ラボニュース 2025

2025 > 2024 >2023 > 2022 >2021>2020>2019 >2018 >2017 >2016 >2015 >2014 >2013 >2012 >2011 >2010 >2009 >2008

2025年11月25日(火)

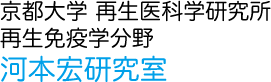

前川さんがマイコースの研修を終了

|

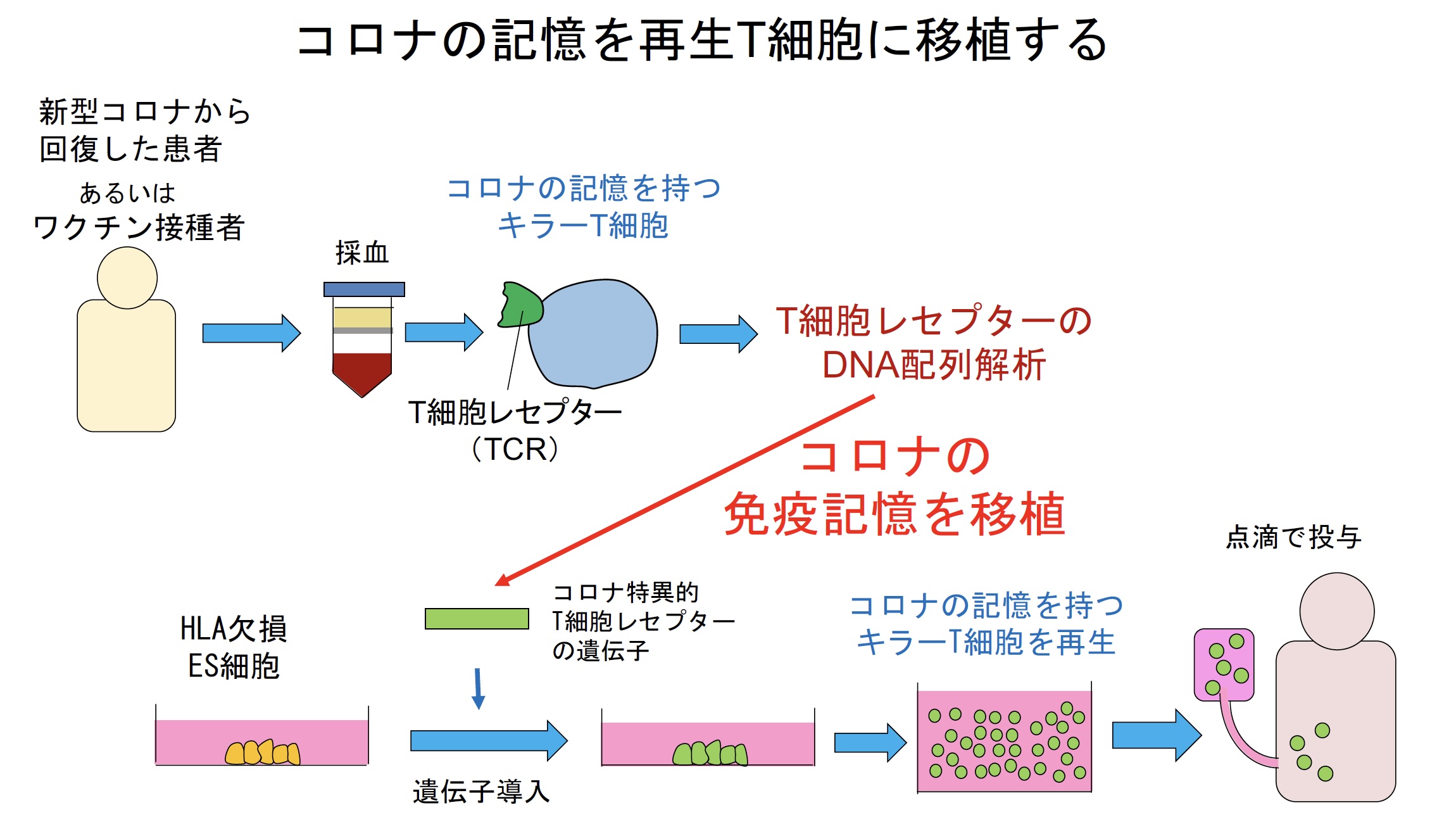

前川万侑子さん(京大医学部4回生)は9月初旬から2ヶ月くらい河本研で「マイコース」の研修を受けていた(2025年9月2日の記事参照)。主に上堀君の指導の下に、 ウイルス特異的T細胞の再生と機能評価などについて学んでいただいた。この日、報告書を提出いただいた。とてもよく書けていた。お疲れ様でした! |

2025年11月22日(土)

高校の同級生がやっているバンドと遭遇

|

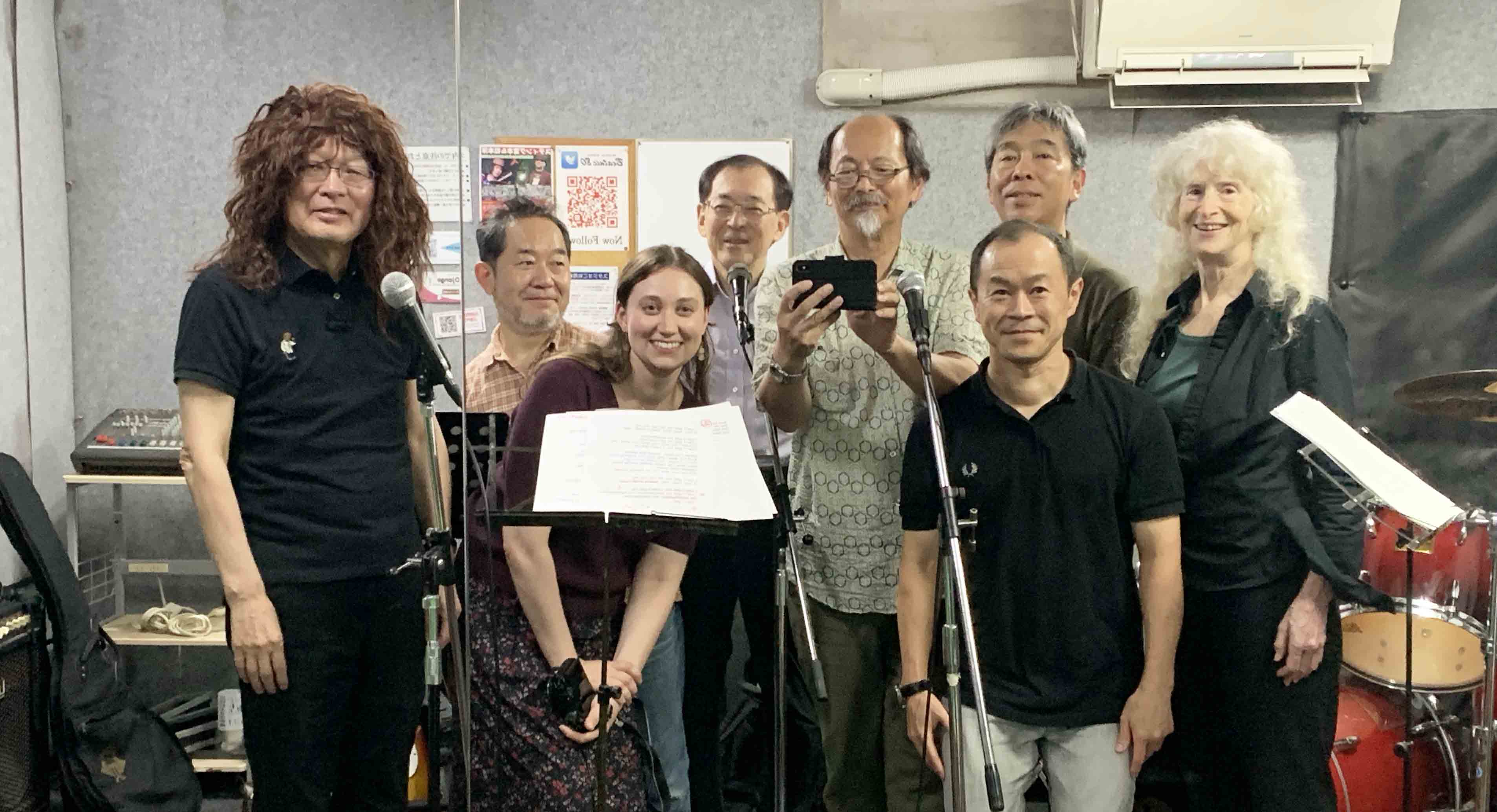

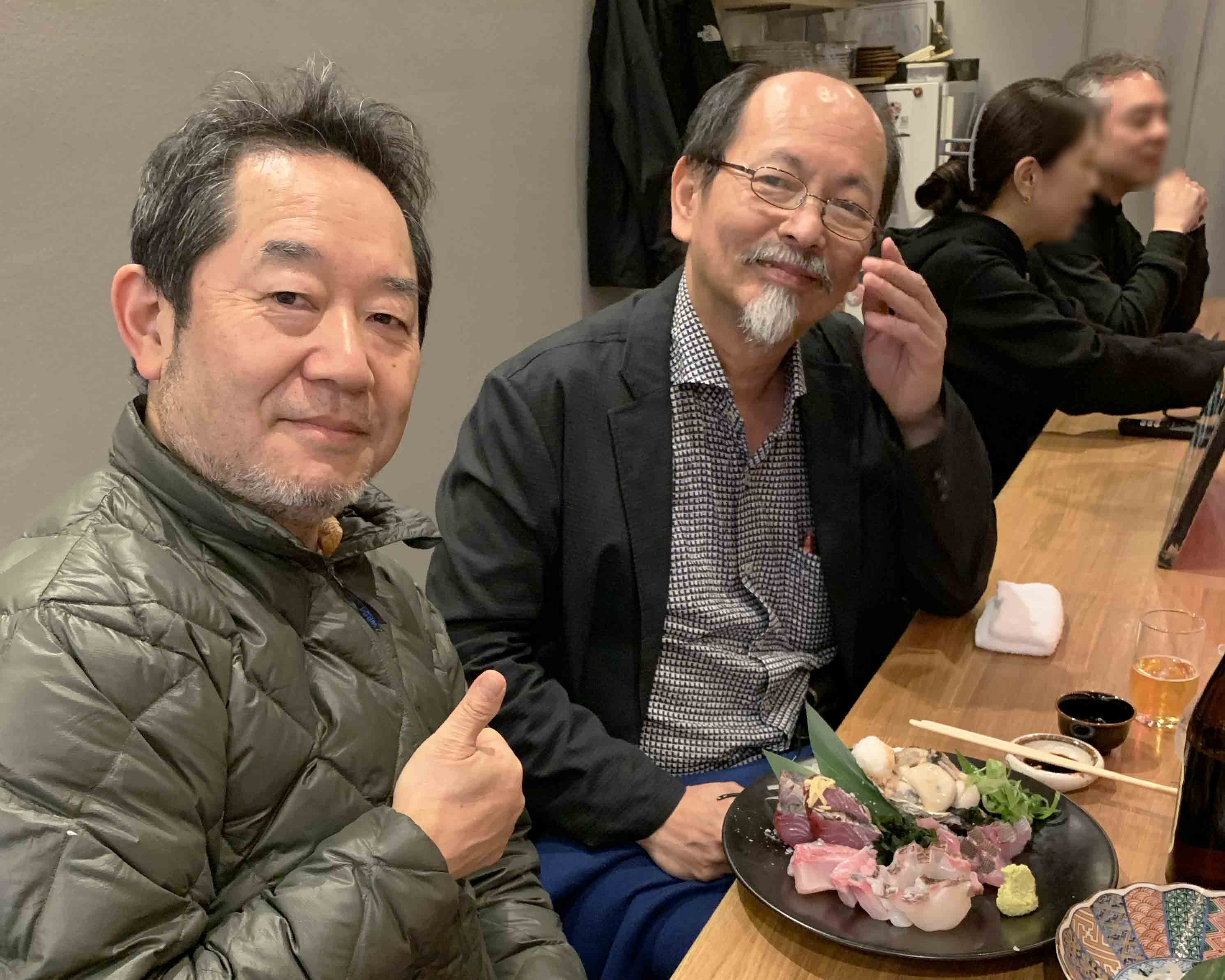

この日の午後、ネガティブセレクションの練習で河原町三条のRagというスタジオに行ったら、ちょうど高校の同級生らがやっているロックバンドとばったり出くわした。向かって右から3人目がリーダーの田中英雄氏で、かつては「R367ミヤコ・ロック・ショー」といういわゆるロックンロールのバンドを長らくやっていて、私はよく観に行っていた。何年か前に一旦解散になって、今のバンドは、確か「初心忘るべからず」という名前だったと思う。来年2月22日日曜日に西院のネガポジというライブハウスで、14時ごろからライブをやるそうだ。坂本氏(左端)と北野氏(右から二人目)が同級生。 |

|

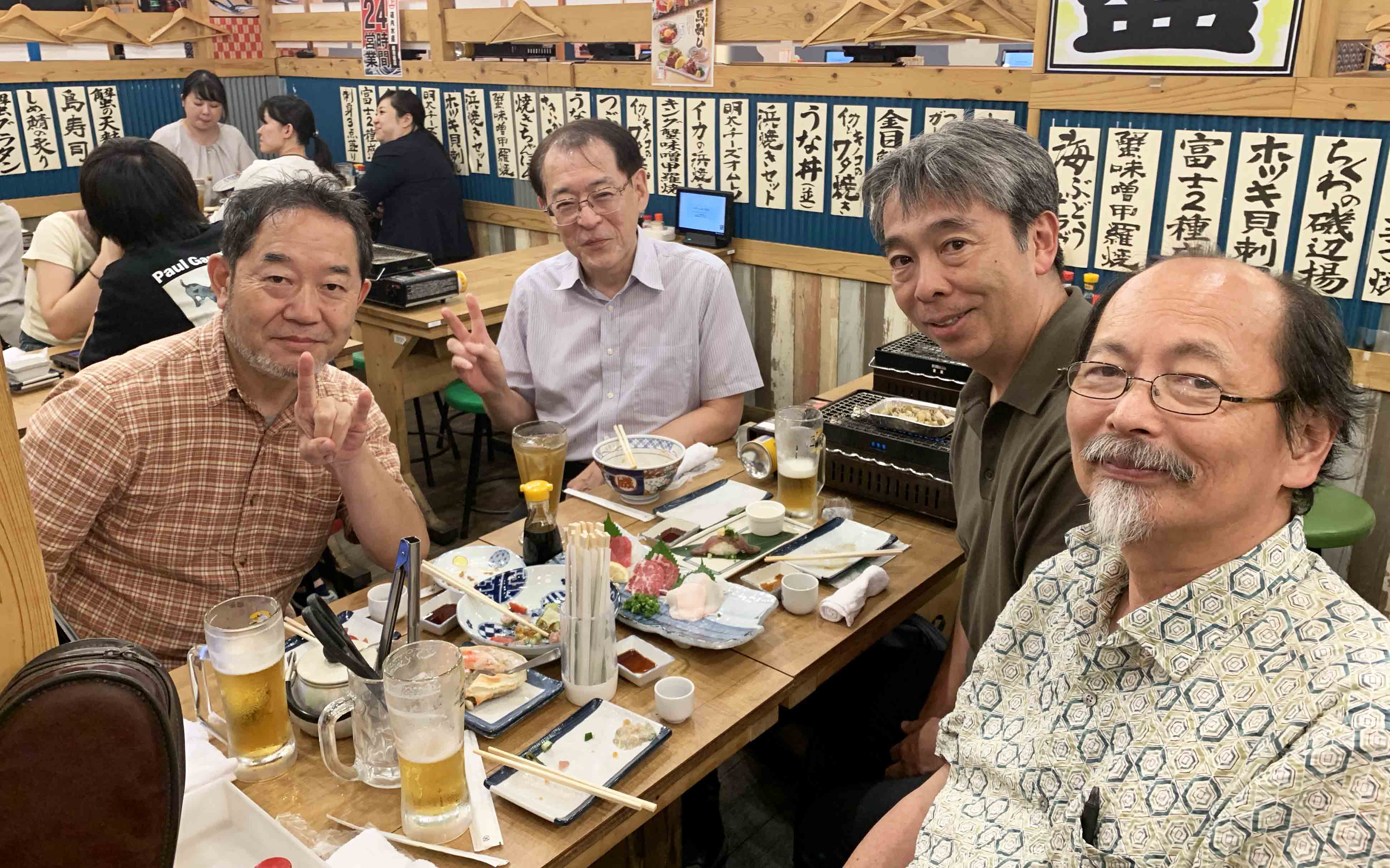

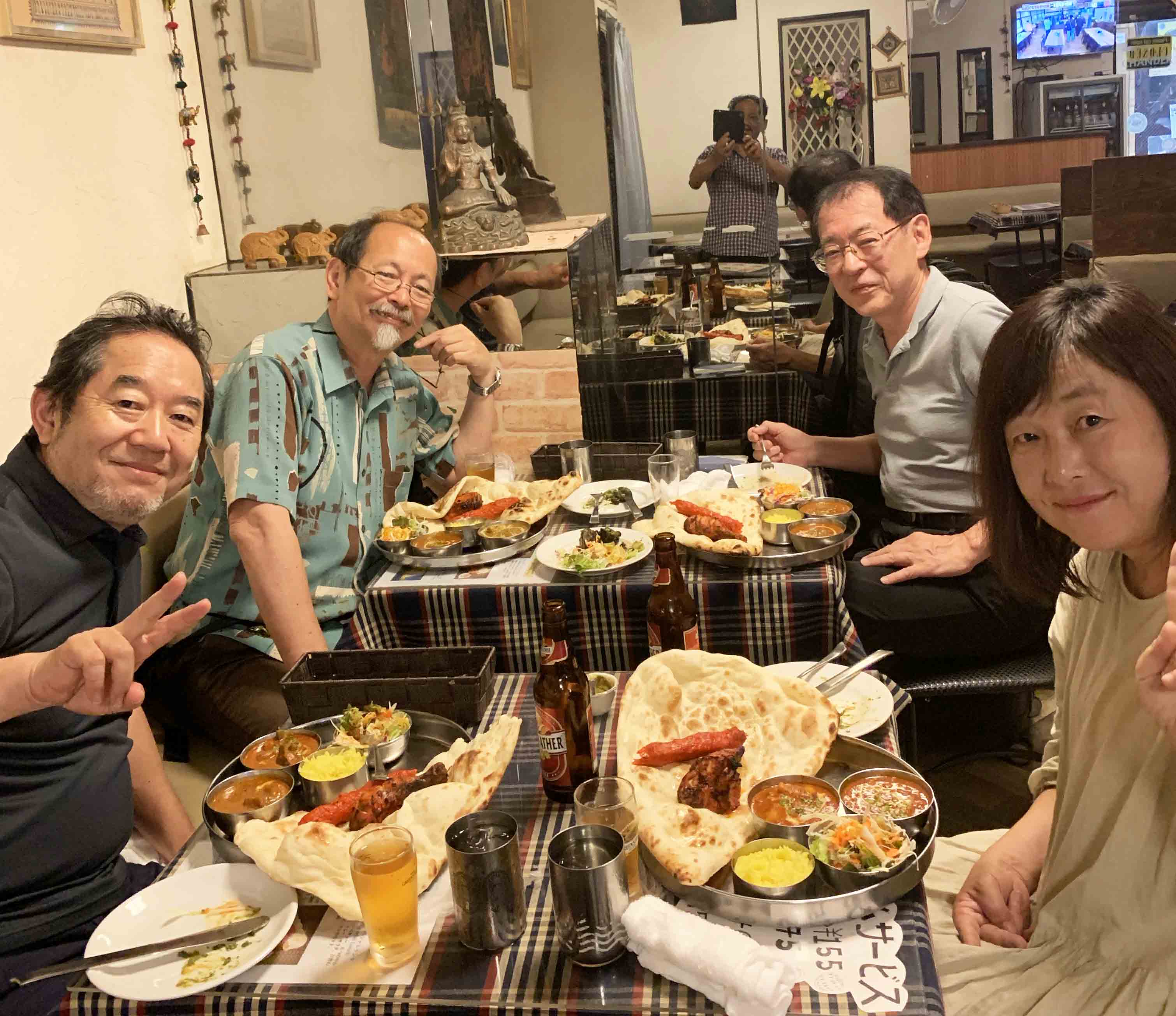

練習が終わった後、くうかいで会食。この時間が楽しい。向かって左から、大久保博志氏(Progress)、幸谷愛先生(大阪大学)、縣保年先生(滋賀医科大学)、私。 |

|

シメに食したカニトマトソースパスタ。美味しかった。 |

2025年11月21日(金)

特許庁で講義

|

この日の午後、特許庁で、免疫や細胞治療に関する講義を行った。質疑応答含め2時間を頂けたので、かなり色々な話ができた。今回の講義をコーディネートしてくれたのは、小田浩代先生。小田先生はかつて鈴木春巳先生(国際医療研究センター)のラボで基礎研究に従事されていて、学会などでよく話をしていた。何年か前に特許庁の審査官に転向されたとの事。久しぶりの再会で、とても懐かしかったのであるが、一緒に写真を撮るのを忘れて、残念だった。 |

|

特許庁から見下ろした首相官邸。 |

2025年11月19日(水)

鴨川を散策

|

この日、クリエーションコア御車(みくるま)にあるリバーセルのオフィスで用務を済ませた後、医生研まで鴨川沿いを歩いた。「カワウ」が沢山いた。 |

|

春に花見をしたあたり。サクラは、秋の紅葉も、結構きれいだ。 |

|

今年の花見(2025年4月4日の記事参照)の時の写真。 |

2025年11月18日(火)

向陽高校の生徒さん達が医生研を見学

|

この日の午後、和歌山県の向陽高校の生徒さん達が医生研を訪れた。まず私が1時間ほど医生研の紹介、免疫学入門、今年のノーベル賞、若者へのメッセージなどの話をして、その後10人ずつくらいの3班に分かれて研究所を見学。 |

|

引率者は、河本研の3人(永野君、西村君、板原君)。見学コースの一つはうちの研究室で、セルソーター、インキュベーター、クリーンベンチなどを見てもらった。写真は西村君がセルソーターについて説明しているところ。 |

|

永野君がスライドを使ってフローサイトメトリーの仕組みを説明しているところ。 |

|

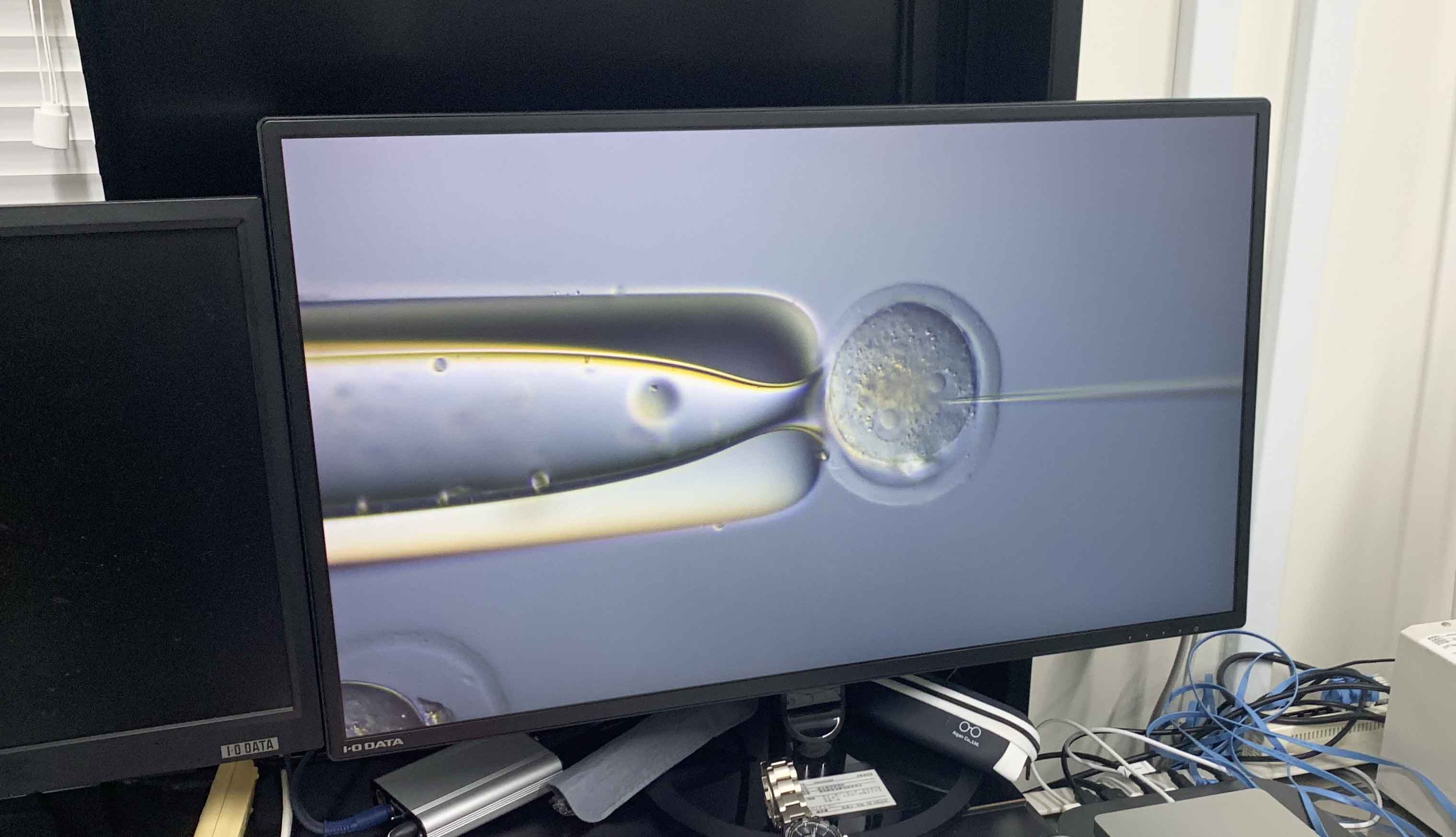

今回のハイライトは、胚操作室での、マイクロインジェクションの実習。遺伝子改変マウスの作製に用いる技術だ。 |

|

宮地均さん(技術職員)が手際よく、全員にマイクロインジェクションを体験させていた。 |

|

バーの先端のダイヤルをクリクリと回して、細いガラス管をマウスの卵に刺す、という作業をしてもらっていた。 |

|

ES細胞施設では、高田圭先生(ヒトES細胞研究センター特定助教)が解説。 |

2025年11月16日(日)

川端通の紅葉

|

まだイチョウは十分色付いてないが、サクラやトウカエデがいい感じに紅葉している。 |

|

あるタクシーの運転手さんが「サクラは無料、モミジは有料」と言っていたが、確かにサクラはただで見られる名所が沢山あるが、モミジの名所の多くは、拝観料を払う必要がある。鴨川沿いには、サクラは沢山見られるが、モミジはあまり見られない。とはいえ、モミジがあまりなくても、十分きれいだ。なお、その運転手さんによると、今年の京都の名所のモミジは、全体的にイマイチだそうだ。 |

2025年11月13日(木)

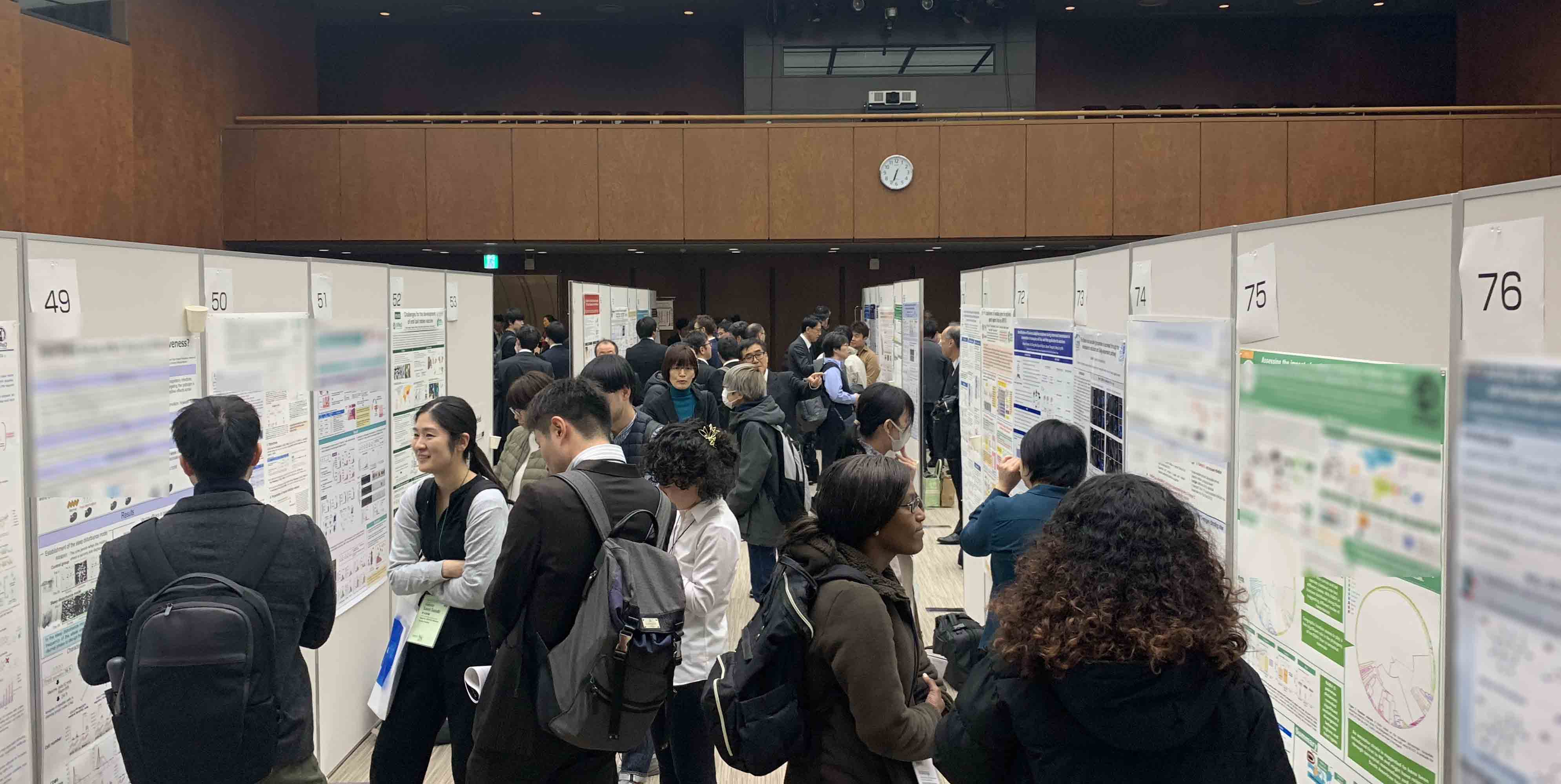

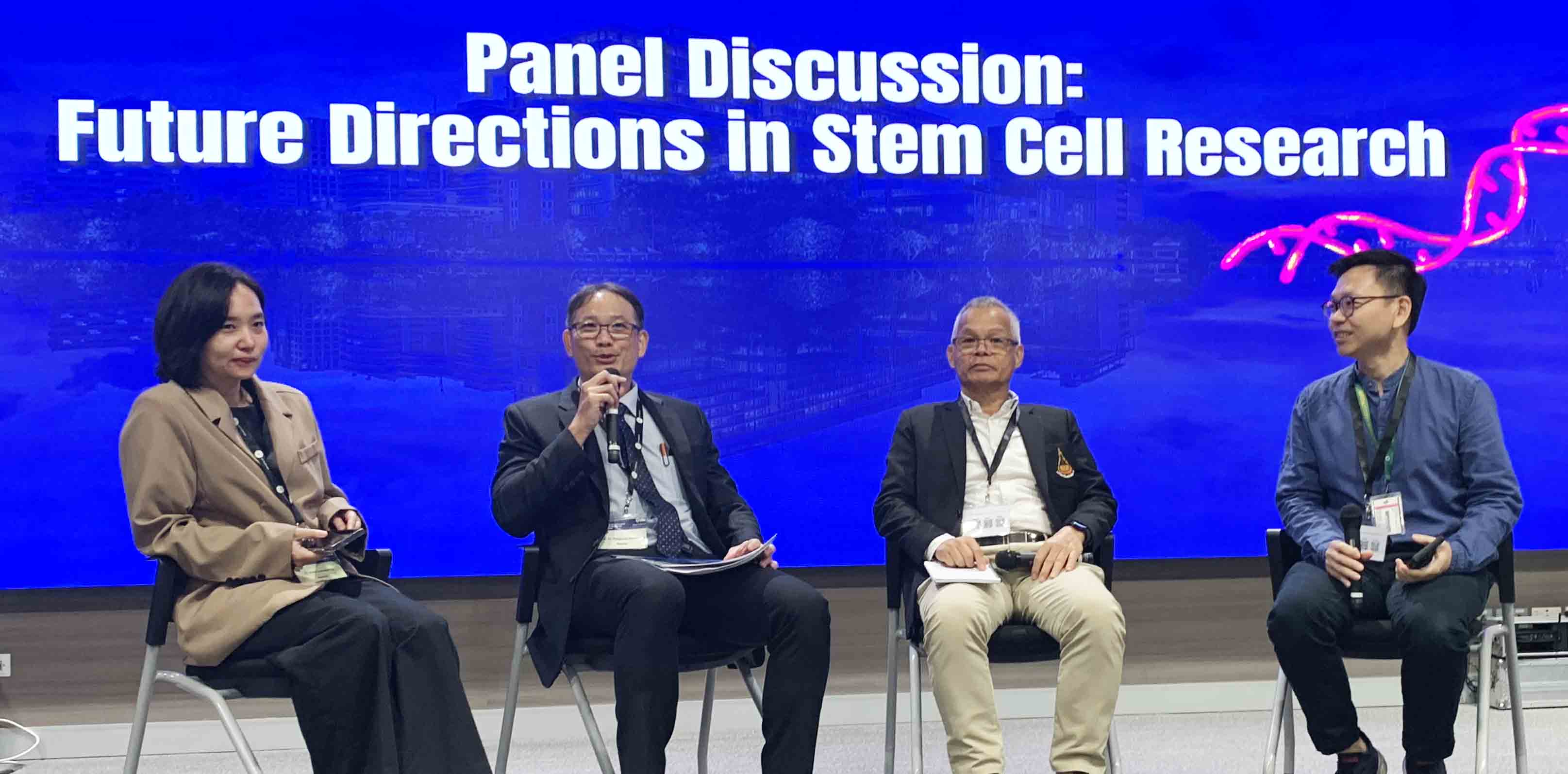

令和7年度AMED再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト研究交流会

|

表記の会が、水道橋のプリズムホールで開催された。 |

|

私は表記のプロジェクトの支援は受けていないが、AMEDの革新がんの支援を受けている研究者として参加。ポスターの掲示も行った。 |

|

お昼は、水道橋の近くの横浜家系のラーメン屋さんに行った。 |

|

濃厚なとんこつ醤油ラーメン。家系のラーメンは、ほうれん草と海苔が入っているのが特徴であるらしい。とても美味しかった。 |

2025年11月11日(火)

和田森麻悠さんが研修で河本研に参加

|

和田森麻悠さんは、ニュージーランドのオタゴ大学 (University of Otago) 医学部の2年生で、11月10日から12 月下旬まで河本研で研修。麻悠さんは、和田森由紀子さん(東大柳井秀元研大学院生)のご令嬢。由紀子さんは今年のIC2NEMOの会(2025年1月28日の記事参照)、昨年の免疫学会(2024年12月3日の記事参照)、サマースクールなどに参加されていた。この日、永野君と西村君も加わって、「くうかい」でプチ歓迎会。 |

|

この写真は11月14日、西村君の講義を受けているところ。 |

|

この写真は11月20日、板原君の講義を受けているところ。 |

2025年11月10日(月)

国際KTCC2026のHPがオープン

|

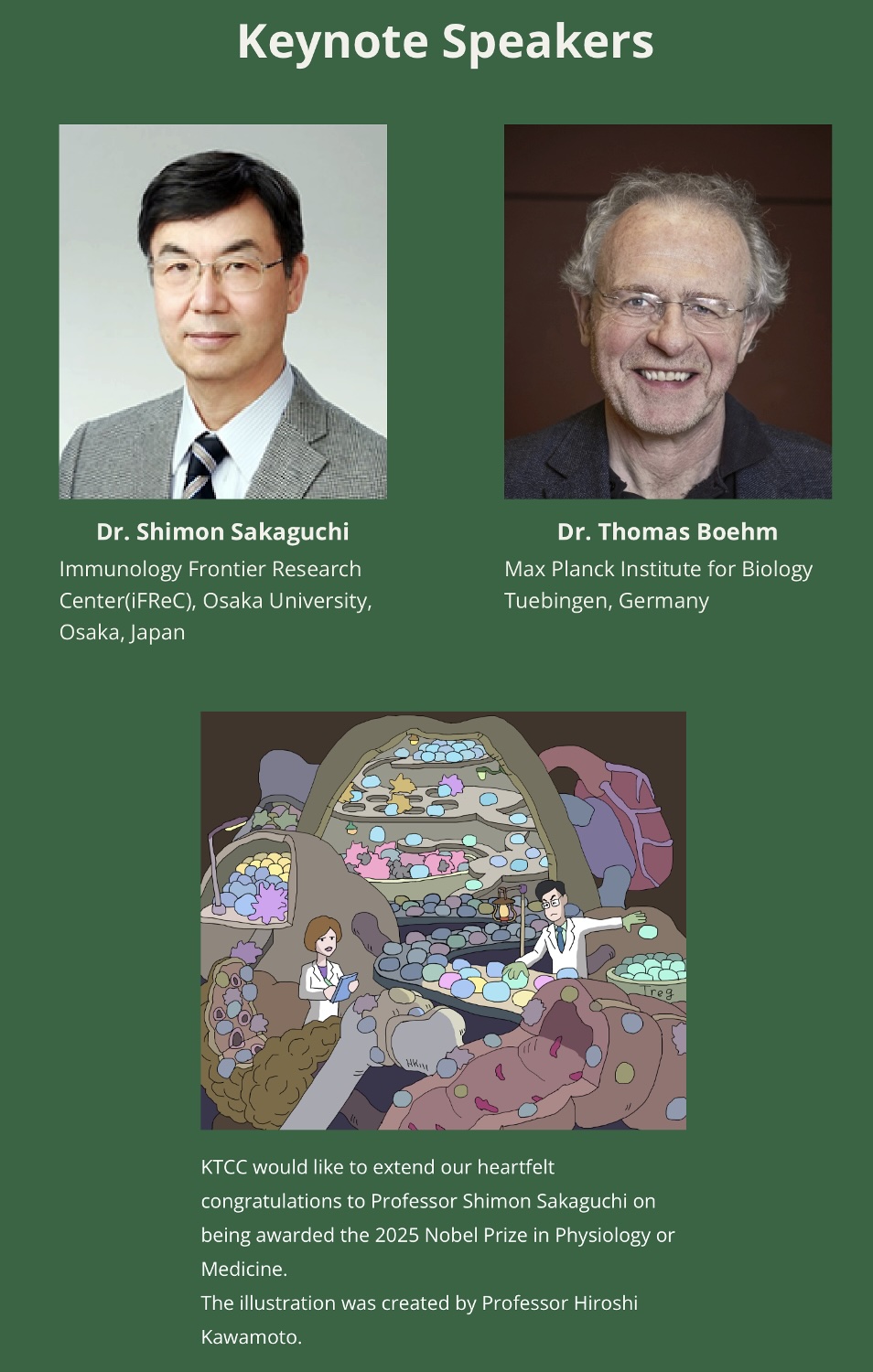

国際KTCCは4年に一回、Thymus Global Networkの一環として、国際KTCCとして開催される。この日、HPがオープンになった。前回は私が集会長として2021年に開催する予定であったが、コロナ禍のせいで、諦めざるを得なかった(2021年4月30日の記事参照)。 KTCC2026 HP: |

|

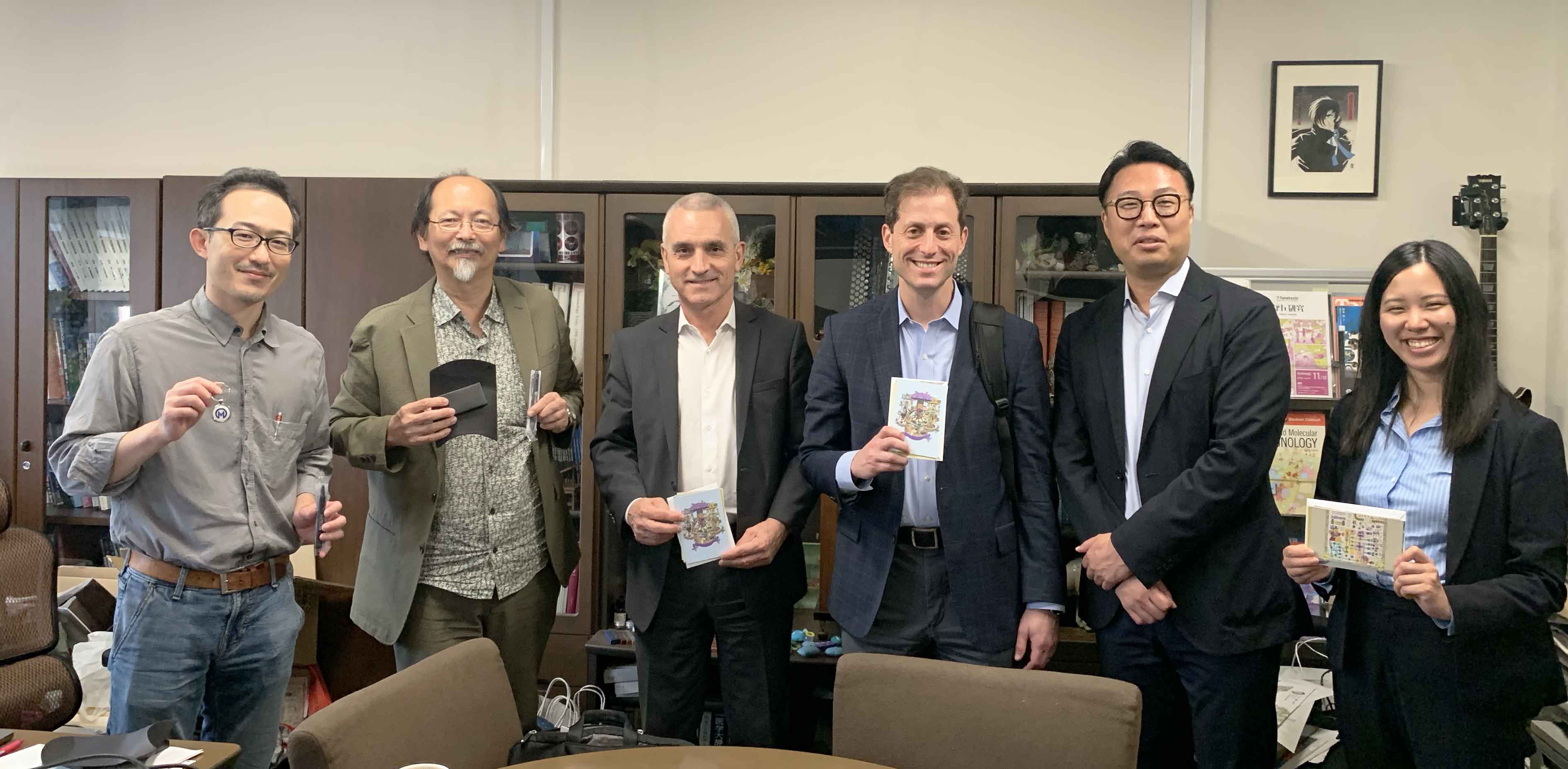

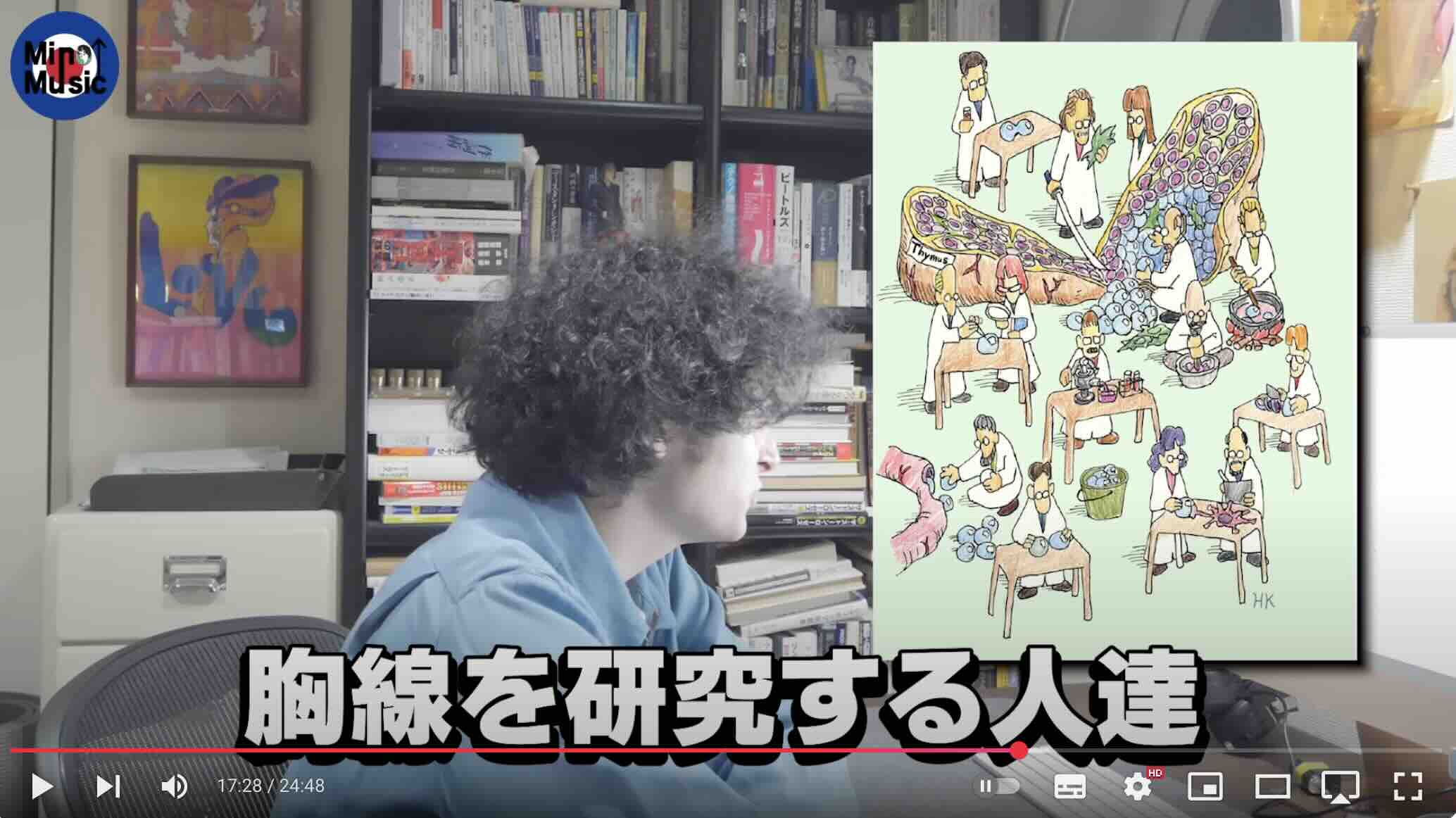

今回は谷内一郎先生(理研IMS)が集会長。写真は今回のオーガナイザー一同。 |

|

今回は、運営方針が大きく変わり、参加費を、海外の学会に合わせた額にしようという事になり、一人7万円、学生5万円という設定になった。これまでは国際KTCCは2万円くらい設定だったと思うが、これは格安で、集会長は協賛金集めなどをかなり頑張ってする必要があった。今回のようにすれば、集会長は特にお金集めに必死にならなくても、何とかなるはずだ。それにしても、一人7万円となると、ラボメンバーにも、気軽に「参加したい人はどうぞ、全額支援しますよ」と言えなくなる。 |

|

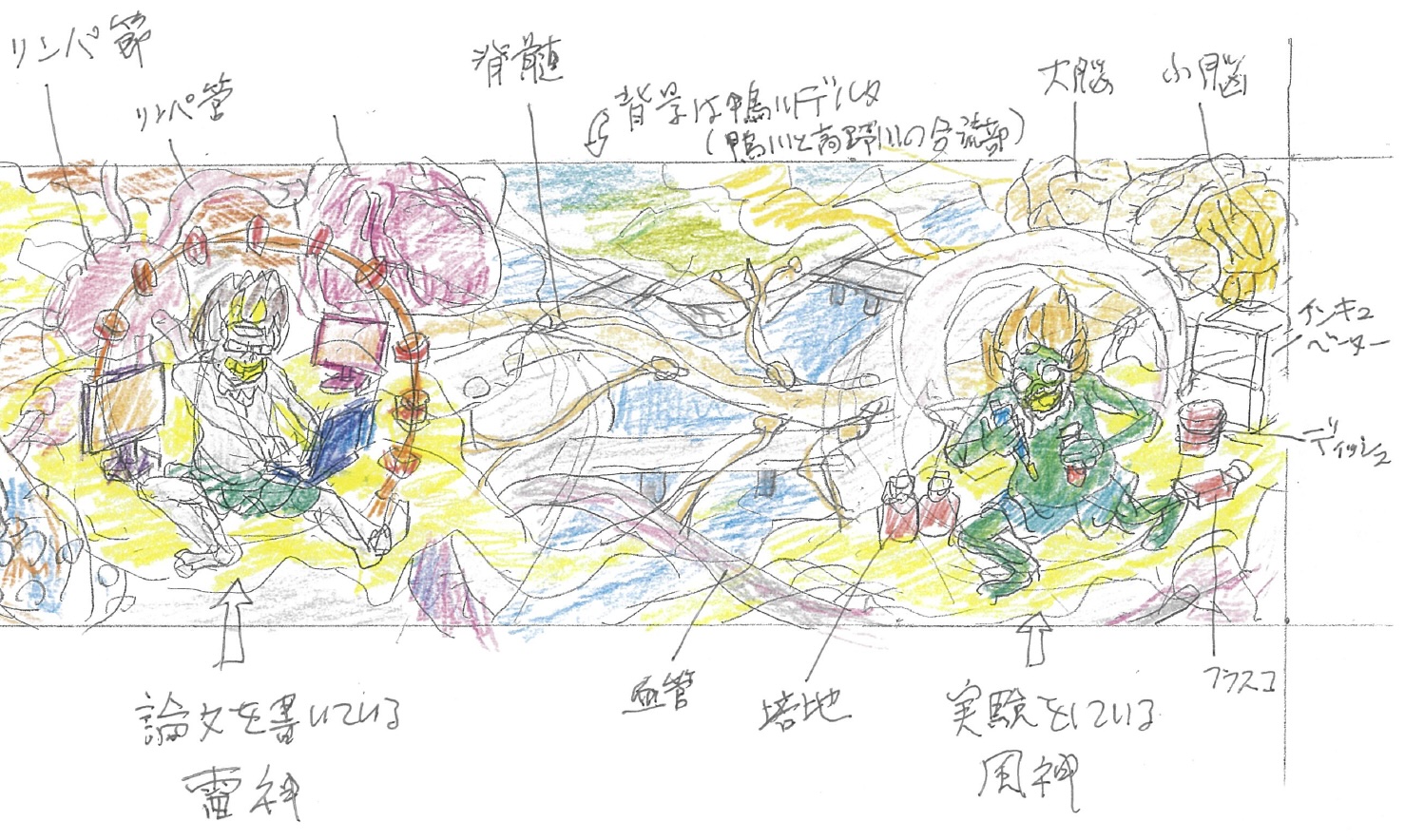

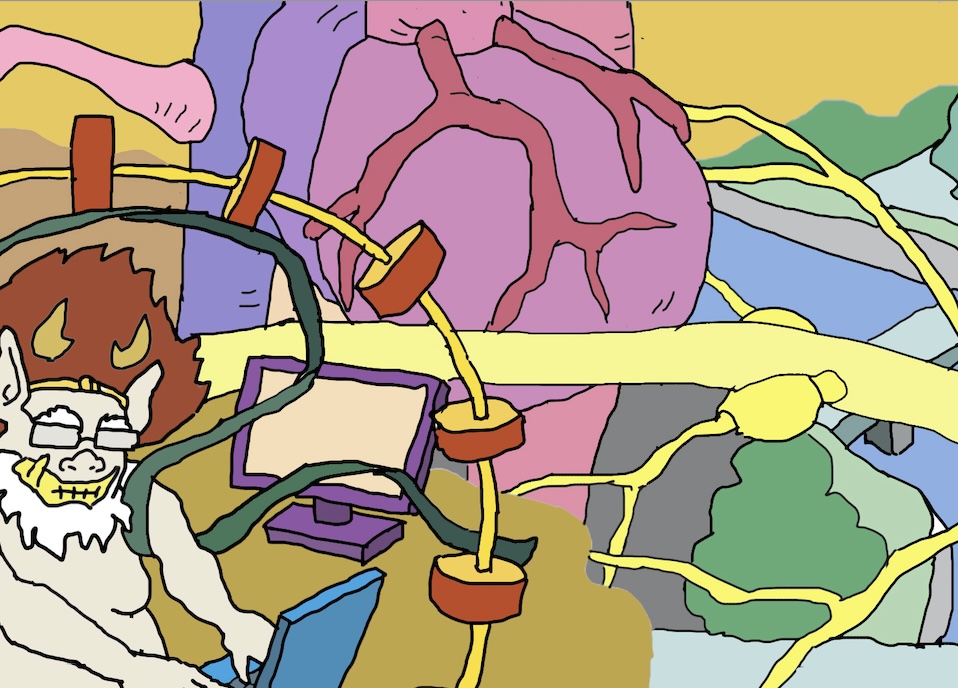

キーノートスピーカーは、坂口志文先生と、トーマス・ベーム先生。私は毎回、KTCC用にイラストを描いているが、今回は、坂口先生のノーベル賞受賞にちなんだイラストにした。その関係で、トップページではなく、キーノートスピーカー欄に埋め込む形になった。 |

|

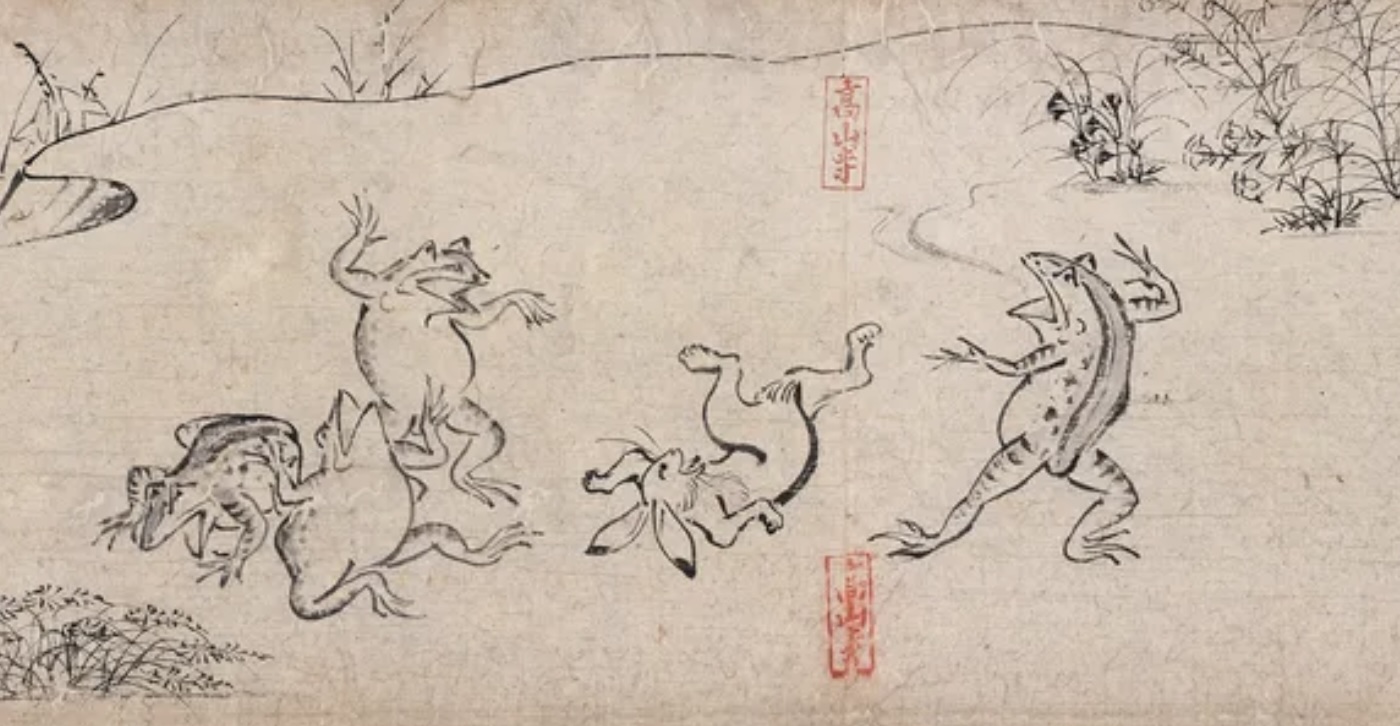

元の構想では、左のように、「延暦寺、修行僧、竜」というイメージで、胸腺の中の正と負の選択過程を、修行で昇進あるいは脱落していく若い僧侶、という感じで表そうと思っていた。昨年観た村上隆の影響が少し出ている(2024年8月14日の記事参照)。部屋が何層も重なる様子には、鬼滅の刃の「無限城」のイメージを使おうかと考え始めていたところだった。 |

|

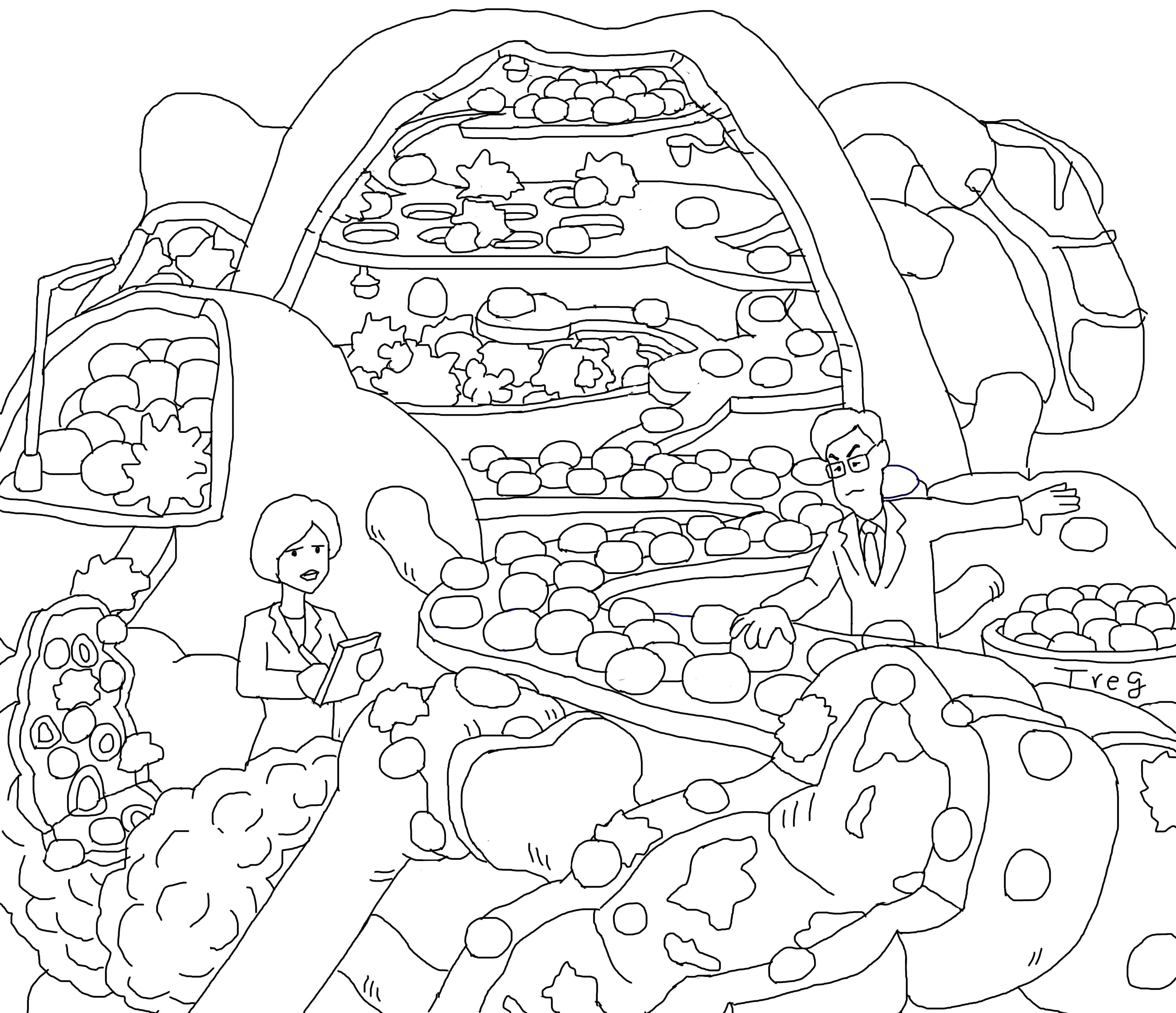

しかし、せっかくKTCCに関係してこられた坂口先生がノーベル賞を受賞された訳だし、しかもキーノートスピーカーとして話をされるのであるから、それをイラストにするべきだと考え直した。左は、最初の案。ちょっと気になったのは、胸腺のイメージを遠景に入れると、どうしても少し前に堀昌平先生が集会長をされた時のKTCC用のイラストと似てしまう事だ(2024年6月14日の記事参照)。 |

|

構図は似てしまうが、色の雰囲気を変えたりしようということで、奥に胸腺、手前の末梢では血流中から坂口先生がTregを抜き出して、残された細胞がさらに手前の組織に浸潤して炎症を起こしている、という図案にした。 |

|

線描。 |

|

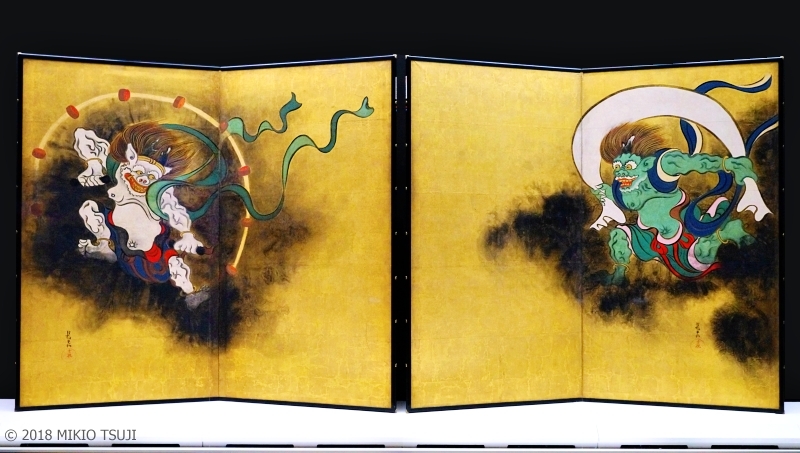

彩色。坂口先生は、免疫学会サマースクールで、「街灯の下で鍵を探す」という例え話をされた事があった(と思う)。暗いところで鍵を落としたかもしれないのに、探しやすいからといって明るいところだけを探していては、見つからない。答えに辿り着くには、光があたってないところを探す事も大事、という教えだ。このイラストでは、暗い中、坂口先生がランプを灯して、こつこつとTregを取り分ける様子を描いている。奥様である坂口教子先生は、ご主人の研究を支援しつつも、skgマウスという関節リウマチを自然発症するマウスの系統を樹立され、そのマウスの解析から、胸腺での負の選択が関与する仕組みの発見もされた(Nature, 2003)。なので、教子先生が関節炎を注意深く観察されている様子も、絵の中に組み込んだ。 |

2025年11月10日(月)

腫瘍内科で講義

|

この日の夕刻、京大の腫瘍内科講座で、免疫について、質疑応答込み1時間の講義をして、20人くらいに聴いていただけた。今回の講義は菊池理先生(向かって左端、がん免疫総合研究センター准教授)がアレンジしてくれた。菊池先生は免疫サマースクールに参加されていた(2025年8月25日の記事参照)。私の向かって左隣は、武藤学先生(腫瘍薬物治療学講座教授)。 |

2025年11月10日(月)

実験動物慰霊祭

|

この日、実験動物の慰霊祭が開催された。 |

|

医生研の動物実験施設には、以前はウサギやイヌもいたが、今はマウス、ラット、サルだけになっている。 |

2025年11月10日(月)

朝の虹と月

|

この日の朝、御所で虹が見られたとの事。秘書の宮武さんが撮った写真。 |

|

よく見れば左上の方に月も写っている。素晴らしい。 |

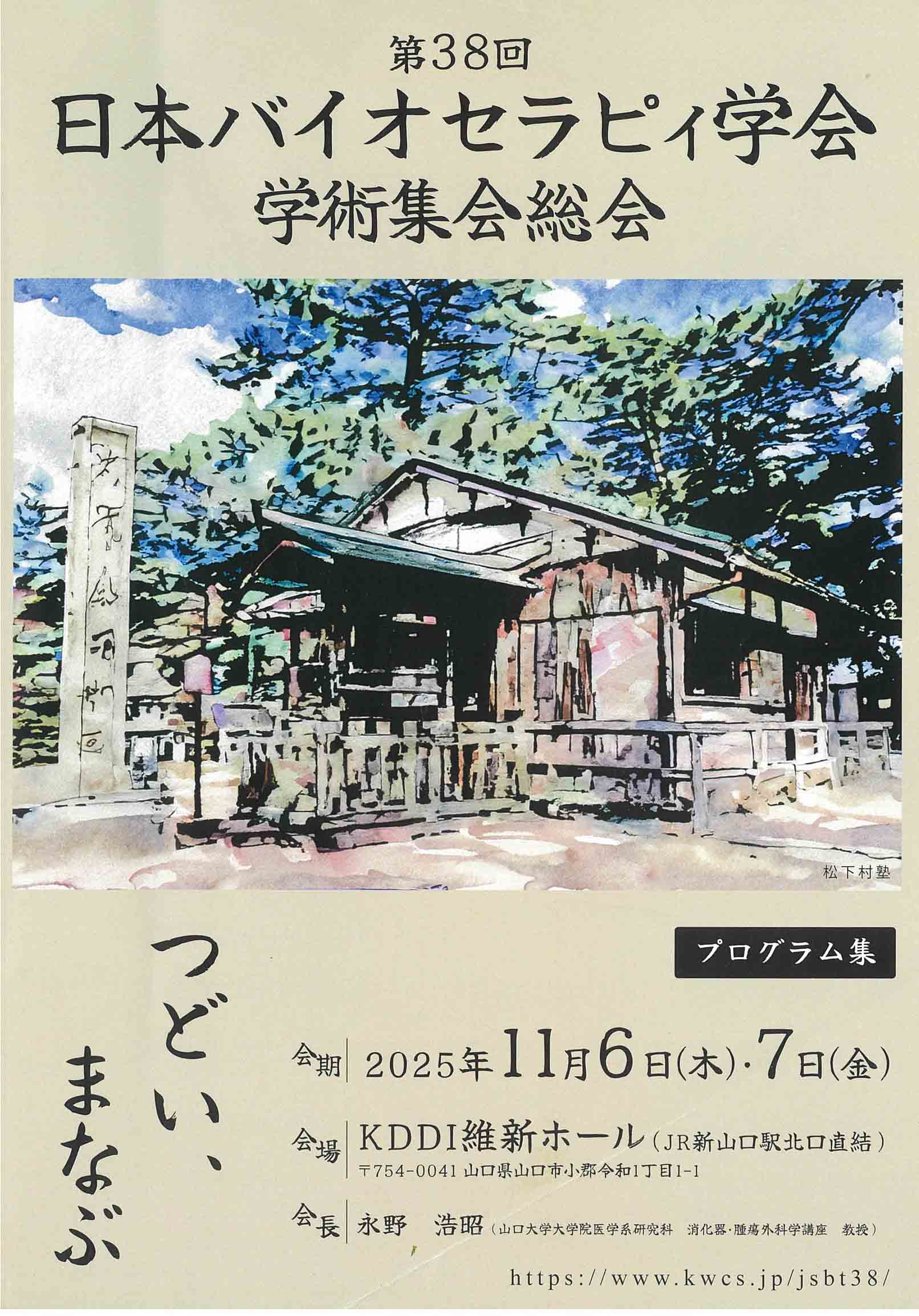

2025年11月6日(木)ー7日(金)

第38回日本バイオセラピィ学会学術集会に参加

|

表記の会に参加した。場所は山口。 |

|

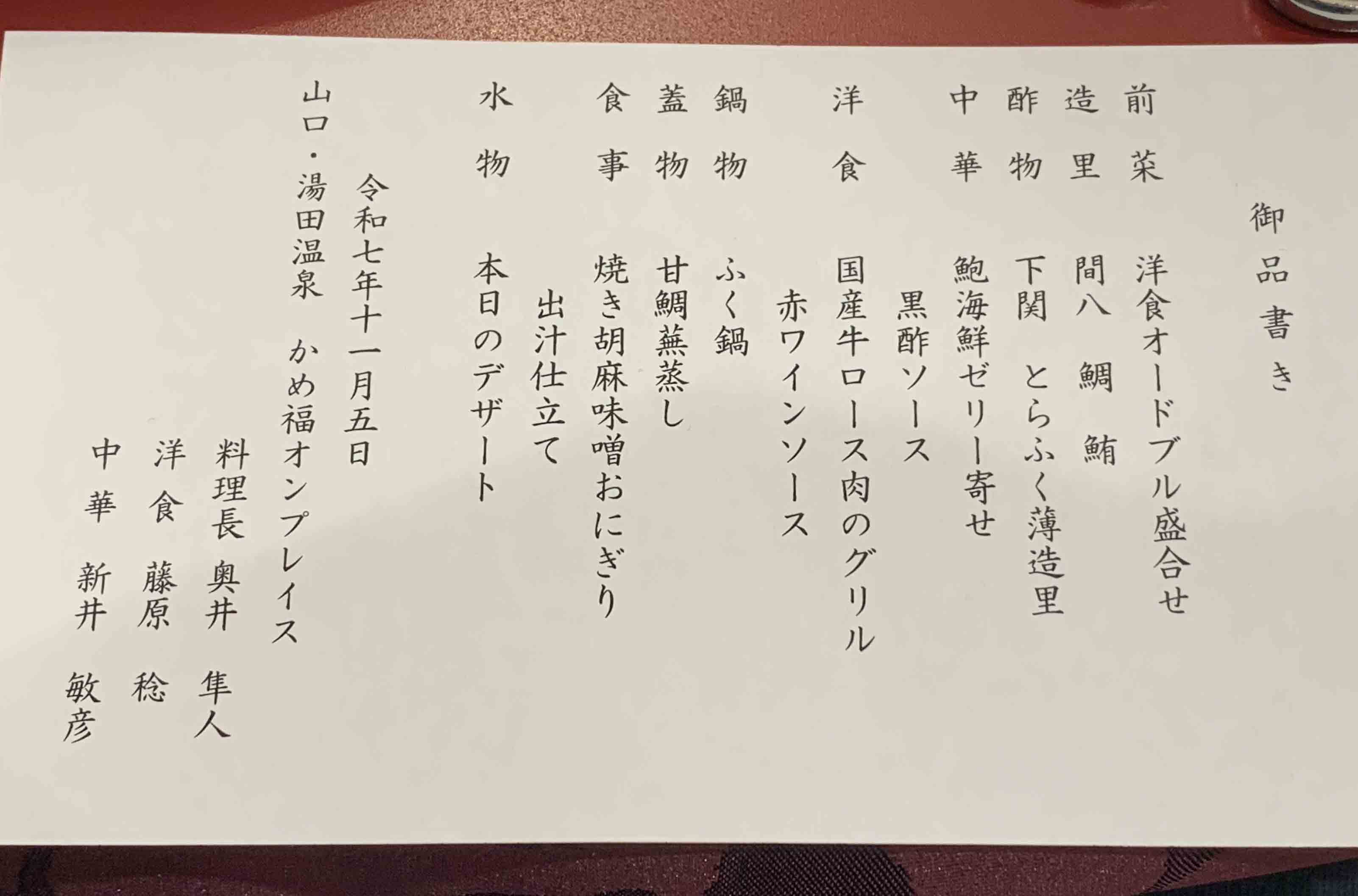

私はこの学会では理事を務めている事もあって、山口には前日入り。理事会の後、湯田温泉のかめ福オンプレイスというところで懇親会。 |

|

今回の集会長、永野浩昭先生(山口大学)による挨拶。 |

|

学会の理事長、河野浩二先生(福島医大)による挨拶。 |

|

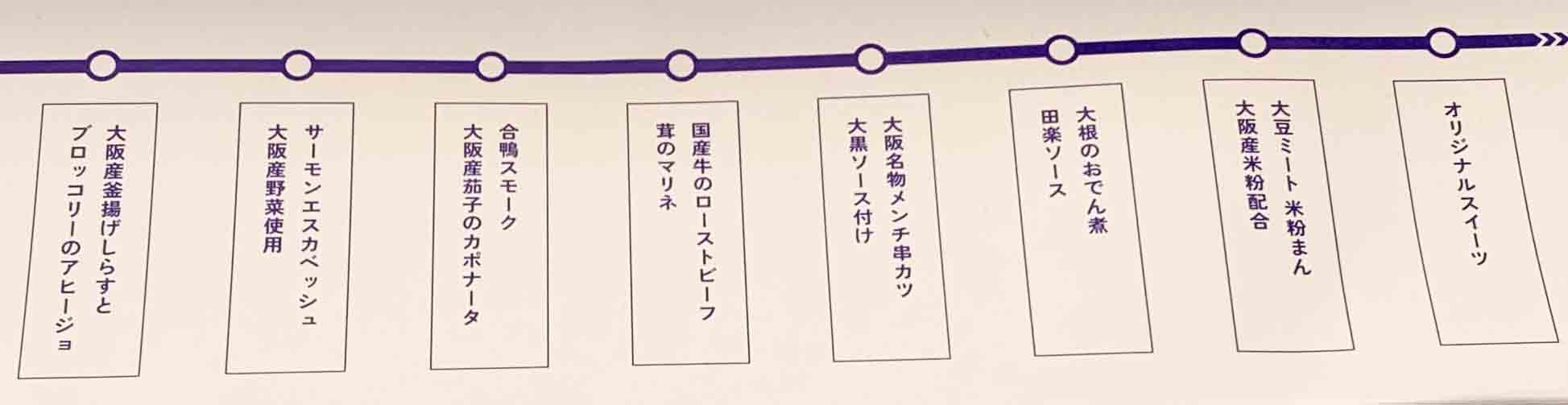

郷土料理を前面に出したメニュー。 |

|

料理の一部。美味しかった。 |

|

今回供された日本酒。 |

|

今回供された日本酒の説明のプレゼンの中で使われたスライド。少しずつ、全ての銘柄を飲んでみたが、どれも美味しかった。 |

|

濱西潤三先生(京都医療センター産婦人科診療科長)と。少し前まで京大病院の産科婦人科におられていて、AMEDの先端バイオ創薬(2019-2023年度)では卵巣がんの腫瘍浸潤T細胞のシングルセル解析などの共同研究をご一緒した。今回、この学会の理事に就任された。 |

|

新山口駅すぐ近くの会場。 |

|

立派なホールだった。 |

|

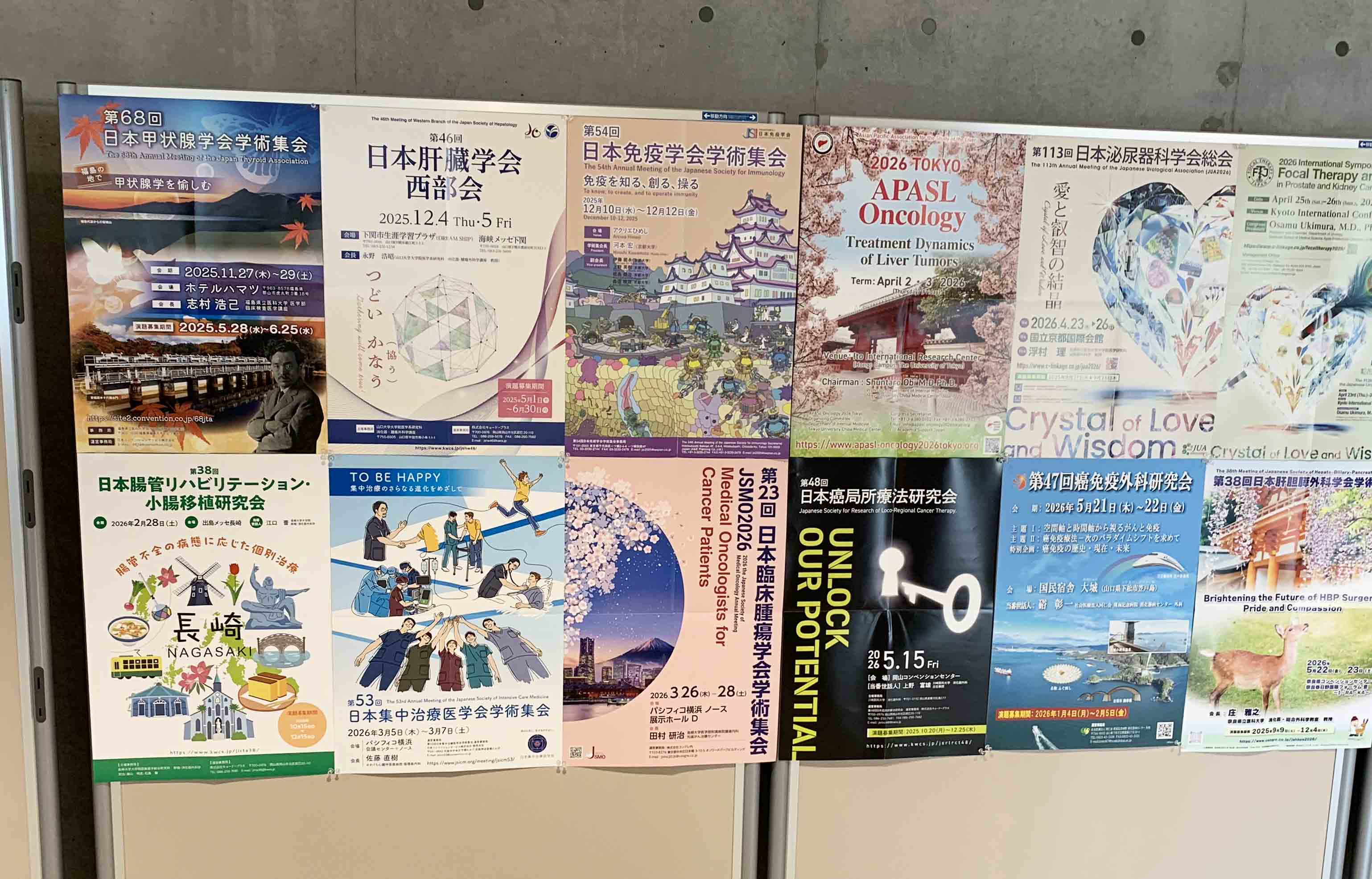

免疫学会のポスターが見られるのも後1ヶ月。 |

|

懇親会。 |

|

札幌医大の廣橋良彦先生と。TCRのクローニングや標的ペプチドの同定などで共同研究ができそうだ。 |

|

永野先生、硲(はざま)彰一先生(元山口大学、現周南記念病院)と。 |

2025年11月2日(日)

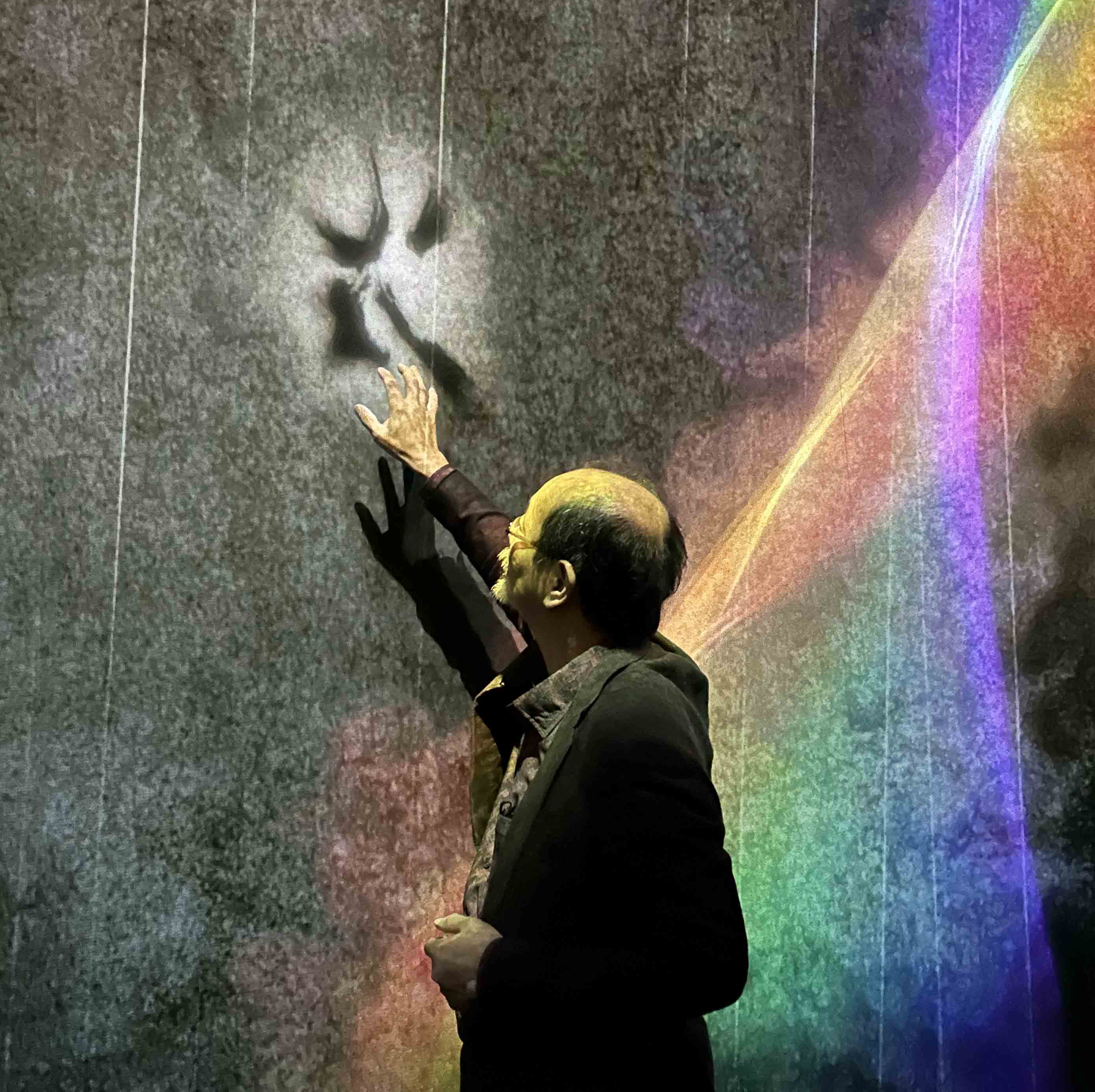

チームラボ京都を鑑賞

|

チームラボ京都を、中宮さん、宮武さんと一緒に鑑賞。まずは京阪ホテルのイタリア料理屋で昼食。少し前に、開業前の内覧会に行ったが(2025年10月4日の記事参照)、今回はアルコールを入れた状態で楽しもうと思い、ワインを頂いている。 |

|

ランプの部屋。インタラクティブで、人の動きに反応して色が変わる。 |

|

上からゆっくり降りてくる文字に触れると、映像が現れる。雷、蛍、虹など。 |

|

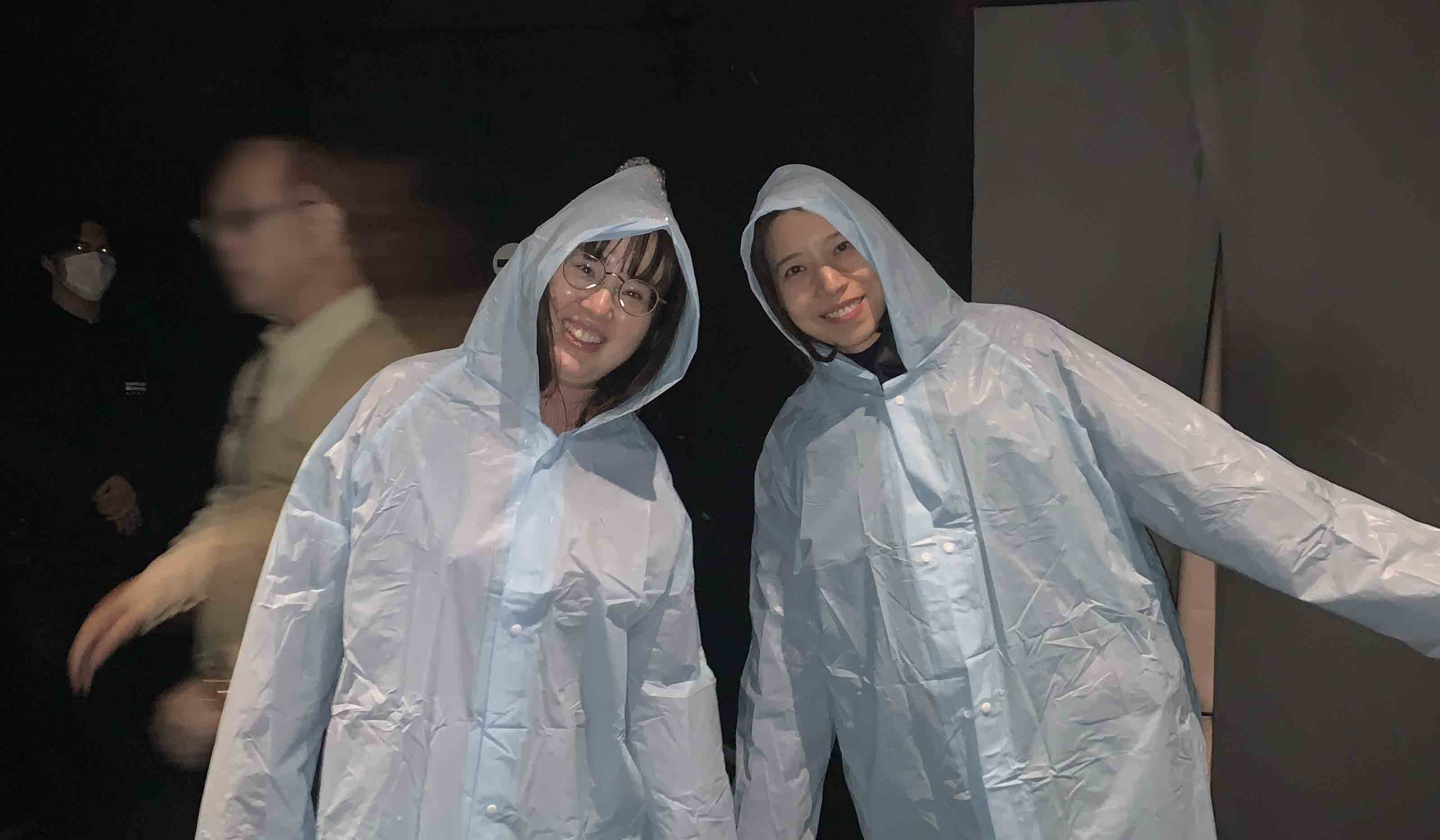

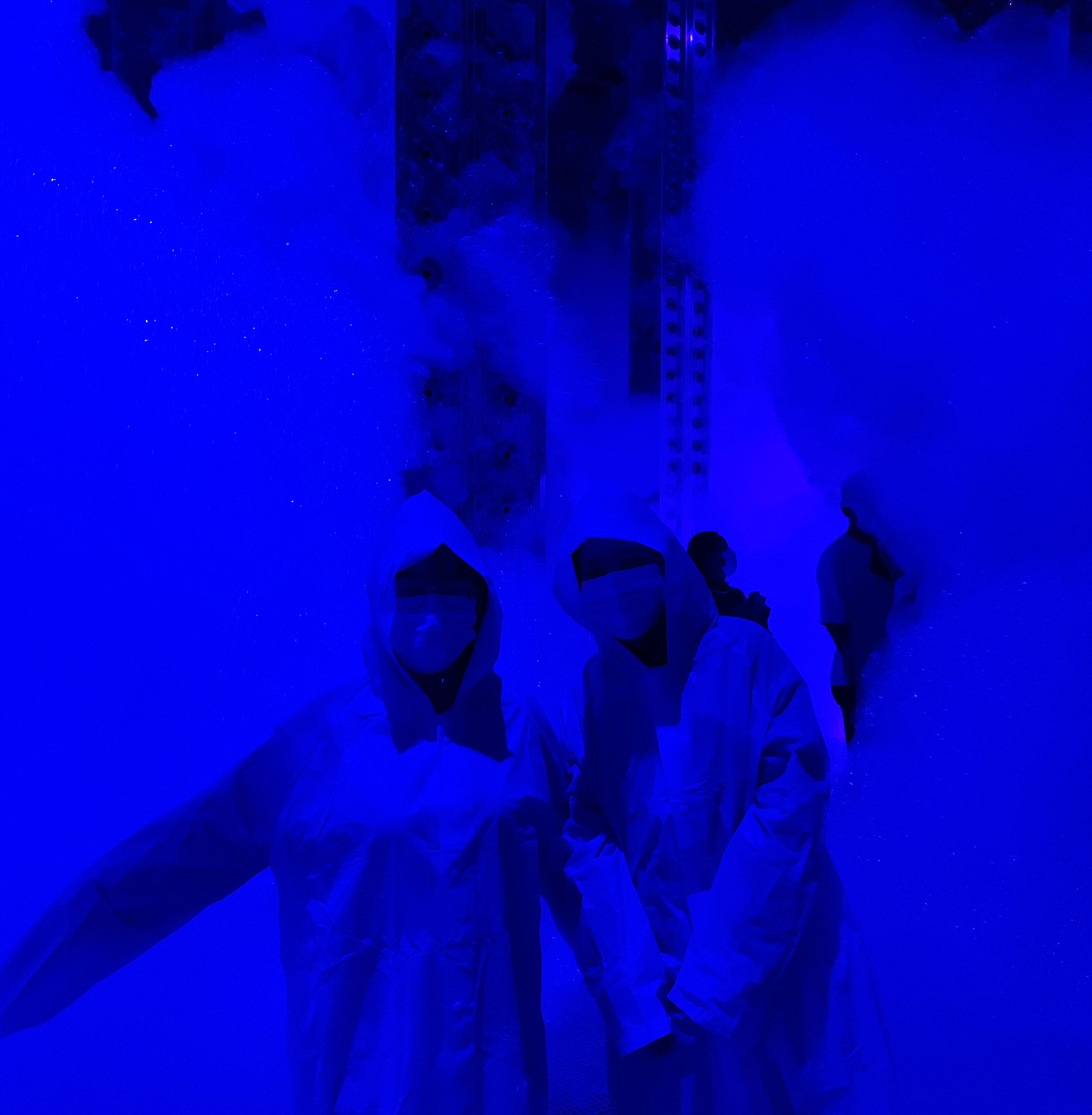

泡が渦巻いている部屋では、300円かかるが、こういう服を着て、マスクも着けると、泡の中に突っ込んでいける。 |

|

とても幻想的だ。泡の雲の中に入ると、遭難しそうな気分になる。 |

|

長靴を借りて沼に入る。 |

|

かき回しても、すぐにボコボコした対流模様が現れる。 |

|

ガラスの岩がきれいだ。 |

|

このオブジェは触ることができ、インタラクティブに色が変わったりする。 |

|

お絵描きができるコーナー。キラーT細胞を描こうとしている。 |

|

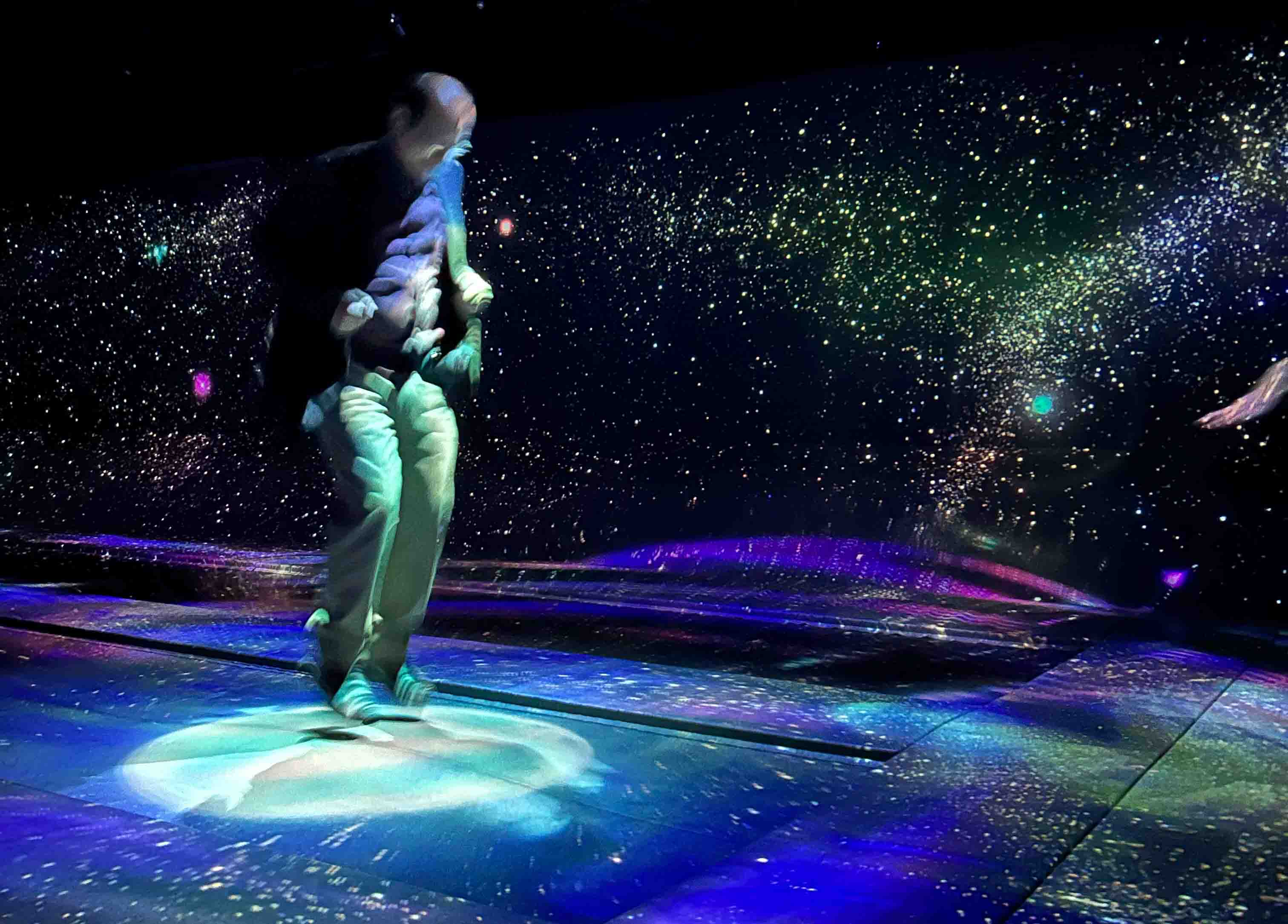

恒星の進化を辿るトランポリン。 |

|

幻想的なフィールドアスレチックが面白い。やや駆け足で観て回って、それでも3時間近くかかった。ゆっくり見たら4-5時間かかりそうだ。楽しかった! |

2025年11月1日(土)

まほろば開店38周年の会

|

「まほろば」は、高野川にかかる蓼倉橋の近くにある居酒屋。毎年11月1日は、開店記念の祝賀会になっており、常連の人達が参集する。この会に来ると、古き良き時代へのタイムスリップ感を楽しめる。 |

2025年10月27日(月)ー30日(木)

第31回東アジア合同シンポジウム

|

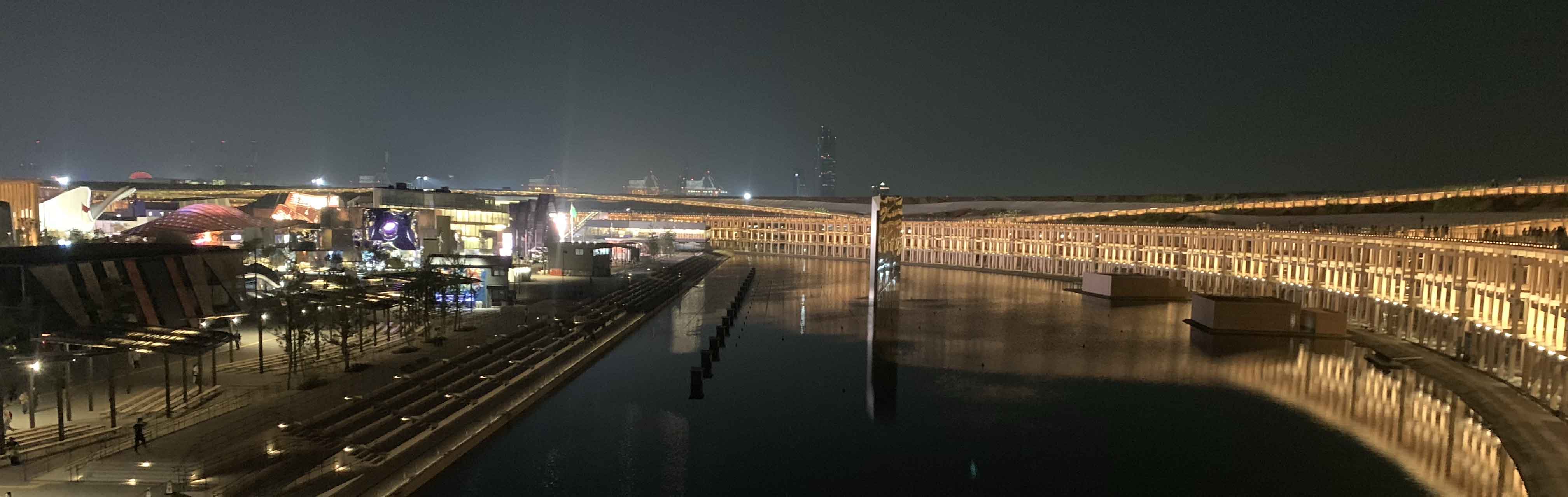

表記の会が開催された。昨年は台湾だった(2024年10月29日の記事参照)が、今年は上海。 |

|

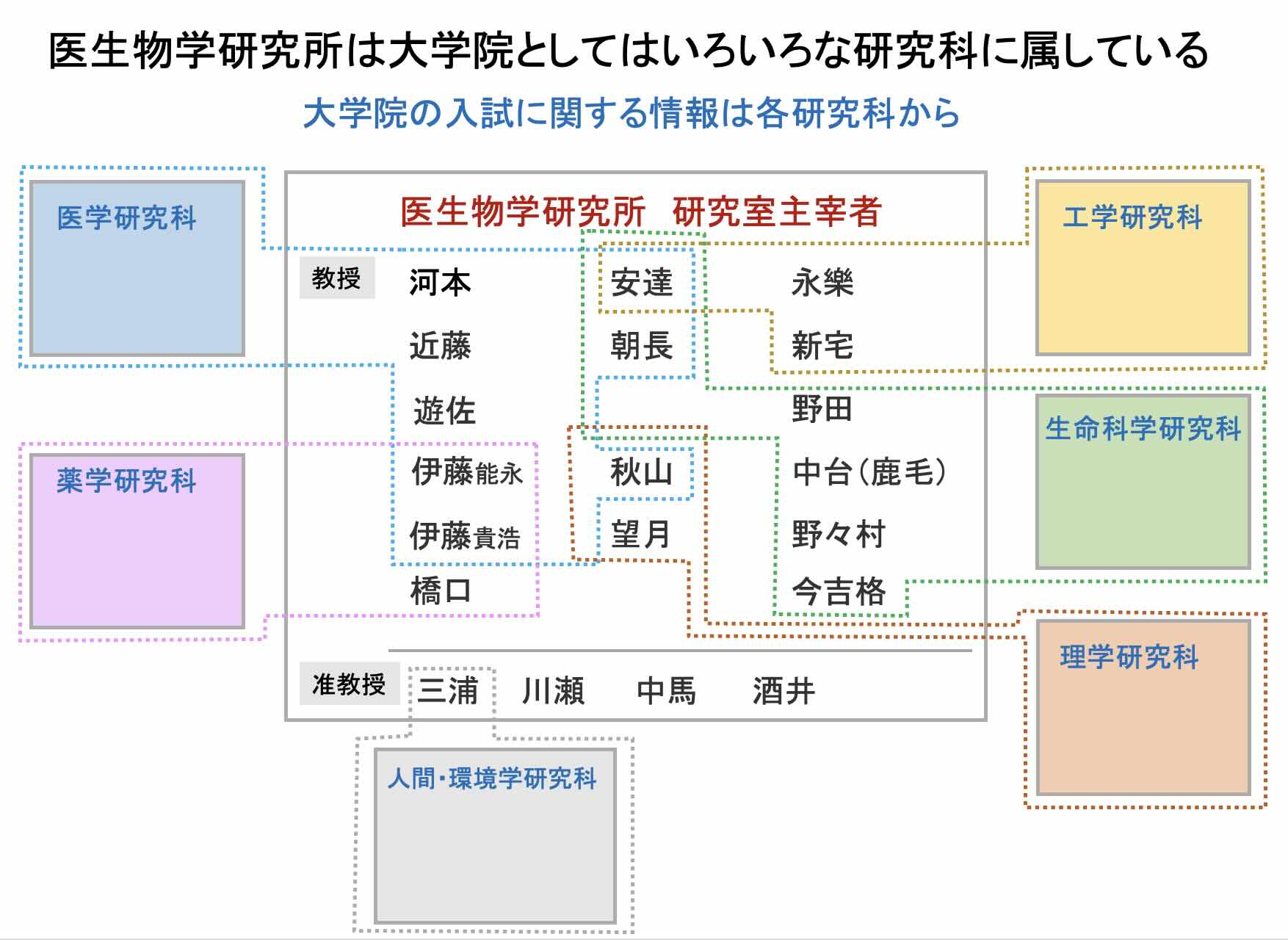

このシンポジウムは1994年に始まり、以下の8研究所が参加していて、順番にホストしている。来年は医生研がホストする事になっている。 ・東京大学医科学研究所(日本)(IMSUT) ・ソウル国立大学分子生物学遺伝学研究所(韓国)(IMBG) ・順天郷大学順天郷医学生物科学研究所(韓国)(SIMS) ・上海生物化学・細胞生物学研究所(中国)(SIBCB) ・国立台湾大学医学院 生物化学・分子生物学研究所(台湾)(IBMB) ・京都大学医生物学研究所(日本)(LiMe) ・沖縄科学技術大学院大学(日本)(OIST) ・上海科技大学免疫化学研究所(中国)(SIAIS) |

|

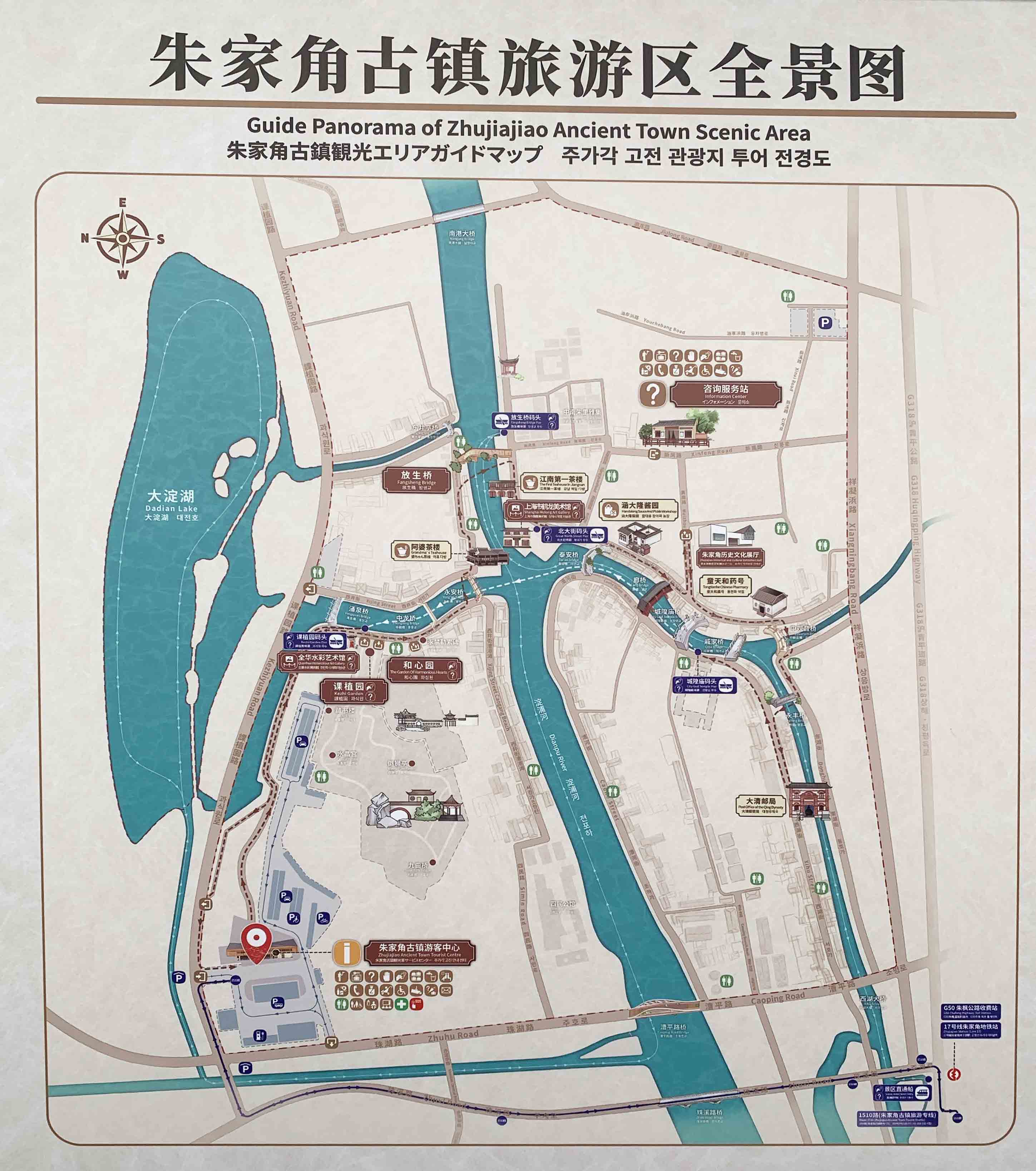

今回のマップ。この会は基本的には上記の研究所から、それぞれの所長と、PIクラス4人、若手4人の9名が参加、という方式で成り立っている。新任のPIを紹介するという役割もあるが、基本的には最近いい仕事をした人が参加して、研究所の活動をアピールするという感じだ。今年は医生研からはPI枠で今吉格先生、森博幸先生(秋吉研准教授)、宮﨑正輝先生(河本研准教授)、牧功一郎先生(安達研准教授)、若手枠では西淵剛平先生(遊佐研助教)、森田大輔先生(元杉田研助教)、大崎一直先生(伊藤研助教)、谷本佳彦先生(中台研助教)が参加した。 |

|

泊まったホテル。 |

|

ゴージャスな感じ。 |

|

シャワーがベッドの横にある。妙なしつらえだ。 |

|

お風呂はこんな感じ。 |

|

今回は上海生物化学・細胞生物学研究所(SIBCB)の主催で行われた。会場。 |

|

副所長のJinqiu Zhouによる挨拶。 |

|

初日のディナーで、所長テーブル。 |

|

右側半分は医生研からの参加者。 |

|

奥の3人は医生研からの参加者。 |

|

二日目のディナーはホテル近くの大型商業施設の中。 |

|

楽しそうだ。 |

|

この日は、「これでもか」というぐらい料理が来た。 |

|

全てが美味しかったが、食べきれなくて、勿体なかった。余るくらい供するのが中国式のもてなしという事のようだ。 |

|

夕食後、有志で、タクシーで上海の中心街へ。40分ほど乗ったのに、2000円くらいだった。安い。 |

|

谷本先生と西淵先生。 |

|

「ちいかわ」ショップがあった。 |

|

上海の夜景ベストスポットで記念写真。夜9時50分くらいに撮った写真。 |

|

この美しい夜景は夜10時まで。10時には暗くなってしまう。 |

|

10時5分頃の写真。もう少し遅くまで明るくてもいいのに、と思った。 |

|

近くのフードコートに皆で立ち寄った。 |

|

ディナーで満腹だったが、少し追加で食べた。楽しかった! |

|

三日目、若手科学者賞。大崎先生が入賞。 |

|

三日目の夕食は、屋外の個室で、火鍋。メンバーは、「研究所ごとに」という粋な計らい。 |

|

2種類のスープに具を投入。 |

|

奥の方はかなり辛い。 |

|

医生研チーム。 |

|

Jinqiu Zhouと。 |

|

変面のパフォーマンスを楽しめた。 |

|

コンビニの弁当の値段は、15元-20元くらい。一元=22円としたら、300円-400円くらいなので、日本より少し安いくらい。 |

|

最終日、水郷の街のツアーに参加。以前に蘇州でシンポジウムに参加した時も水郷の街を訪ねた(2015年9月21日の記事参照)が、このあたりにはこういうところが多いのであろう。 |

|

今回のコース。途中で船に乗った。 |

|

水郷。いい感じだ。 |

|

水の透明度が高い。これはとても不自然だと思われた。琵琶湖の北の方はこれくらい綺麗だが、大津のあたりや、琵琶湖の水をひく疏水も、これほどの透明度ではない。 |

|

和心園という庭園を見学。 |

|

ガイドの人の英語はわかりやすかった。 |

|

盆栽が飾られていた。 |

|

今吉先生と、椅子に座ってくつろぐ。 |

|

ちょっと雰囲気のある建物。 |

|

建物の2階。 |

|

池もあったりする。 |

|

こういう庭がいくつもつながっている。 |

|

太湖石と呼ばれる奇岩。石灰岩らしい。上海の西の方に琵琶湖の3倍くらいの大きさの湖があって、その周辺で採掘されるらしい。 |

|

船に乗った。 |

|

5分くらいのコースで、6人で4000円くらい。 |

|

大きな水路の船着場で船を降りた。 |

|

船着場からは賑やかな路地になっていて、食べ物や土産物などが売っていていい感じだ。 |

|

「ひし」の実が売られていた。子供の頃に食べたことがあるが、最近日本ではあまり見かけない。ホクホクした芋のような味だったと思う。 |

|

橋の上で「LiMe」の人文字を再現。 |

|

昼食。韓国のグループと同席。医生研グループだけがビールを飲んでいる。 |

|

古物商の店で見つけた水タバコのパイプ。形に惹かれて、思わず購入した。5000円くらいした。後にネットで調べたら、メルカリなどで2000円くらいで売っているようだった。 |

|

帰り道の途中で、水が湧いているところを見かけた。この水路の水が不自然なほど透明だったのは、ここから綺麗な水を流しているという事のようだった。 |

|

空港で買ったお土産。左から、鴨の砂ずり、鴨の舌、鶏の脚。どれも美味しかった。 |

2025年10月24日(金)

医生研ES細胞チームとリバーセルの打ち合わせ

|

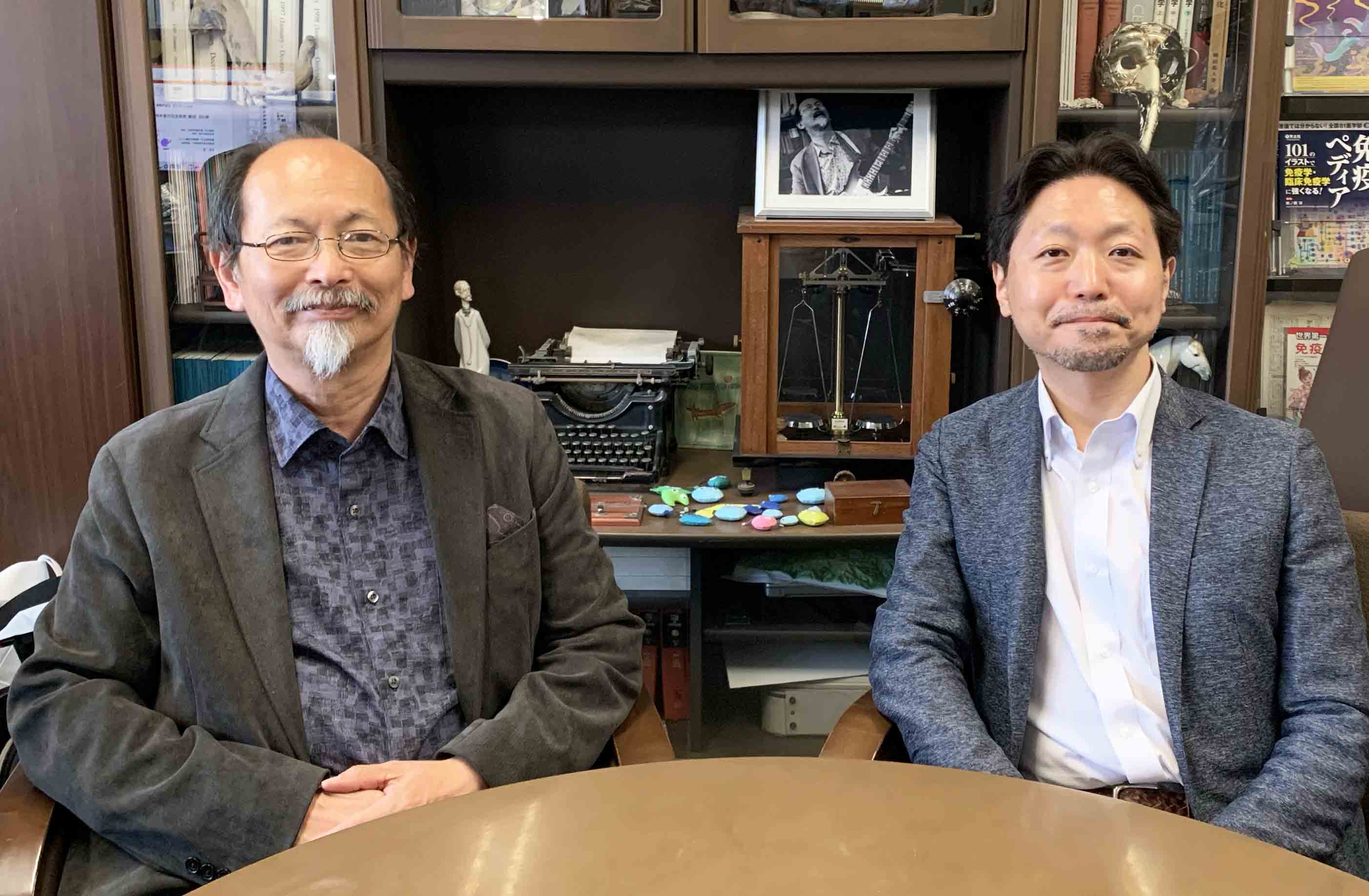

この日、医生研が提供している医療用のES細胞が産業にどう貢献できるかについて、ES細胞製造に関わるスタッフと、事業化を引き受ける可能性があるリバーセル株式会社の関係者で、話し合いの場が設けられた。その後、近くの「くうかい」で、一献を交わした。 |

2025年10月23日(木)

中日新聞の四方さん

|

この日は中日新聞の四方さつきさんの取材に応じた。今回の坂口先生のノーベル賞の業績の出発点は、愛知県がんセンターの西塚泰章先生の研究だったので、「今回のノーベル賞は中京圏の成果」とも言えよう。 |

2025年10月21日(火)

高齢者大学で講義

|

大阪には大阪府高齢者大学校」という認定NPO法人がある。シニアの方々に生涯学習の場を提供する認定NPO法人で、通称は「コーダイ」。生徒は2000人くらいで、昨年の4月には、大阪国際会議場で開催された入学式で講演をさせて頂いた(2024年4月8日の記事参照)。この日は通常の講義で、会場は鶴橋の大阪市助産師会館。 |

|

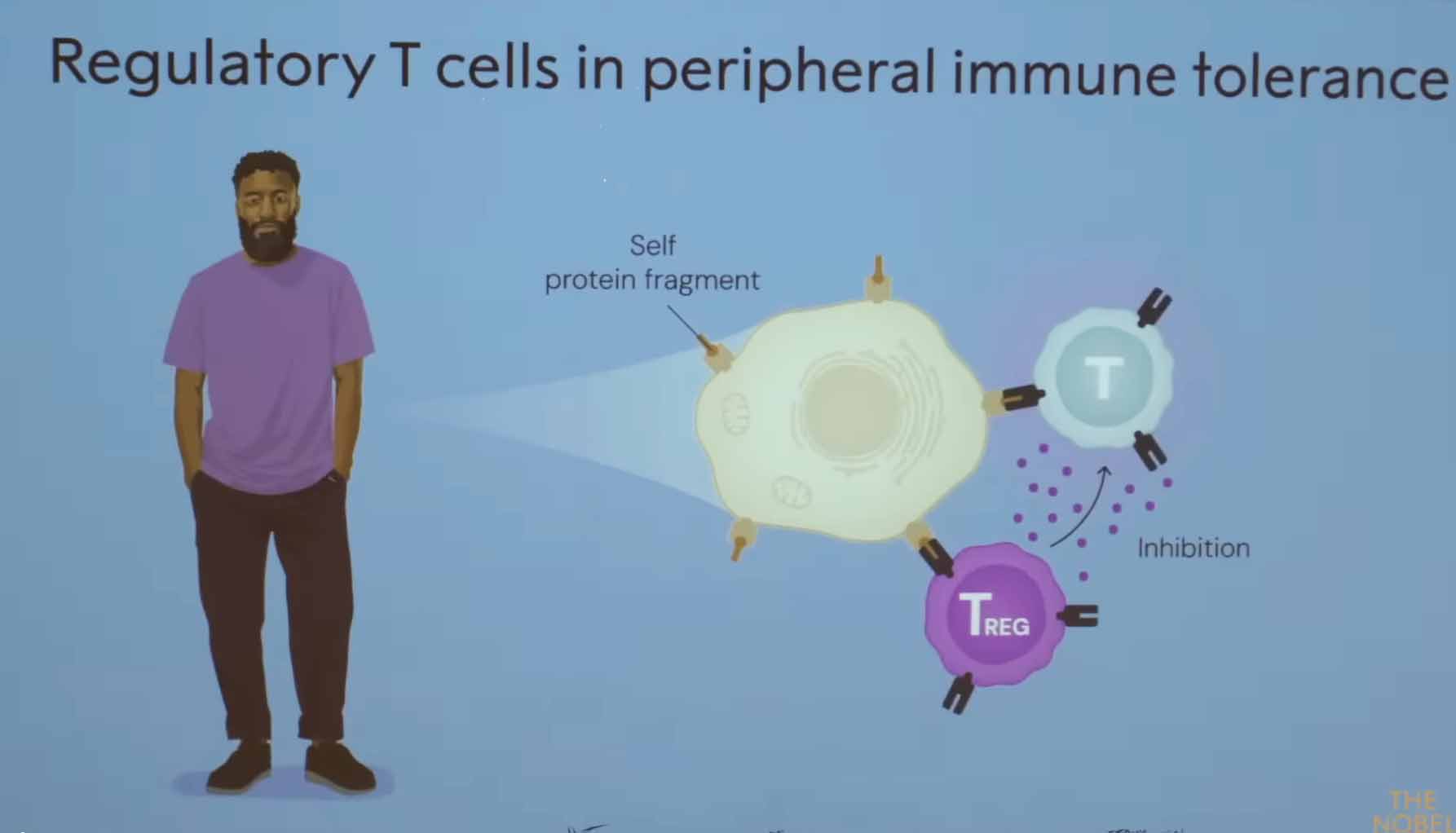

今回はノーベル賞を記念して、制御性T細胞についての解説を入れた。また、万博について、5回分の訪問記をレポートした。 |

|

鶴橋は、焼肉もいいけど、韓国情緒が溢れる商店街が、とてもいい感じだ。 |

2025年10月19日(日)

京大の学童保育Kusukuでお話し

|

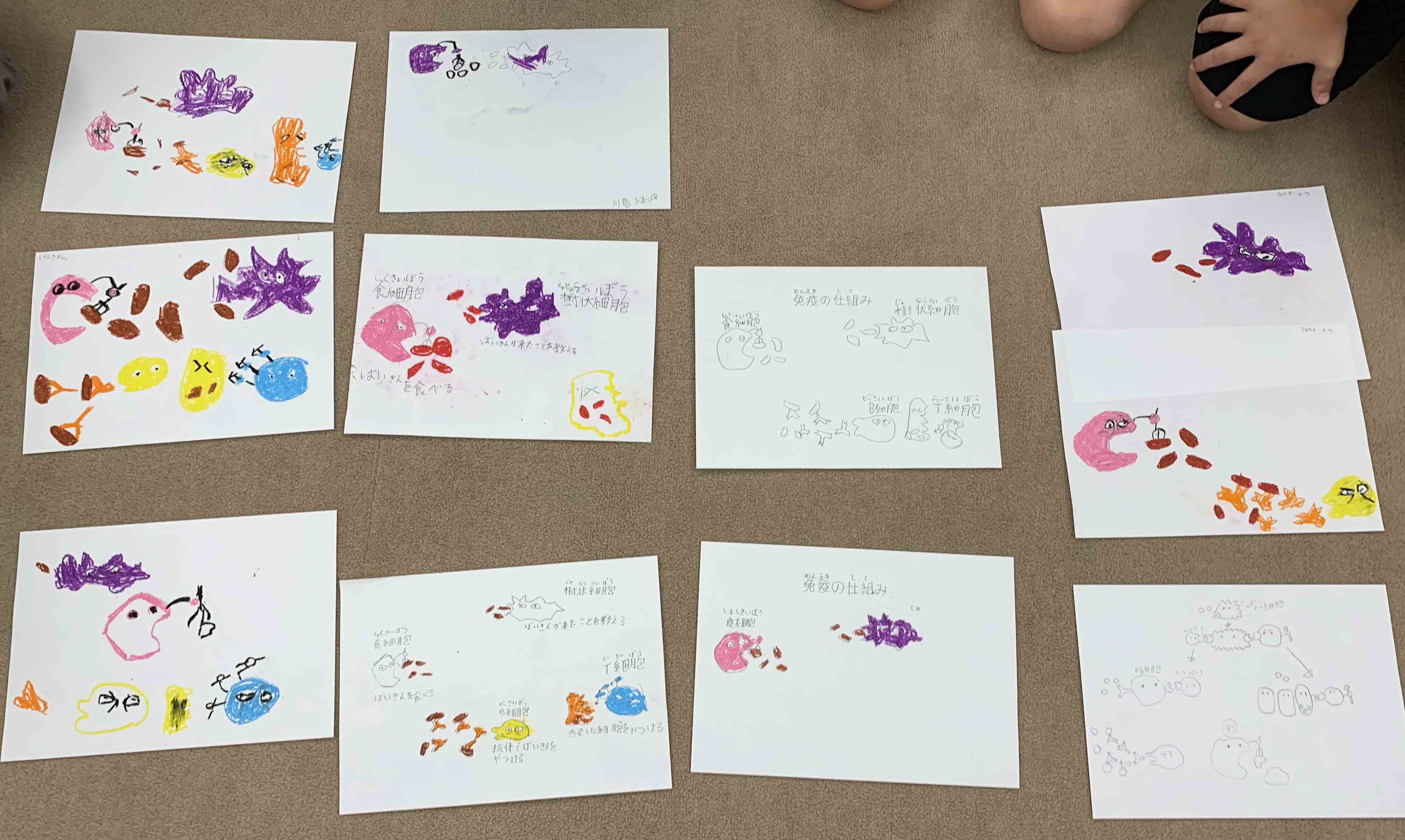

京都大学が教職員や学生のために開設した学童保育所「KuSuKu」。かつて京大会館と呼ばれていた建物が使われている。ここでは京大の教員や元教員が講師を務める「アカデミック・プログラム」と呼ばれるイベントが、毎日のように開催されている。私は、今回は2回目(2024年7月25日の記事参照)。前回は澄田先生と二人だったが、今回は一人。平日だったが、今回は日曜日。日曜日は生徒さんはやや少なく、前回は20人以上だったが、今回は11人で、全員が小学校低学年。持ち時間は1時間半。 |

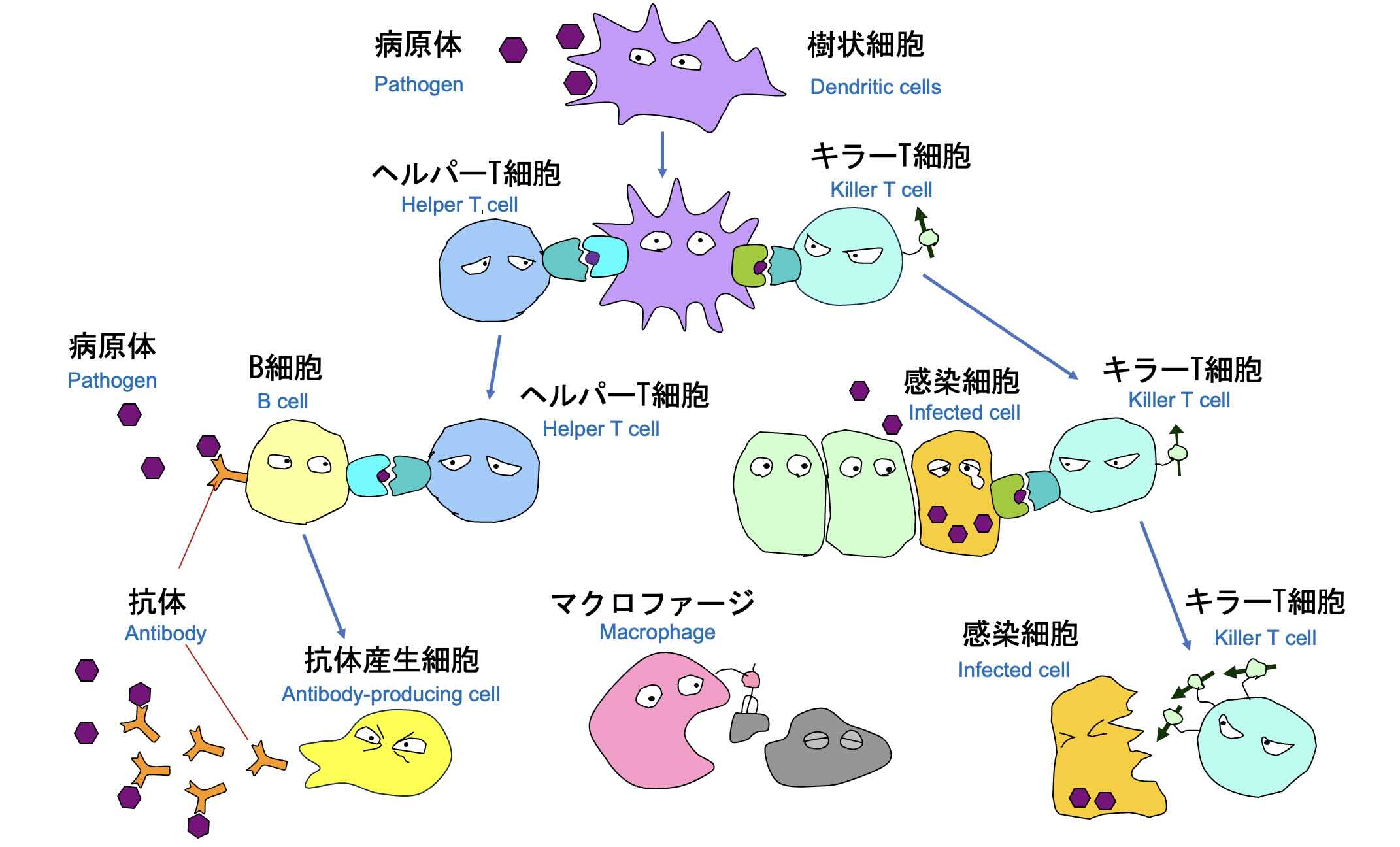

|

この日はこの絵を見せて、細胞人形を使って「この絵のように並べましょう」という作業をしてもらった。 |

|

この細胞人形は、万博での展示に合わせ宮武さんが作ってくれたもの(2025年6月24日の記事参照)。 |

|

ちゃんと並べてくれた。 |

|

次に、もうちょっと簡単な絵を題材にして、描いてもらった。 |

|

子供達は絵を描くのが好きで、皆熱心に描いてくれたが、今回気がついたのは、子供達は絵を描くのがかなり遅いという事。15分くらい描いてもらった。 |

|

力作揃いだ。 |

|

最後に、私がギターを弾いて、皆にリンパ節一人旅のサビの部分を歌ってもらった。その後、記念写真。 |

2025年10月14日(火)ー15日(水)

医生研リトリート

|

昨年のリトリートは大津プリンスだった(2024年9月2日の記事参照)が、今年のリトリートは淡路島の淡路夢舞台で開催された。バンドメンバーは演奏用の機材を運ぶため車で移動。明石大橋を望むサービスエリアで休憩した。 |

|

向かって左から、稲井早希さん (今吉研/生命M2)、石川芽依さん、(今吉研/生命M2)、髙橋くるみさん (今吉研/生命M2)。稲井さんと石川さんが食べているのは、玉ねぎとすり身を使った「ととたまスティック」(430円)。 |

|

機材の搬入用の入り口付近。 |

|

セッティング。モニターも完備。メンバーの持ち寄りであるが、自前でこれだけ揃えられるのはすごい。 |

|

会場。今回の参加者は、昨年に続き150名超。 |

|

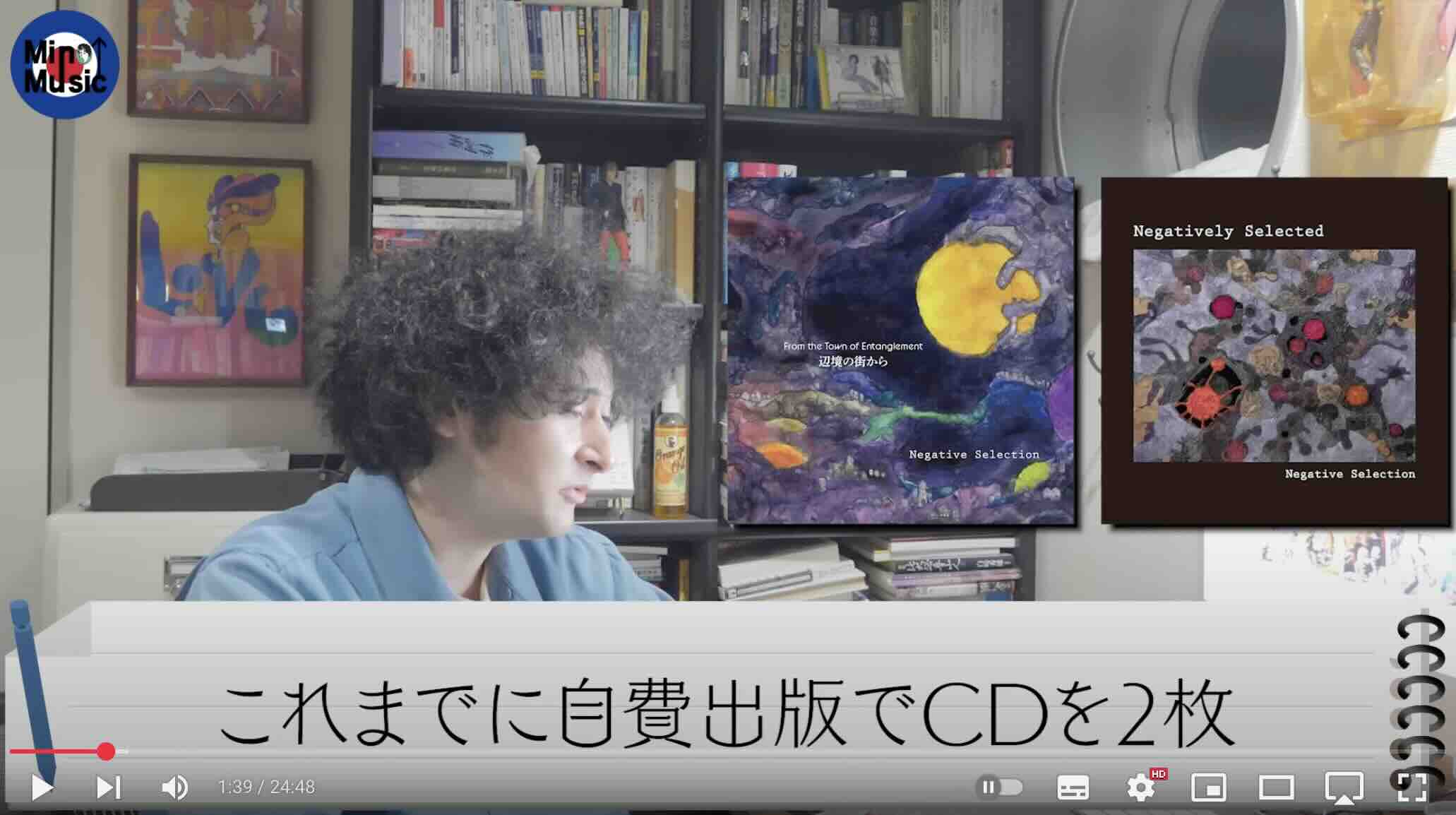

午後の講演で、坂口志文先生が、ノーベル賞受賞後初となる講演を、このリトリートでされた。左の写真は、医生研チャンネルで坂口先生のインタビュー動画を載せた回(下記参照)の冒頭部分に出てくる、リトリートでの坂口先生の入場のシーンのキャプチャー画像。 医生研チャンネル:「坂口志文先生ノーベル賞受賞」記念特番 受賞4日後!坂口志文先生独占インタビュー+医生研坂口研究室 現役、OBインタビュー: |

|

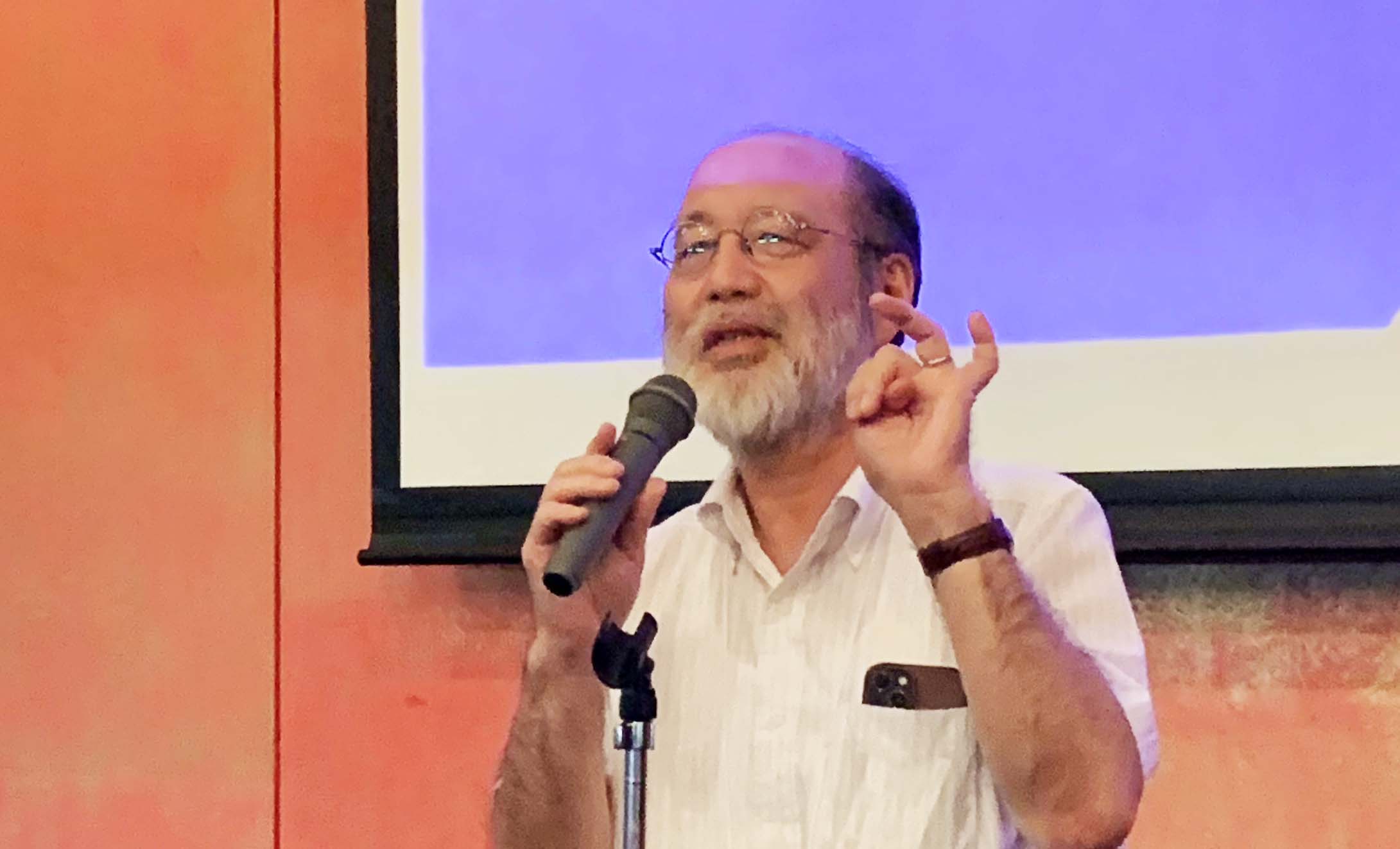

坂口先生の講演。制御性T細胞の発見に至った経緯や、その免疫学における意義などについての、重厚な話だった。 |

|

ポスター発表の時間の前に、参加者で記念写真。 |

|

リトリートのメインイベントは、参加者のほぼ全員がポスター発表をする事で、これにはじっくりと時間がとられている。 |

|

懇親会。 |

|

永田和宏先生(JT生命誌館館長)による挨拶。 |

|

河本研関係者と、坂口先生、永田先生との記念写真。 |

|

会の半ばで、坂口先生からの若手へのエール。 |

|

出番に備えるメンバー達。 |

|

今吉先生が坂口先生に「このベースにサインを」と懇願。 |

|

突然の依頼にもかかわらず、坂口先生は「2025年ノーベル生理学医学賞坂口志文」とサインをして下さった。「メルカリに出すのでは」というヤジが飛んだりした。このベースは、医生研1号館の所長室にケースに入れて陳列する予定。 |

|

ライブが始まる。坂口先生、永田先生は最前列で聴いて下さった。 |

|

最初の曲は後藤哲平先生(野々村研講師)によるB’z の「Love Phantom」。 |

|

この曲のギターはかなり難しく、岡田優真さん (今吉研/総人B4)がリードをとってくれた。京大の軽音でもバンドをやっているとの事で、とても上手だった。ドラムは谷本佳彦先生(中台研助教)、ベースは今吉格先生。 |

|

ギターソロの部分では私もツインリードのような形で絡んだ。 |

|

2曲目は「残酷な天使のテーゼ」。歌は遊佐宏介先生と石川芽依さん(今吉研/生命M2)。キーボードは髙橋くるみさん (エバ2号機の装束、今吉研/生命M2)と 稲井早希さん (アスカの装束、今吉研/生命M2)。 |

|

「ノーベル賞学者に、コスプレでのアニソン演奏を、“推しうちわ”を持って聴いていただく」という、シュールな写真。 |

|

3曲目はMoon Childの「Escape」。歌は遊佐先生と谷本先生。 |

|

4曲目で新宅博文先生が登場。「坂口先生、ノーベル文学賞、おめでとうございます!」というボケをかましたところ、谷本先生が「ちゃいますよ!ノーベル平和賞ですやん!」とたたみかけた。その後、二人で土下座。 |

|

新宅先生と谷本先生でウルフルズの「ええねん」。歌詞カード表示役は峯岸美紗先生。 |

|

アンコールで、新宅先生と谷本先生による西城秀樹の「ヤングマン」。 |

|

「Y・M・C・A」という歌の部分を「L・I・M・E」と替える際に、新宅先生と谷本先生による「君はうちの研究所の略称を知らんのか。これや!」「えー、LiMeって書いてあるー!」というやりとり。笑えた。 |

|

新宅先生が次々と多くの先生を引っ張り出して「L・I・M・E」をやってもらい、ついには、永田先生までも巻き込んだ。永田先生、突然のむちゃぶりにもかかわらす、対応していただき、誠にありがとうございました! |

|

最後は、「L・I・M・E」で大合唱。今回のリトリートの世話人が登壇。 |

|

ライブ終了後、記念撮影。 |

|

バンドメンバーでの記念撮影。楽しかった! |

|

メタ爺の推しうちわを作ってくれた人達と。ありがとうございました! |

|

秋吉研の大学院生のLi Mingさんと。裏医生研チャンネルのファン、との事だった。 |

|

懇親会終了後も、23時ごろまで、フリーディスカッションタイム。 |

|

最後までいた人達。 |

|

その後も、部屋飲み。色々な話をした他に、PCをテレビにつないで、YouTubeのカラオケなども楽しんだ。両隣の部屋の人は、身内とはいえ、迷惑だったであろう。 |

|

リトリート二日目、永田先生による講演。とてもいい話だった。 |

|

ベストポスター賞。河本研の貝谷君が入賞。 |

|

ベストプレゼン賞。 |

2025年10月13日(月)

Retreatでのライブに向けての前日練習

|

この日、本番を想定しての練習を行なった。ギターアンプ、ベースアンプ、PAシステム、モニターなどの音響に関する機材は、個人の所有物を持ち寄っている。 |

2025年10月10日(金)ー12日(日)

日本血液学会に参加

|

表記の会が神戸で開催された。キーヴィジュアルがなかなかfancyで、いい。 |

|

今回はシンポジウムで話をするので、前日の会長招宴に参加。小川誠司先生(京大、向かって左)、千葉滋先生(筑波大学)と。 |

|

向かって左から、保仙直樹先生(大阪大学)、須田年生先生(国家血液健康重点研究所)(天津)と。 |

|

向かって右から、幸谷愛先生(大阪大学)、高折晃史先生(京都大学)、須田先生と。 |

|

学会2日目。神戸国際会議場。 |

|

ワークショップ会場の一つ。 |

|

板原君が超汎用性技術について発表。 |

|

同じセッションで美山貴彦先生(藤田医科大学造血細胞移植・細胞療法学講師))も発表。新型コロナ特異的TCRのクローニングの話だった。 |

|

藤田医大関係者と。向かって右から美山先生、稲本賢弘先生(藤田医大造血細胞移植・細胞療法学教授)、中村柚琳(ゆうりん)君(藤田医大医学部6回生)。 |

|

展示スペースにはたらく細胞のコーナーがあった。坂口先生のノーベル賞を記念して「制御性T細胞さん」が前面に出されていた。 |

|

この日の午後、私はシンポジウムで話をした。 |

|

会場は、ポートピアホール。大きい。ここに登壇するのは久々で、前回はNegative Selectionとして近藤滋が企画された「2050年シンポジウム」という未来の分生を想定した6つのプレゼンの中の一つで登場した(2013年12月3日の記事参照)。 |

|

懇親会。 |

|

今回の集会長、清井仁先生による挨拶。 |

|

今回の目玉の一つ、80kgのマグロの解体ショー。 |

|

血液学会理事長の高折先生と清井先生によるマグロ入刀。結婚披露宴になぞらえて「初めての共同作業」と紹介されていて、面白かった。 |

|

解体後。 |

|

向かって左から板原君、山田大智先生(明石市民病院)、加覧(がらん)浩太郎先生(駒込病院)。山田先生と加覧先生は共に府立医大卒で、山田先生は軽音学部でうちの長男の先輩、加覧先生は水泳部での先輩とのこと。加覧先生は免疫学会サマースクールに参加されていた(2025年8月25日の記事参照)。 |

|

安川正貴先生(愛媛大学)と。現在河本研は革新がんの支援で急性骨髄性白血病を対象にした臨床試験の準備を進めているが、その中では安川先生らがクローニングしたWT1抗原特異的なT細胞レセプターを用いている。 |

|

前田高宏先生(九州大学プレシジョン医療学分野教授)と。以前にT細胞分化に関わる転写因子LRF(別名Pokemon)の研究をされていて、私は理研時代に前田先生によるセミナーをホストしたことがある(2008年12月25日の記事参照)。 |

|

安藤美樹先生(順天堂大血液学講座教授)と。安藤先生はiPS細胞から作製したT細胞を用いて子宮頸がんを対象にした臨床試験を進めている。我々はT細胞レセプターを遺伝子導入したiPS細胞を材料にしているが、安藤先生はT細胞由来iPS細胞を用いている。また、作製されたT細胞も我々が使っているT細胞とタイプが異なる。 |

|

オケヨ・ケネディ・オモンディ先生(The Jackson Laboratory)と。少し前まで医生研の准教授を務められていた。 |

|

三ノ宮で、増田さんも交えて、板原君のプチ慰労会。 |

2025年10月10日(金)

医生研チャンネル用に解説動画を作成

|

この日の午後、坂口志文先生が医生研に来られたので、インタビューを敢行。 |

|

10月24日に、医生研チャンネルにアップした。

「坂口志文先生ノーベル賞受賞」記念特番 受賞4日後!坂口志文先生独占インタビュー+医生研坂口研究室 現役、OBインタビュー: |

|

医生研におられるお弟子さん達にも出演いただいた。まずは伊藤能永先生。 |

|

廣田圭司先生とは、skgマウスが坂口研で発生した事について、失礼ながらと言いつつ、「持っている」という表現で意見が一致。 |

|

川上竜司先生(特定助教)は、制御性T細胞への運命決定のメカニズムの研究について、「基礎的な理解が、安定な制御性T細胞の作製によって臨床応用に直結する、基礎と臨床を両輪で進めることが大事」という話をされた。大いに同意する。 |

2025年10月8日(水)

医生研チャンネル用に解説動画を作成

|

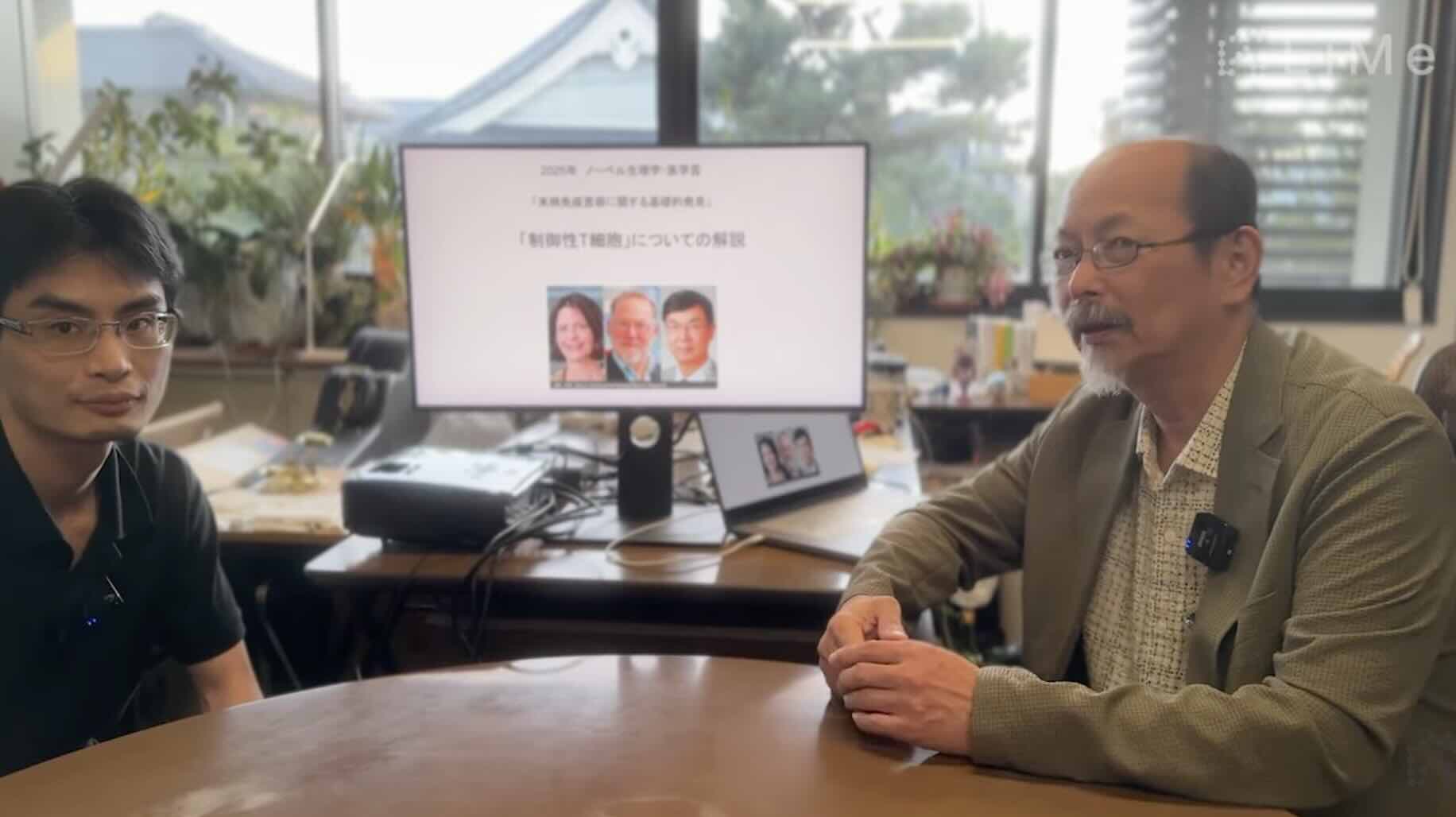

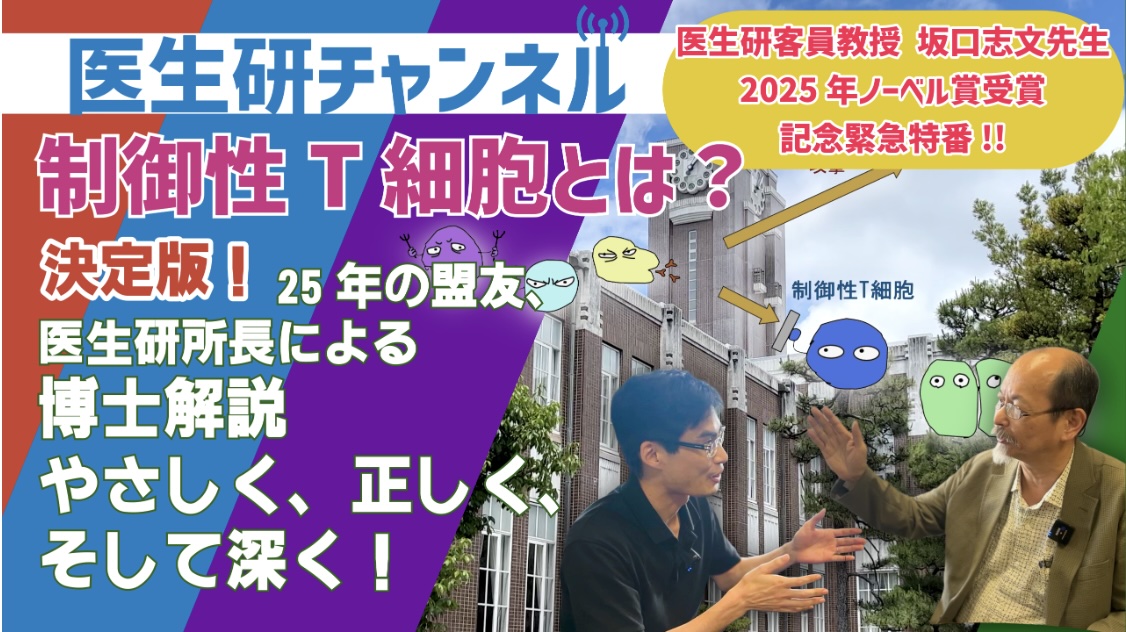

この日の夕刻、西村君に聴き手役をしてもらい、解説動画を収録。 |

|

10月10日に、医生研チャンネルにアップした。

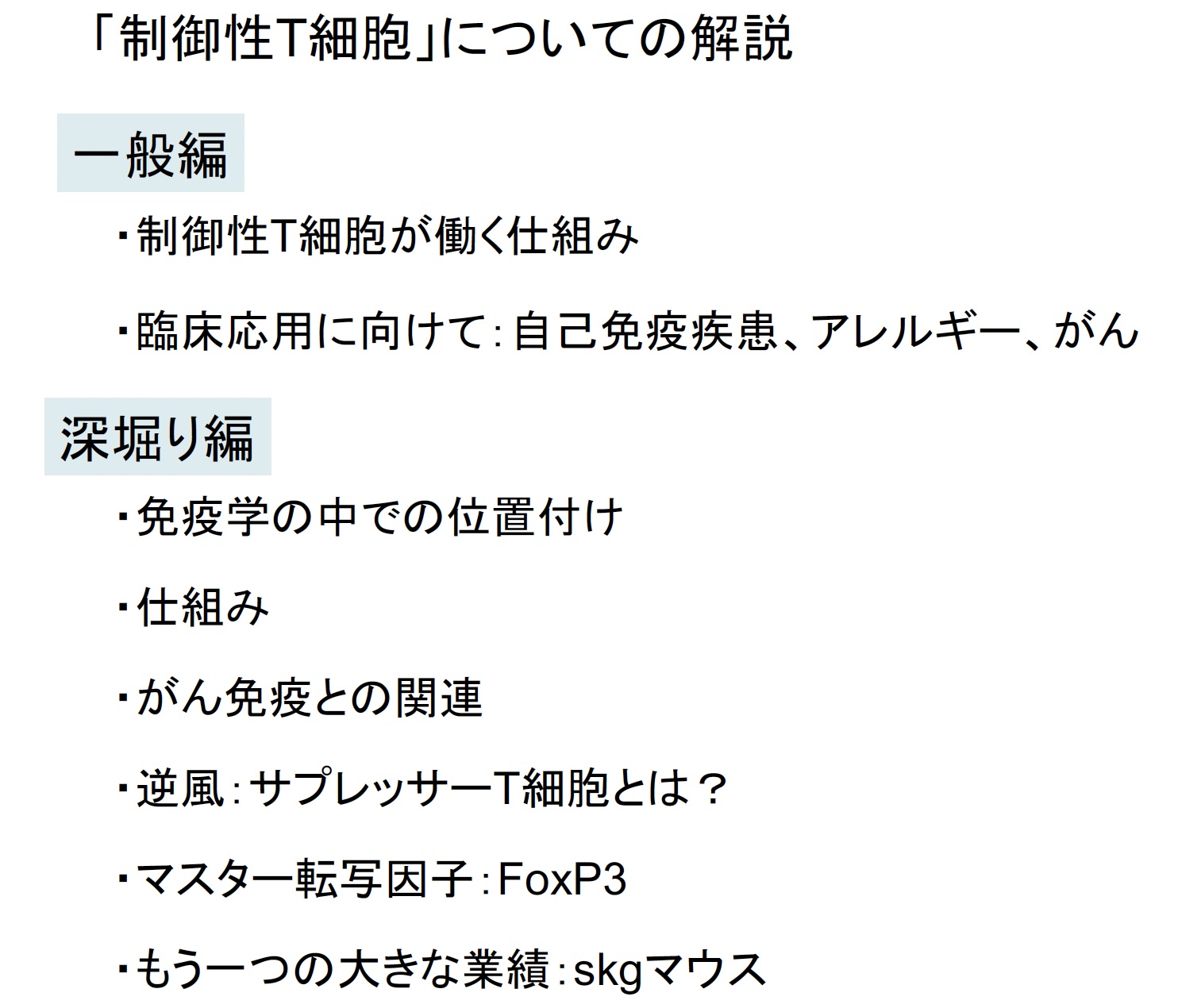

緊急特番「坂口志文先生ノーベル賞受賞」制御性T細胞とは? 決定版!25年の盟友医生研所長によるプロフェッショナル解説 やさしく、正しく、そして深く: |

|

アップした動画の目次。 |

2025年10月7日(火)

「よんチャンTV」で制御性T細胞について解説

|

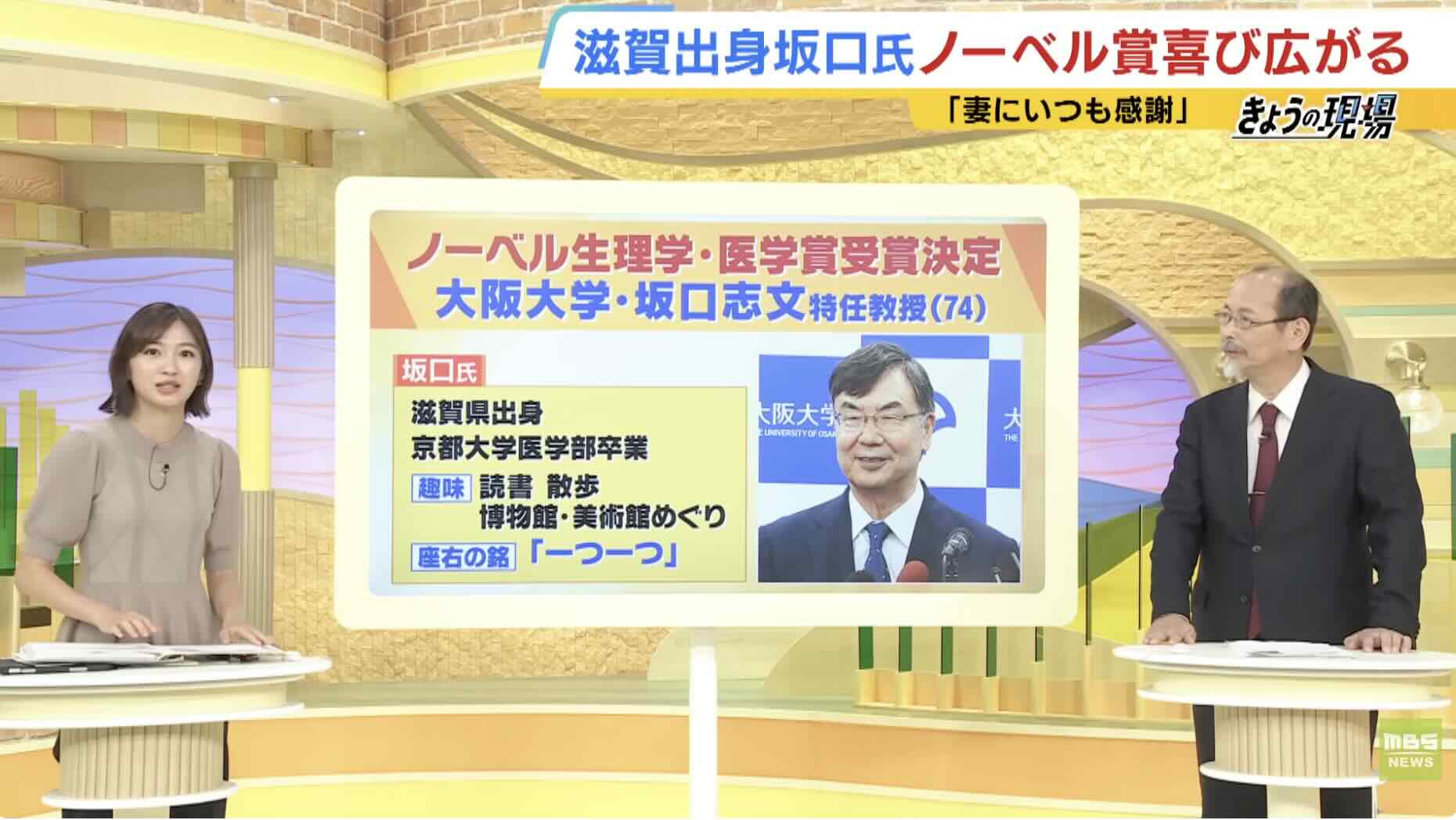

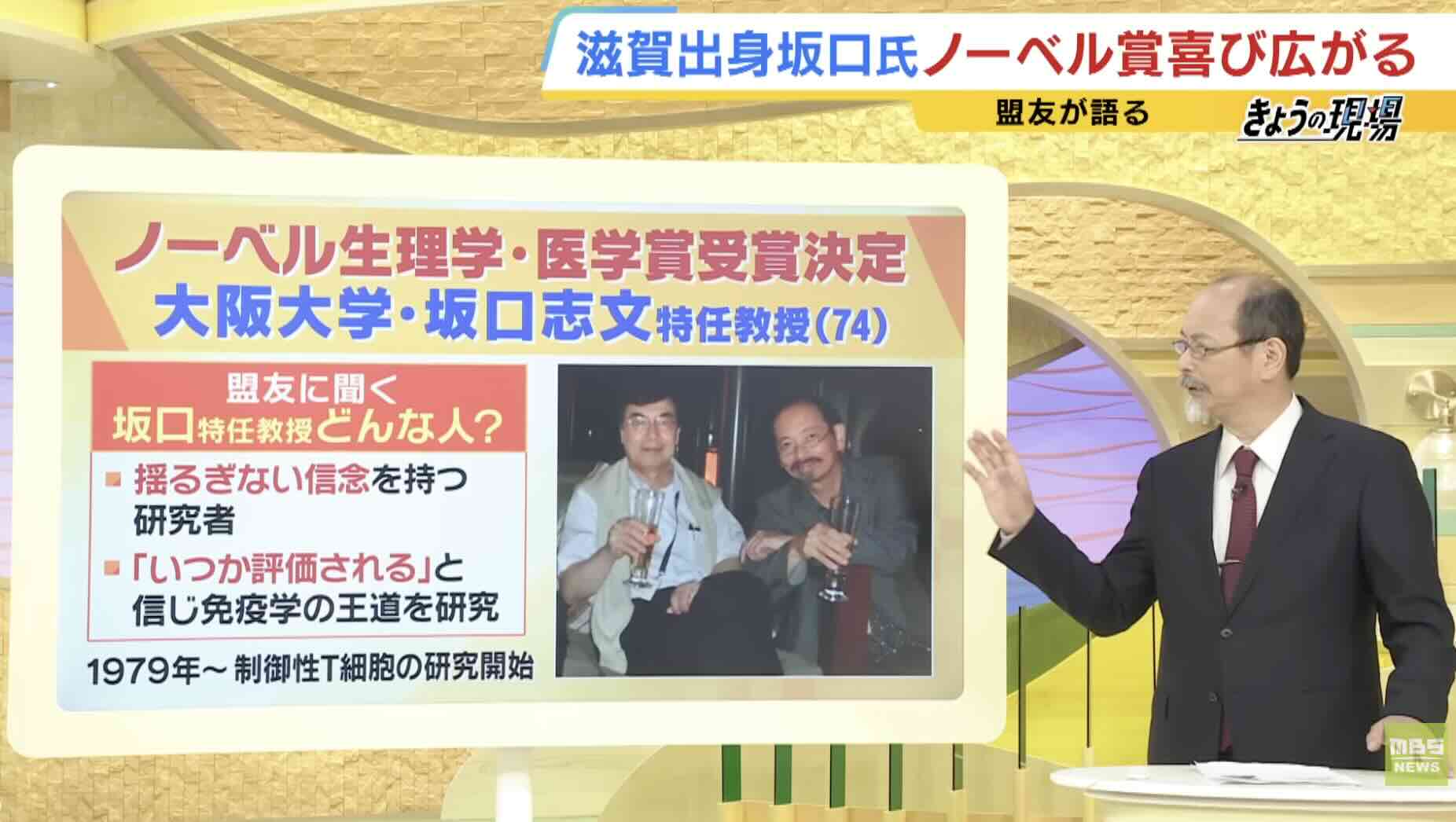

毎日16時頃から2時間くらい続く毎日放送の情報番組「よんチャンTV」の冒頭に、「生出演」でノーベル賞についての解説をする事になった。その部分は切り取られて、YouTube動画として公開されている。打ち合わせの時に「私にとって坂口先生は大先輩で免疫学の師匠であるが一緒に会社を起こした時は同志という感じだった」という話をしたら、「盟友」という扱いになってしまった。ちょっと申し訳なく思う。

【ノーベル賞】滋賀出身の阪大・坂口志文特任教授は「揺るぎない信念をもつ研究者」逆風の中でも決して諦めず「こだわりのレベルが違う」 25年来の「盟友」が明かす人物像(2025年10月7日): |

|

上記の「一緒に会社を起こした」は正確に言うとレグセルの起業の際に声をかけていた抱いたという事であるが、共同で創業したという形になっている。サクセスというクレスト絡みの支援事業から出資を受けた事に関する記事がこちら。 免疫難病やがんの細胞治療に挑む: |

|

梅田茶屋町の毎日放送局のビル。 |

|

「よんチャンTV」の看板。 |

|

ナビゲーターは海渡未来アナウンサー。まずは坂口先生の人柄について。私は、散歩がお好きで、哲学者風、と紹介した。 |

|

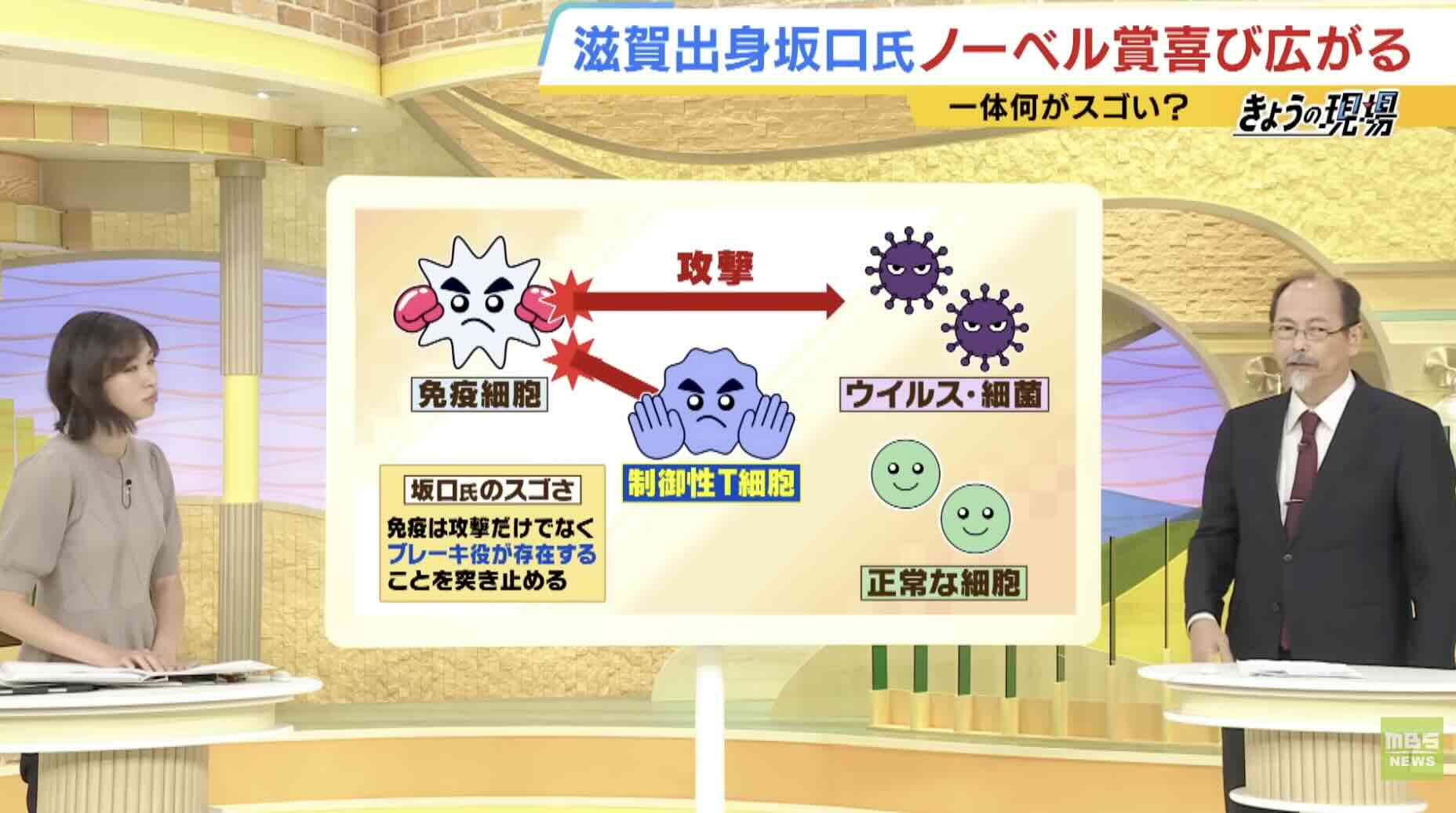

次にこの発見がどうすごいかを解説した。自分を攻撃する悪い細胞は、胸腺で作られる過程で除かれるという仕組みがまず証明された。皆がそれで納得してしまっている中で、「それでは説明ができない。末梢で抑制する仕組みもあるはず」と一人で挑み続けた、と解説。 |

|

働く仕組みについては、海渡さんが説明をして、私は、はい、それでとても正しいですと、追認。「病原体に対する免疫が暴走して正常細胞も攻撃してしまう」と説明されたら、「ちょっと違う」と言おうと思っていたが、「免疫細胞の中には自分を攻撃してしまう細胞も混じっている」「制御性T細胞はそういう細胞を抑制する」と、正しく解説された。 |

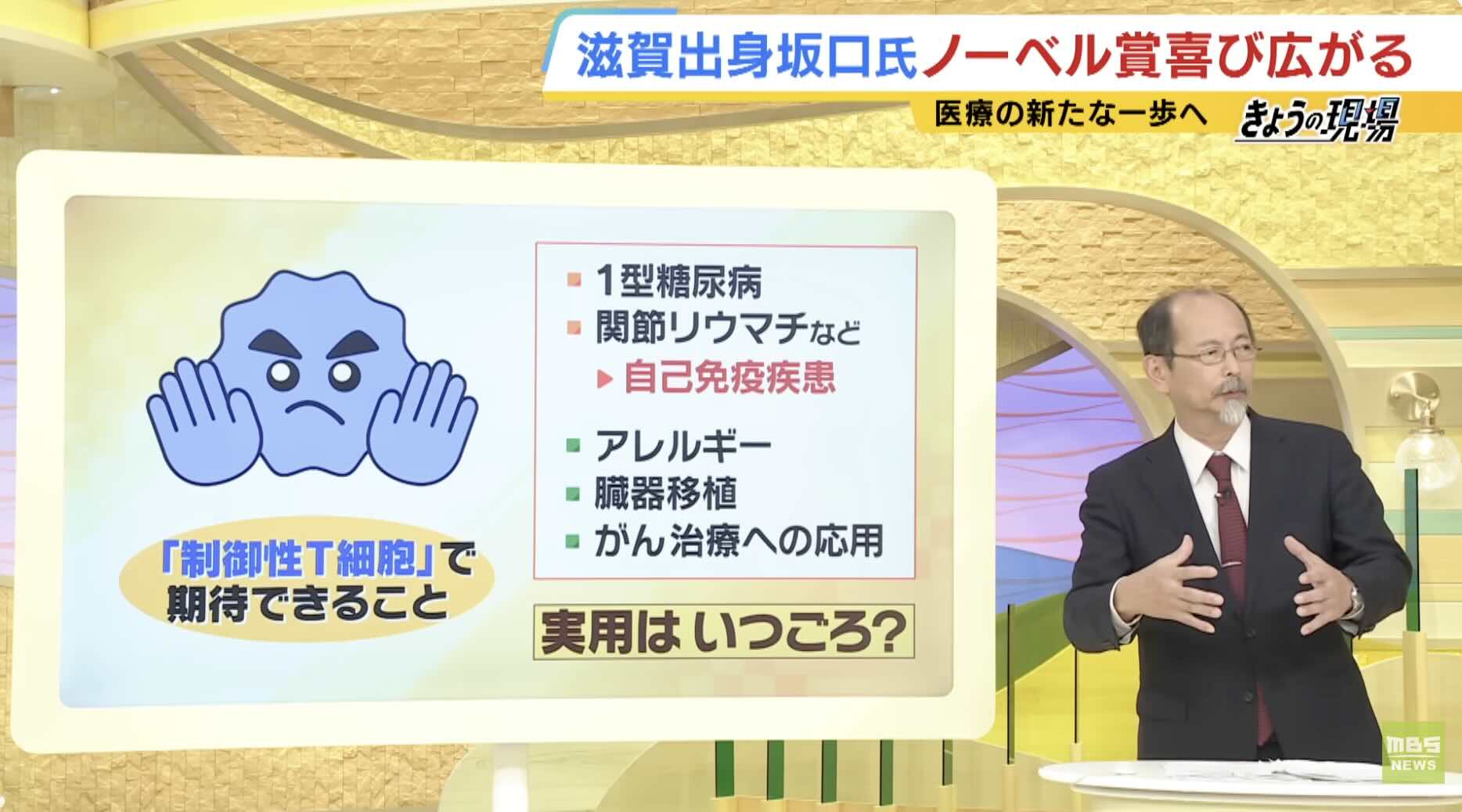

|

医療への応用については、「これまでの漫然とした免疫抑制ではなくて、悪さをする細胞だけを抑制する、次世代型の治療が可能になる」と解説。最後に、ストックホルムに行かれるのですかと訊かれ、自分が会長を務める学会があるので、残念ながら行けませんという話をした。 |

2025年10月6日(月)

坂口志文先生、ノーベル賞!!!

|

この日の夕刻、Moffitt Cancer Centerの人達との面談の後、17時頃からリトリートに向けたバンド練習をした。18時半からはノーベル生理学・医学賞の発表があるので、一旦練習から離れて、近くの今吉先生の教授室で、YouTubeのライブ配信を観た。毎年、いくつかの新聞社から、「もし坂口先生がノーベル賞を受けられたら、コメントを下さい」と言われているので、生理学・医学賞の発表だけはライブで観る事にしている。見始めてまもなく、スウェーデン語で、人の名前を呼び出して、最初の二人はよく知らない人だったから、「ああ、今年もないか」と思っていたら、「シモン・サカグチ」と聞こえてきて、「え?え?今吉先生、今、シモンサカグチって言ったよね?」と言って今吉先生と顔を合わせた。 |

|

言っている間に、画面上に名前の文字が現れた。その文字列を見た時に、ゾクゾクっと震えが来て、「これはえらいことだ」と思った。毎年候補に挙がっておられるし、いつかは必ず来るとは思っていたが、実際に身近な人の名前が、ノーベル賞受賞者として呼ばれる瞬間をリアルタイムで観ると、すっかり気が動転してしまった。今吉先生に「先生、楽器は後で持っていきますから、とりあえずご自分の教授室にお戻り下さい」と促されて、まずは教授室に戻った。すぐに読売新聞や共同通信の人が「今、時計台にいますが、そちらに向かいます」と連絡があった。 |

|

受賞者3人の写真と名前。恥ずかしながら、左の2名の名前は知らなかった。だから、始めは、「どういう文脈?」と、とても不思議に思った。解説を聴いて、そうかIPEX症候群の遺伝子(FoxP3)を同定した人達か、と納得した。なお、坂口先生は3番目に名前が出ているが、これは名字のアルファベット順。 |

|

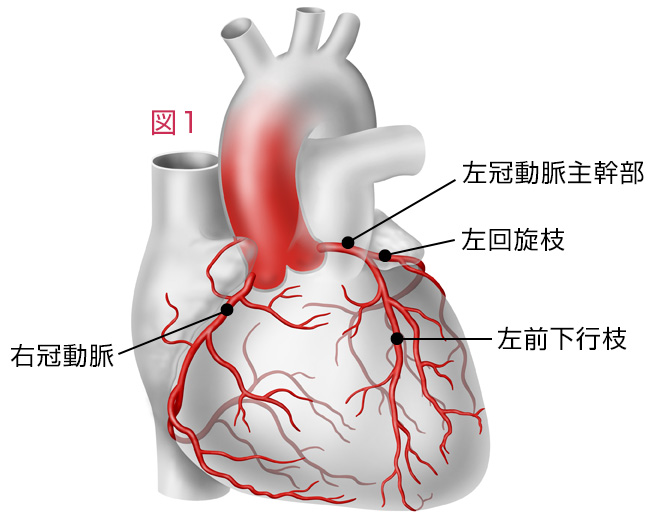

解説の中で使われた制御性T細胞が働く仕組みの図。あまり良い図解とは言えない。正く知りたい人は、医生研チャンネルに載せる解説動画をみて下さい。 |

|

後に坂口先生から頂いた朝日新聞の号外と、読売新聞の人から頂いた読売新聞の号外。貴重だ。 |

2025年10月6日(月)

Moffitt Cancer Centerの人達と面談

|

この日の夕刻、Moffitt Cancer Centerの方々と面談した。私の隣から順にXavier Avat氏(Executive Vice President & Chief Business Officer)、Jarett Rieger氏(Vice President, Business Development, Licensing, & Alliance Management)、三木 雄一郎氏(三井物産株式会社 ウェルネス事業本部 医療事業部 第三室 室長)、加賀若菜氏(三井物産株式会社 ウェルネス事業本部 医療事業部 第三室 マネージャー)。 |

2025年10月4日(土)

チームラボ京都の内覧会に参加

|

チームラボは「チームラボ バイオボルテックス京都」を、10月7日に開業する。ある関係筋から、開業前の内覧会に参加することができた。場所は、京都駅の八条口を出て少し東に行ったところ。写真は、最初の部屋。プロジェクションマッピングであるが、壁に触れると、反応して動きが変わる。 |

|

国内では、常設展示施設が豊洲と麻布にあり、これが3箇所目とのこと。京都にチームラボの常設展示場ができるのは、ありがたい事だ。この幻想的なランプも、インタラクティブで、人の動きに反応して色が変わったりする。 |

|

宙に浮く球体が渦を巻く。すごい。 |

|

青い泡が渦巻く中を、防護服を着て進んでいく。雲の中に入っていくような感覚。実際に没入するので、高度な没入感が味わえる。 |

|

長靴を履いて不思議な沼を歩く。 |

|

水面には怪しい渦が蠢いている。 |

|

本物の苔の床とオブジェの組み合わせ。 |

|

それぞれのぶら下がった光球を、ぼやっと光る暈(かさ)が取り囲む。実際にはそこにそんなものは無いのに、あるように見えてしまう。こういうのが、チームラボの真骨頂であろう。 |

|

きれいだ。 |

|

こういうオブジェも、触るとそれに反応して色が変わったりする。 |

|

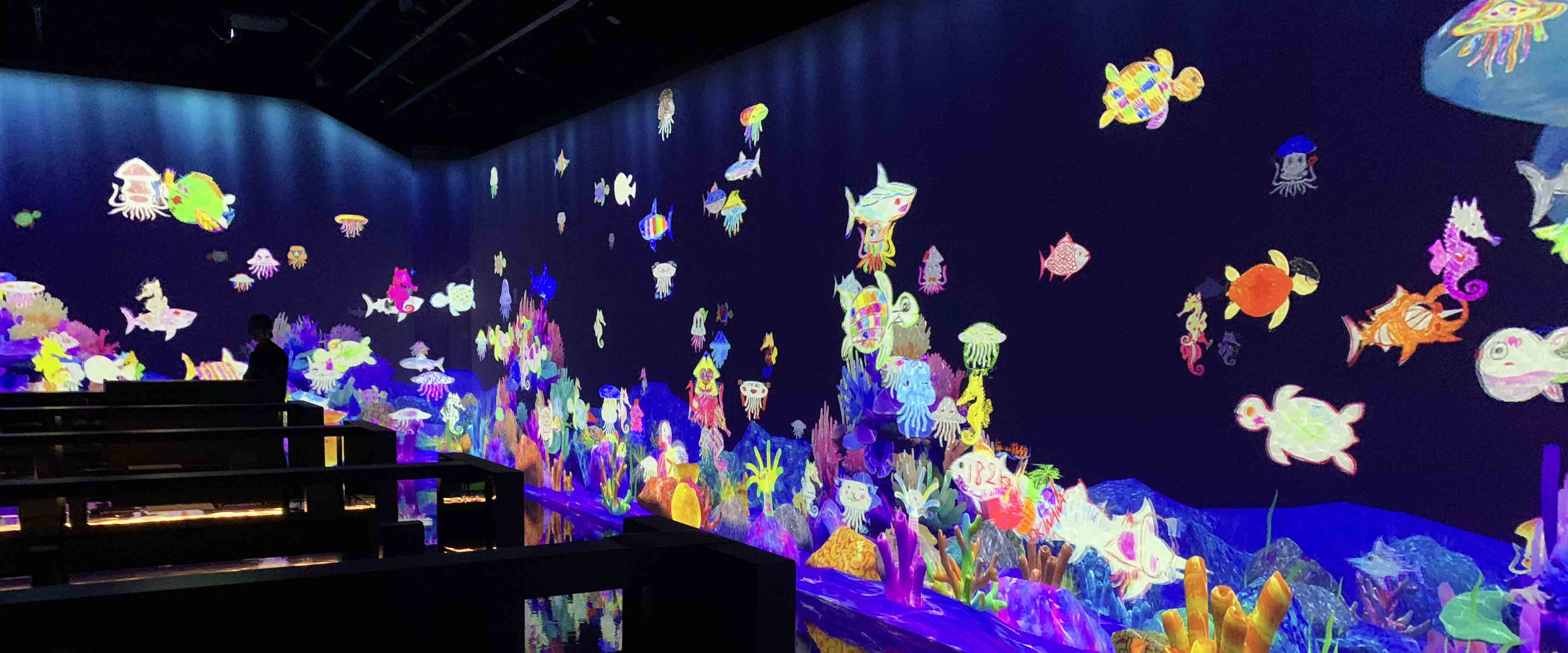

これは麻布にもあったもので、自分で魚、クラゲ、イカなどの絵を描いて、読み込んでもらうと、即座に画面に現れる。時々、海外も含めた他の展示施設に飛んでいくこともあるという。 |

|

トランポリンなどのアスレチックがあるコーナー。細長いトランポリンのコースを、飛び跳ねながら進んでいくと、星の一生を辿れる。 |

|

このバーの上を歩いていくことができる。 |

|

内覧会の後は、エースホテル京都で開催されたパーティーに参加。 |

|

向かって左から、不動美里さん(和歌山県立近代美術館館長)、本橋弥生先生(工芸繊維大学デザイン・建築学課程准教授)、吉岡恵美子先生(精華大学芸術学部教授)、大木絵美さん(チームラボ)、私。 |

|

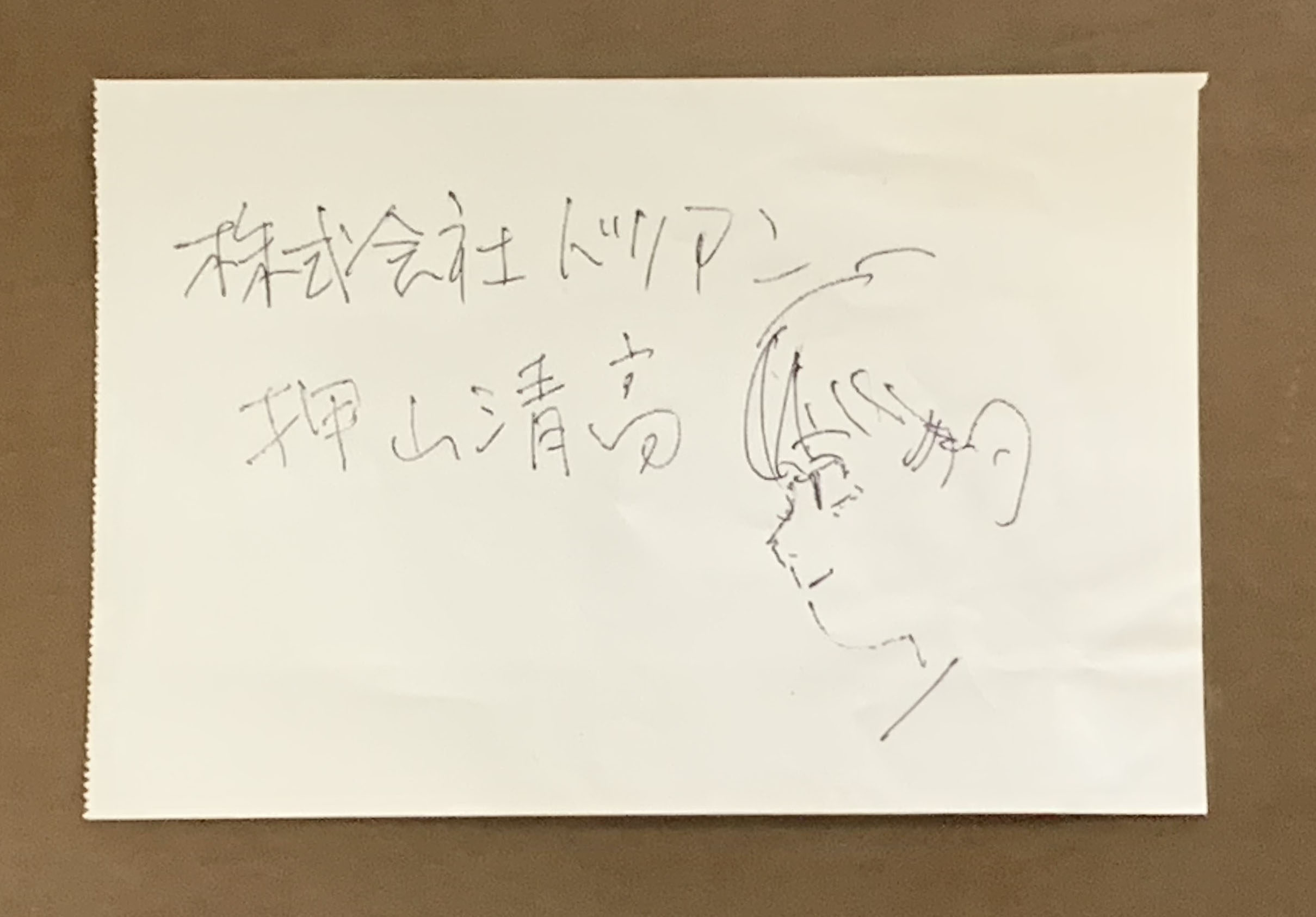

有名なアニメ監督/アニメーターの押山清高さんが来られていた。最近では「ルックバック」(2024年)の監督などをされている。名刺を渡したら、代わりにサインをいただけた。 |

|

さすが、プロは、描線が違う! |

2025年10月4日(土)

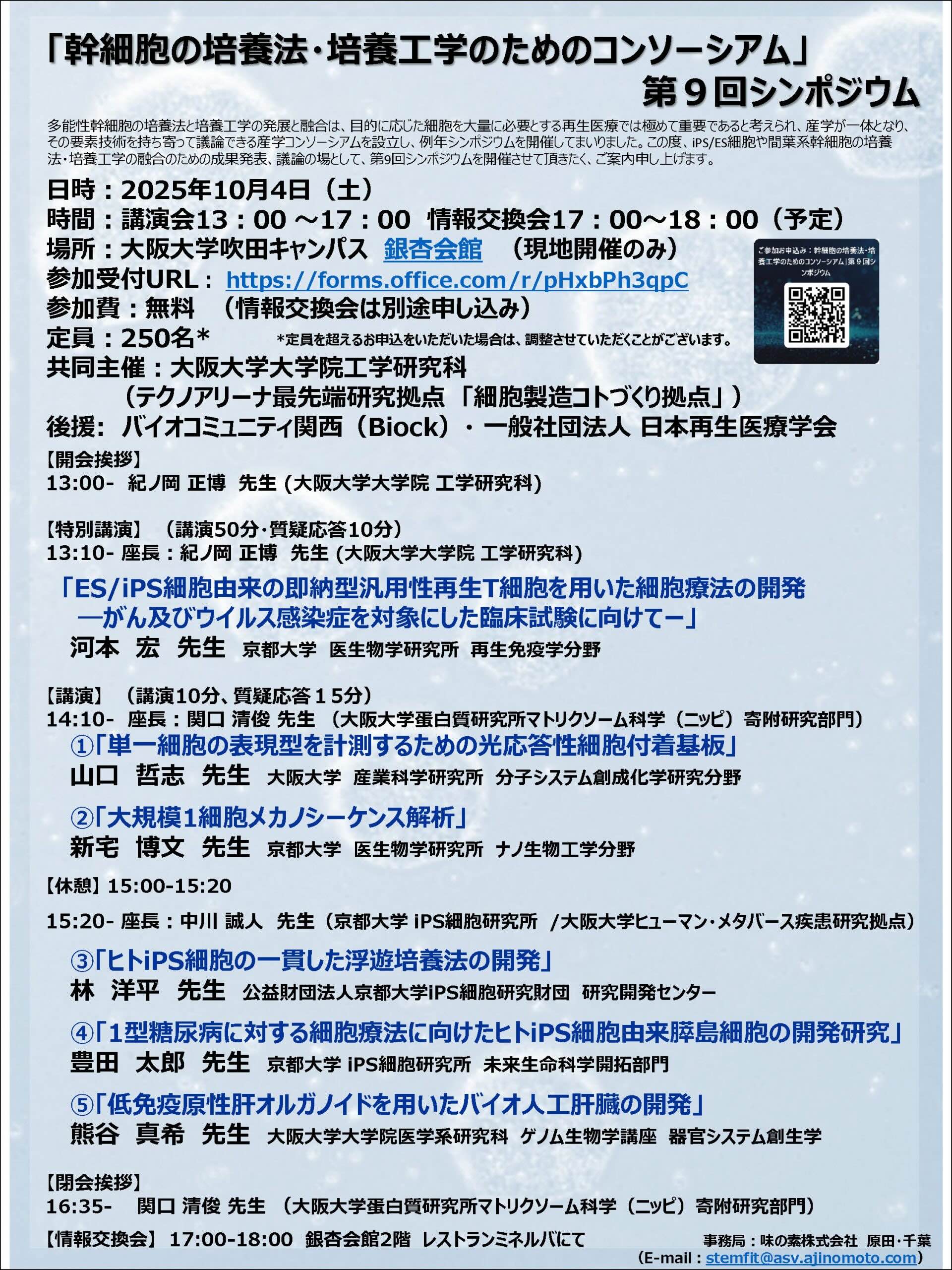

「幹細胞の培養法・培養工学のためのコンソーシアム」で講演

|

表記の会が大阪大学吹田キャンパスの銀杏会館で開催された。私は特別講演として、講演50分+質疑応答10分という十分な時間をいただけた。 |

|

銀杏会館。 |

|

立派なホールだ。 |

|

紀ノ岡正博先生による挨拶。 |

2025年10月3日(金)

リトリートでの演奏に向けて練習を開始

|

昨年のリトリートの懇親会でバンド演奏をしたが、今年もやろうという事になった。空いている部屋に楽器を持ち込んで、練習。向かって左から、石川芽依さん、(今吉研/生命M2)、 稲井早希さん (今吉研/生命M2)、髙橋くるみさん (今吉研/生命M2)、谷本佳彦先生(中台研助教)、岡田優真さん (今吉研/総人B4)、今吉格先生、後藤哲平先生(野々村研講師)。 |

2025年10月2日(木)-3日(金)

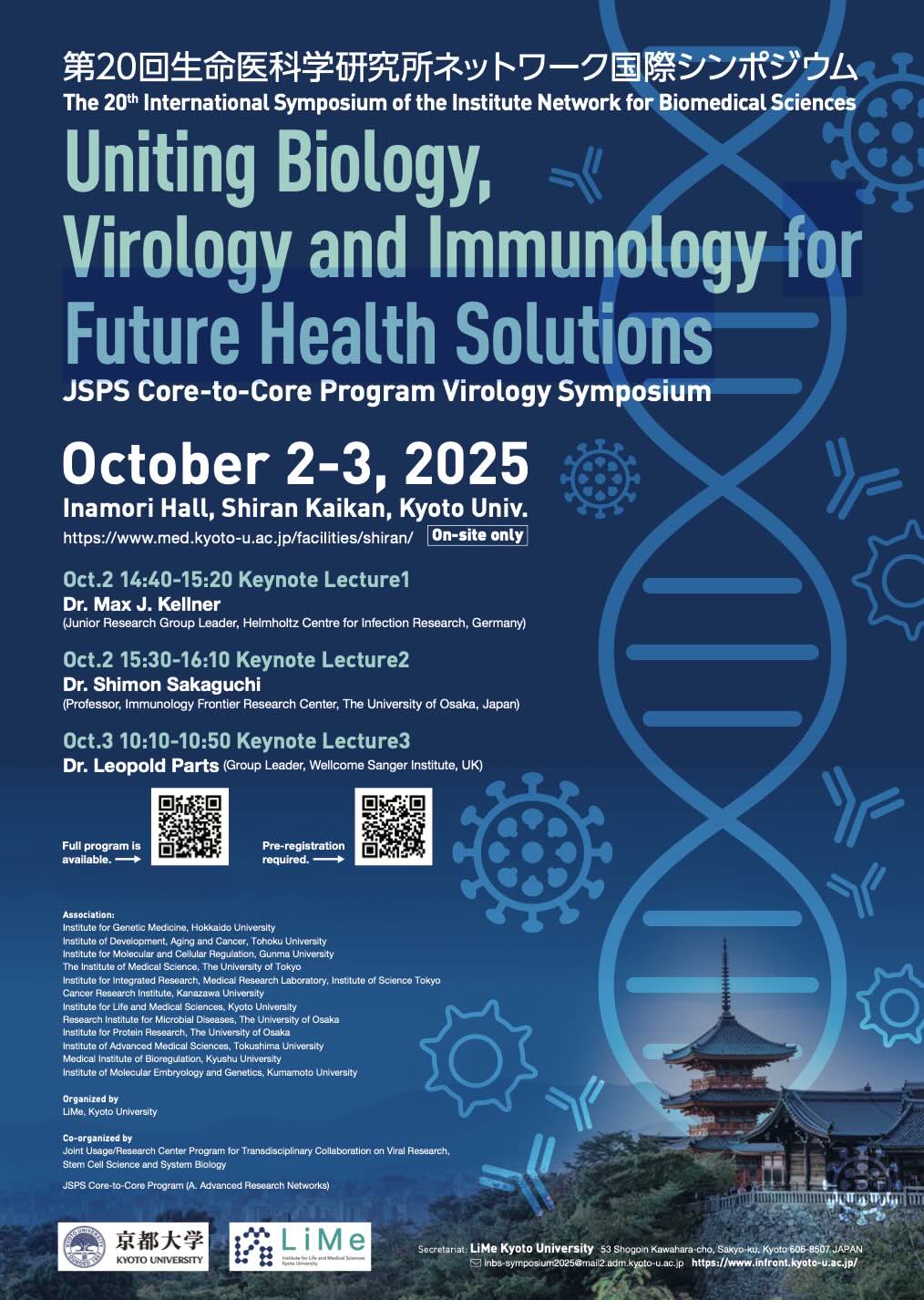

第20回生命医科学研究所ネットワーク国際シンポジウムを医生研が主催

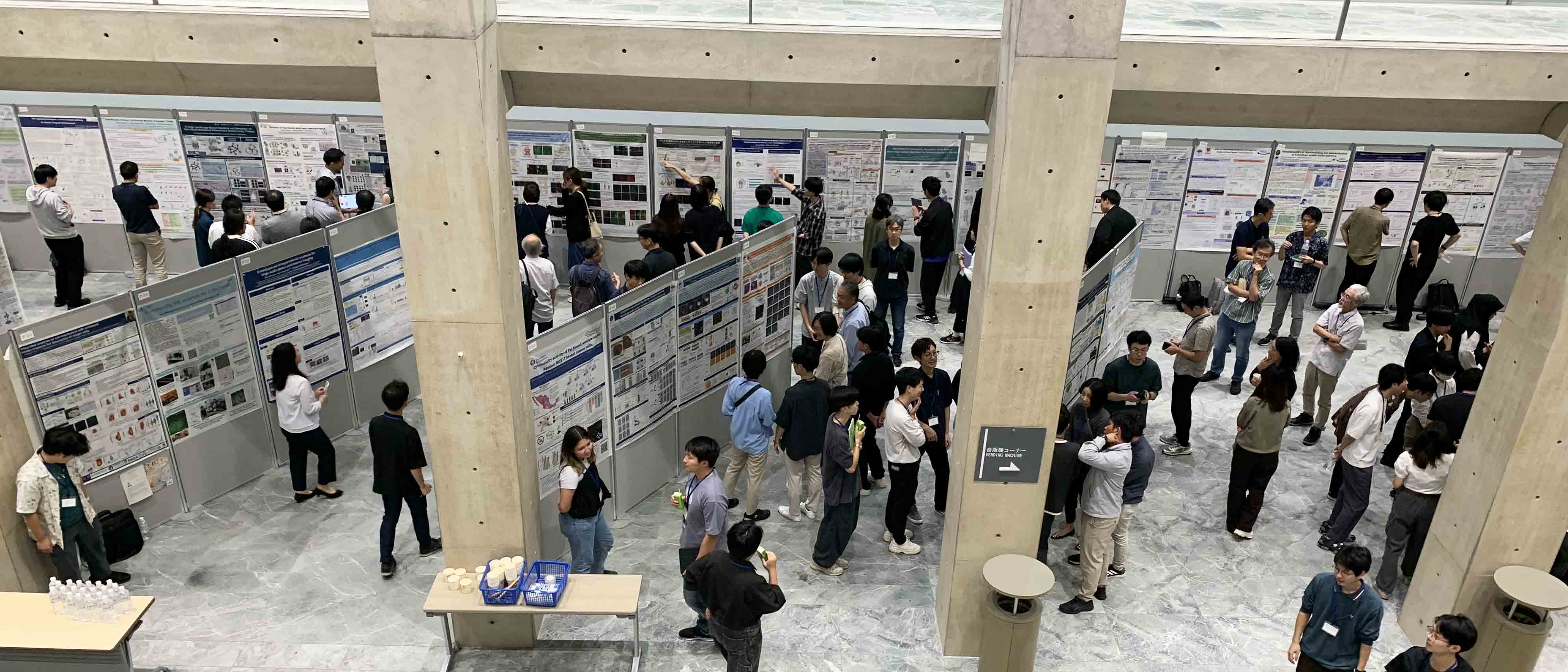

|

表記の会を医生研が主催し、芝蘭会館で開催された。 |

|

このネットワークは、現在、12の研究所が参加している(北大遺制研、東北大加齢研、群馬大生体調節研、東大医科研、東京医科歯科大難治研、金沢大がん研、京大医生研、阪大微研、阪大蛋白研、徳島大先端酵素研、九大生医研、熊本大発生研)。医生研は、統合前にウイルス研と再生研がそれぞれ別個にホストしていて、再生研がホストしたのは2013年(2013年6月27日の記事参照)。今回、医生研に順番が回ってきた。 |

|

キーノートスピーカーの一人は、坂口志文先生。ノーベル賞受賞前の、最後の講演となった。 |

|

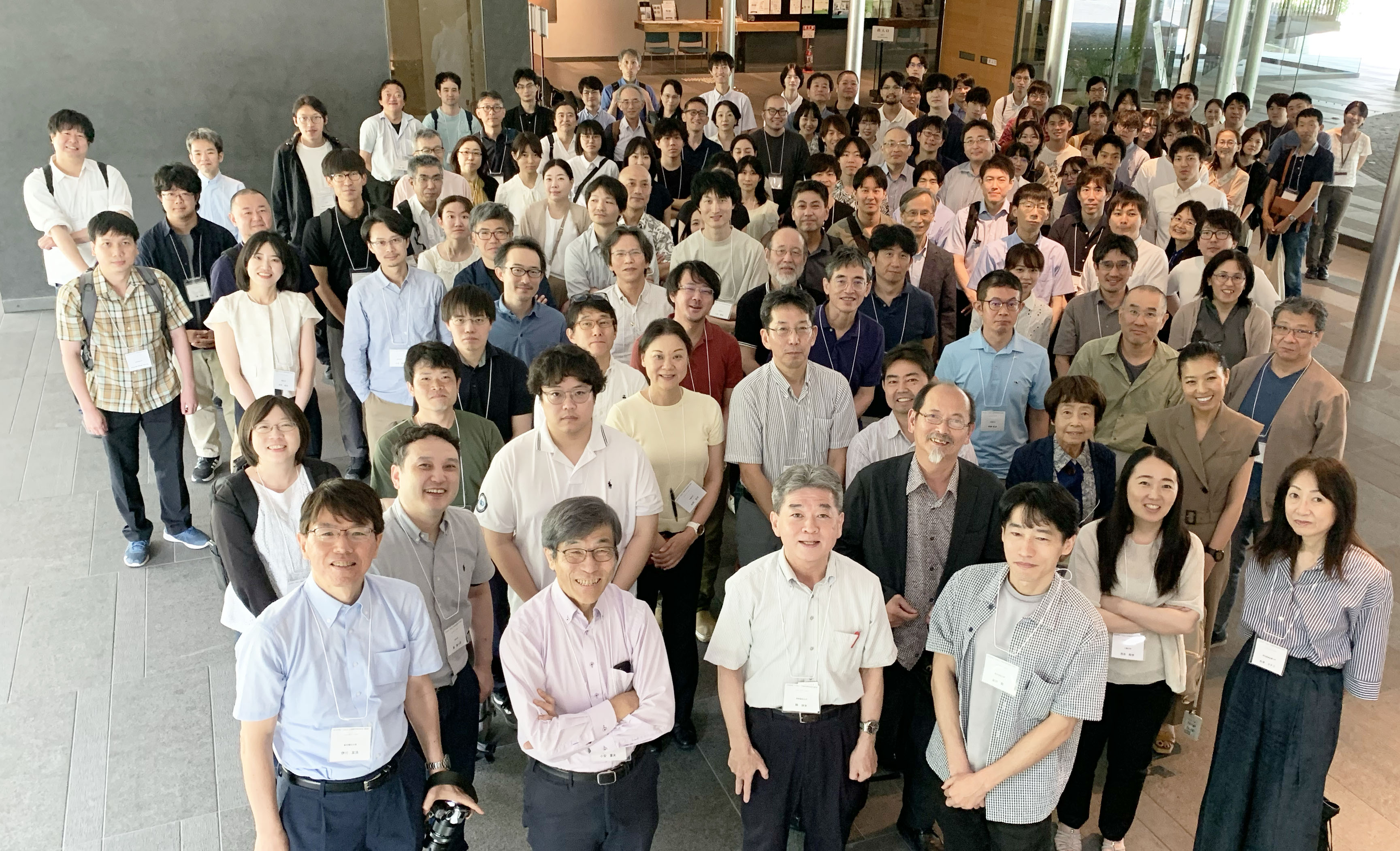

集合写真。 |

|

徳島大学の大東いずみ先生(徳島大学教授、向かって左)と、藤森さゆ美先生(同助教)。 |

|

向かって右から、鶴田真理子先生(熊本大小川峯太郎研育成助教)、丹羽仁史先生(熊本大教授)、川瀬栄八郎先生(医生研准教授)、私。 |

|

向かって右から、逸見拓矢先生(医生研橋口研特別研究員)、板原君(河本研特定研究員)、私、倉谷歩美先生(大阪大学山本雅裕研特任助教)、森俊輔先生(大阪大学荒瀬尚研助教)。 |

|

ポスター発表。 |

|

永野君のポスター発表。 |

|

向かって左から、中馬新一郎先生(医生研准教授)、竹田潤二先生(大阪大学招聘教授)、私。Cas3の話をした。 |

|

ベスト口頭発表賞とポスター賞。 |

2025年9月29日(月)-30日(火)

「4D Omics in Development & Disease」に参加

|

左記の会が熊本大学のくすのきテラスで開催された。学際ハブ(学際領域展開ハブ形成プログラム)という拠点の連携事業で、医生研は九大の生医研、熊本大の発生研と連携しており、今回は熊本大が主催している表記の国際研究会に、学際ハブの事業が共催という形を取っている。写真の奥に見えているのは、熊本大学病院。 |  |

会場。 |

|

今回の会のホストを務める熊本大学発生研の所長、中村輝先生による挨拶。 |

|

河本研からは、小林由佳特定助教が発表した。この事業の中で、人工リンパ節の組織の空間トランスクリプトーム解析を進めている。 |

|

ポスター発表。 |

|

情報交換会。 |

|

情報交換会終了後、ホテルへ帰る途中、白川を渡る。 |

|

望月淳史先生(医生研教授)、小林さんと、三人で郷土料理の店で二次会。 |

|

馬刺し。美味しかった。 |

2025年9月26日(金)ー27日(土)

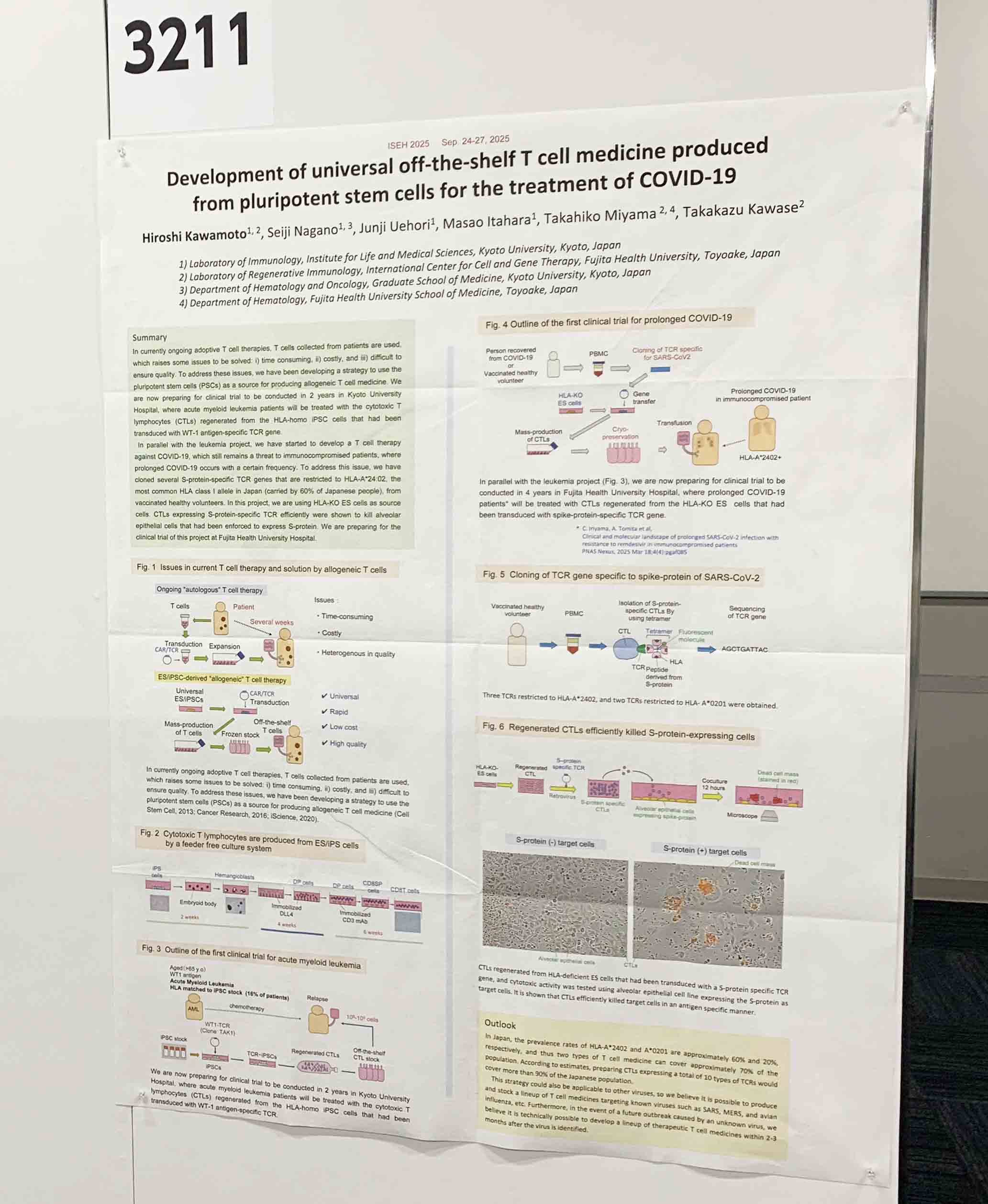

国際実験血液学会に参加

|

熊本で開催された表記の会に参加。学会は24日から27日までの4日間開催されているが、今回は用務の関係で26日(3日目)から参加。前日25日に熊本入り。左は、宿泊したホテルの近くの路面電車の辛島駅から西を望んだ写真。夕焼けがきれいだった。この学会は基礎的な血液学の研究者の集いで、世界のいろいろな場所で開催され、毎回200人くらいが参加しているとのこと。英語の名称は「International Society for Experimental Hematology (ISEH)」。 ISEH2025 HP: |

|

同じく25日入りをされた清野研一郎先生(北大遺制研)と合流。近くの居酒屋へ。 |

|

馬刺し盛り合わせ、辛子蓮根、馬肉の炒め物、明太子山芋などを食した。馬刺しはしっかりとした旨みがあって、美味しい。 |

|

学会は熊本城ホールの中の2会場で開催され、写真はメインホールであるシビックホール。 |

|

ポスター会場。 |

|

今回は久々にポスター発表。このポスターは板原君が布タイプで印刷してくれて、25日の朝に北村先生が貼ってくれた。 |

|

Ellen Rothenberg先生(Caltech)の講演。T細胞初期分化の転写調節の話。 |

|

今回の学会では、最終日のフェアウエルパーティーで、Negative Selectionが演奏する事になっている(2025年9月6日の記事参照)。この日の夜、少し離れたスタジオBeatnic 80で練習。向かって左から、満屋裕昭先生(国際医療研究センター)、大久保博志さん(Progress)、Cara Trauschtさん(ISEH事務局)、北村俊雄先生(神戸先端医療研究センター)、私、滝澤仁先生(熊本大学)、清野先生、Ellen Rothenberg先生。滝澤先生は今回の集会のローカルオーガナイザー代表。 |

|

練習後、遅い夕食。こういう時間が楽しい。 |

|

27日土曜日、お昼頃に駅前で九州産業大学のプロレス研究会が、プロレスのパフォーマンスをしていた。2019年に博多で日本がん治療学会に参加した時も、たまたま中洲で目にした(2019年10月24日の記事参照)。九州ではよくあることなのだろうか。ショーとしてよくできていて、実況中継の語りも面白い。ただ、2019年の時も書いたように、学生といえども体は十分鍛えているのであろうけど、危険な技は、見ていてヒヤヒヤする。親は見たくないであろうと思ってしまう。 ジャーマンスープレック3連発(約30秒の動画): |

|

フェアウエルパーティーでのライブの前に、控え室で待機するバンドメンバー。幸谷愛先生(大阪大微研)は昨日の練習には来れなかったが、本番ではキーボード担当で参加。 |

|

フェアウエルパーティーは、学会最終日の19時から、熊本キャッスルホテルで開催された。外国人率が高い。 |

|

パーティーで、Daniel Tenen先生(シンガポール国立大学)、岩間厚志先生(東大医科研所長)と。 |

|

木刀を使った二刀流の型のショー。型だから仕方ないかもしれないが、もう少し派手にやればいいのにと思ってしまった。 |

|

民謡と踊りのショー。生の音楽隊の演奏が迫力あった。 |

|

20時20分ごろから、Negative Selectionの出番。今回は、時間枠としては45分いただいていて、最初の依頼は「踊れる音楽を」という事だった。それで、オリジナル曲は封印して、自分達で分担して歌を入れて、60年代のロックンロールや、初期のビートルズ、ストーズの曲を演奏しようと考えた。しかしそのうち、学会関係者や、熊本に縁のある満屋先生に歌ってもらおうということになり、歌い手の希望に沿っているうちに、曲目はロックの曲を中心にシフトしていった。まずはオリジナル曲である「Openings」といういつも最初にやっている短い曲を演奏。北村先生がバンドメンバーを紹介。続いてCara Trauschtさんがエリック・クラプトンの「Layla」を歌った。今回は大久保さんは、ギターで参加。ボトルネック奏法でのソロが素晴らしかった。その後、Ellenが加わって、ビートルズの「A hard day’s night」と「Can’t buy me love」を二人でコーラス。いい感じにハモっておられた。それから、Ellenがリンダロンシュタットの「You are no good」。続いて、再びEllenとCaraでイーグルスの「Hotel California」。最後のソロの部分は私と大久保さんとのツインリードギター。やっていて、とても気持ちよかった。 |

|

引き続いて、滝澤先生がニルヴァーナの「Smell like teen spirit」を熱唱。若い人達にウケていた。この曲は4つのコード(2小節)を最初から最後まで繰り返すだけなのに、とても盛り上がれる。いい曲だ。 |

|

満屋先生が登場。一曲目はCCRの「Have you ever seen the rain?」。6年前に阿蘇シンポジウムでも演奏した曲だ(2019年7月26日の記事参照)。その後ビートルズの「Get back」と、「While my guitar gently weeps」。「Get back」のギターソロはジョン・レノンによるもので、これは大久保さんが弾いてくれた。「While my guitar gently weeps」はジョージ・ハリソンの曲であるが、ギターソロの部分はエリッククラプトンによるもので、泣きのギターの、名演とされている、これは、私が担当した。一度やってみたかったので、やっていてとても楽しかった。 |

|

アンコールで、ストーンズの「Satisfaction」。写真から、聴衆がとても盛り上がって聴いてくれているのがわかる。 |

|

ライブの終了後、メンバーで記念写真。暗い中で撮ったので、赤目現象が起こっていて、怪しい雰囲気だ。 |

|

ライブの終了後、1時間くらい、DJによるダンスタイム。日本人はあまり踊らないが、欧米人はよく踊る。滝澤先生によると、さらにこの後、20-30 人を引き連れてカラオケに行ったそうだ。 |

|

ホテルのラウンジで、満屋先生の奢りで、打ち上げ。 |

|

翌朝、ホテルをチェックアウトした後、大久保さんと熊本ラーメンの有名店桂花本店へ。 |

|

熊本ラーメンは、豚骨スープに、ニンニンを炒めたマー油が入っていること。独特の風味があって、とても美味しい。 |

|

今回のライブでは、10曲も演奏させてもらえて、とても楽しかった。バンド関係の皆様、お疲れ様でした!滝澤先生、貴重な機会をいただき、ありがとうございました! |

2025年9月25日(木)

原さんが別な部署に異動

|

医生研の事務部の総務掛長である原彰子さんが、10月1日から生命科学科に転属されることになった。統合される前のウイルス研や再生研におられたこともあって、諸事情に大変詳しく、相談相手としてとても頼りにしていた。いろいろな案件を抱えている上、もし来年度から京大が国際卓越に採択されたら、医生研も激しい改革を迫られる。もう少しいて欲しかったところだ。 |

2025年9月22日(月)

高折先生、林さんと会食

|

7月に開催された京大医学部創立125周年記念祝賀会で、高折先生と林璃菜子さん(医学部5回生)と話をしていて「ワインを飲みにいこう」という事になり(2025年7月12日の記事参照)、この日の会食という運びになった。学部学生の生の声をじっくり聞くいい機会になった。林さんは、河本研の宮﨑正輝准教授の指導で研究をしていて、昨年度は免疫学会では英語で口頭発表(2024年12月3日の記事参照)、一昨年度の免疫学会ではポスター発表をしている(2024年1月17日の記事参照)。なお一昨年度の免疫学会に参加された時の様子は裏医生研チャンネルで紹介しており(以下のリンク)、再生回数は現在2万4650回に達している。 裏医生研チャンネル第82回:学部生が学会発表⁉~京大医学部生の研究発表に密着!~: |

2025年9月22日(月)

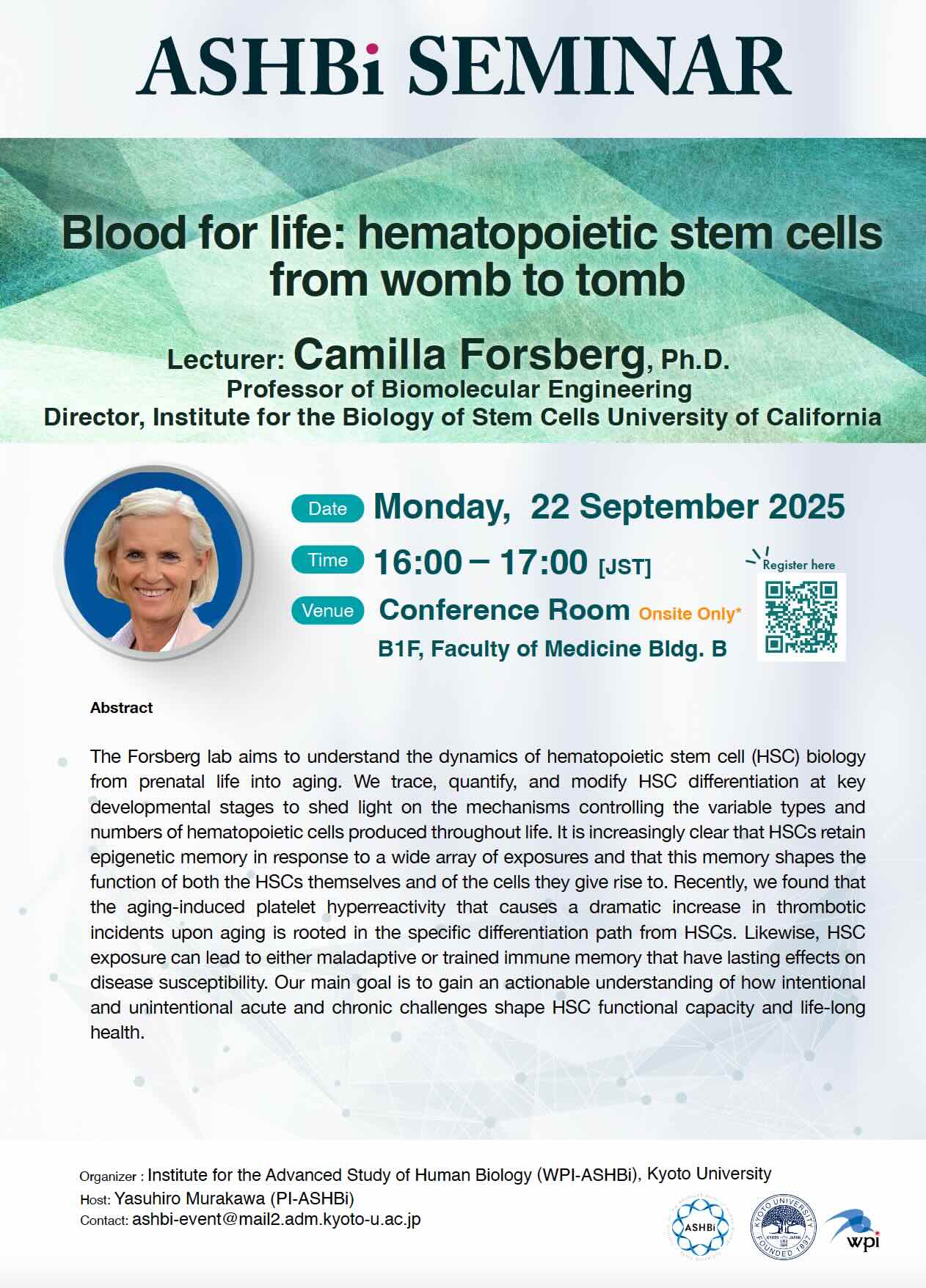

Camilla Forsbergとdiscussion

|

左記のセミナーがこの日の夕刻にASHBiで開催された。私は所用で参加できなかった。 |

|

午後の早い時間帯に、Camillaが来訪。老化に伴って造血幹細胞から直で血小板が作られる分化経路が発生するというCell論文(187:3090, 2024)の話。血栓ができやすくなるなどの病理学的な意味はありそうという話であったが、生理学的な意味(脳出血を減らすとか)について訊くと、それは不明とのことだった。長畑君が今投稿中の血液細胞の進化の話を少し披露して、進化過程と分化経路の関係についてのdiscussionをした。 |

2025年9月22日(月)

Ran Jingのセミナー

|

左記のセミナーがこの日の午前中にCiRAで開催された。 |

|

iPS細胞から血球系前駆細胞を誘導する際にポリコム因子の一つであるEZH1を抑制するとリンパ球系に分化しやすくなり、それをT細胞にまで分化誘導するとab型T細胞になりやすいという話と、低分子化合物で同じ効果を得られる分子を検索するとGa9/GLPというエピジェネティック因子を阻害すると同じ効果が得られるという話。どちらもCell Stem Cell誌に掲載。実利的ではあるが、メカニズムがよくわからなくて、ちょっとモヤモヤしたものが残った。 |

2025年9月20日(土)

北海道大学CoSTEPで講義

|

北大には科学コミュニケーションを扱う講座があり、講義は、学部や学年を超えて聴講できて、単位も取れる。CoSTEPは、Communication in Science and Technology Education and Research Programの略称で、日本語の名称は科学技術コミュニケーション教育研究部門。常勤の教員スタッフが8人くらいおられ、教育だけでなく、「サイエンスカフェ」などの、科学コミュニケーション活動の実践もされている。北大のキャンパスでは北の方に位置する「高等教育推進機構」(左の写真)の中にオフィスや教室を構えている。京都大学にもこんな組織があったらいいのに、と思った。 CoSTEPのHP: |

|

駅から上記の建物へ向かう道中で見かけた雑草。ホソバウンランという帰化植物。オオバコ科に属するらしいが、形といい、色合いといい、いい花だ。 |

|

上記の建物の中庭には、アキタブキが植えられていた。アキタブキのフキノトウは、相当大きいらしい。食べ応えがありそうだ。 |

|

CoSTEPのオフィス。案内して下さったのは、特定助教の大内田美沙紀先生。2022年夏頃までは京大のCiRAで広報を担当され、多くのサイエンスイラストを描かれていた。 大内田先生のCoSTEPでのサイト: 大内田先生のサイエンスイラストレーターとしてのサイト: |

|

今回は90分枠で講義をさせていただいた。現地での聴講は20人くらい、オンライン聴講が70-80人くらいとの事。学外者でも参加可能との話で、オンライン聴講は学外の人が多いらしい。 |

|

左は、今回の講義のタイトル。科学コミュニケーションは、科学者と市民が対等に、双方向性に話し合うという事がベースとなるが、科学者側には何をやっているかを説明する義務があるし、市民側にも監視するという義務が生じる。しかし、今回の講義の主旨は、そういう義務に縛られる事なく、楽しくやりましょう、というポイント。 |

|

少し前に、京都新聞の文化欄に、科学コミュニケーションについての、私見を載せていただいた事がある(2021年10月8日の記事参照)。今回の講義は、その中で書いた事と基本的には同じ内容。 記事: |

|

時間が十分にあったので、免疫学、がん免疫、再生医学などの自分の研究の背景ととなる話、自分の研究の話、科学コミュニケーションについての私見などの後に、30分くらい、自分が科学コミュニケーションにどう取り組んできたかを紹介した。 |

|

サイエンスイラストについてのチャート。自分のイラストはアートと説明図の間に位置すると思われる。 |

|

これまで描いてきたイラストの制作の経緯などを紹介した。今年のKTCCの抄録集用のイラスト(2025年6月21日の記事参照)、清水免疫学・神経科学振興財団のHP用のイラスト(2025年4月28日の記事参照)、免疫学会のポスター用イラスト(2024年12月9日の記事参照)、「がんゲノム医療」の表紙用のイラスト、「がん免疫ペディア」の表紙用のイラスト(2022年2月14日の記事参照)、「理論生物学概論」の表紙用のイラスト(2021年3月30日の記事参照)など。 |

|

動画制作についての話の中では、澄田先生のプチ歓迎会の写真を示した。懐かしい。この数ヶ月後、大内田先生は北大のCoSTEPに異動された。 |

|

講義終了後、記念写真。イラストや音楽の話をたっぷりとさせていただけて、それを生徒さん館が熱心に聴いてくれたので、とても楽しかった。 |

|

その後、大内田先生の案内で、北大校内を散策。気温は20度くらいで、涼しい。北大は、構内に原生林みたいな場所があったりする。左側に大きな実をつけて立っているのは、オオウバユリ。こんな植物が構内に生えているとは、素晴らしい。 |

|

この他に、オオバナノエンレイソウの群生地もあった。この季節はすでに葉がなかったが、早春には賑やかになるのであろう。 |

|

オオバナノエンレイソウのイメージは、北大のシンボルマークに使われている。左の写真はWikipediaより拝借。 |

|

左の写真は、昨年、宇奈月温泉(富山県黒部市)の遊歩道で撮ったエンレイソウ(2024年5月11日の記事参照)。本州のエンレイソウは、こんな感じで、大変地味だ。それでも、ある程度深い山に行かないと見られないので、この花を山で見かけると、ちょっと嬉しくなる。 |

|

構内にある、ローカル色の強いコンビニ、「セイコマート」。24時間営業とのこと。 |

|

お酒も置いてある。うらやましい。少し前に南西地区の構内にコンビニが設置された事があったが、土日や深夜は休みで、お酒が置いてなかった。 |

|

札幌駅を通り越して、駅の南側へ。北海道庁の旧庁舎である「赤れんが庁舎」。かっこいい。 |

|

ホテルに荷物を置いてから、会食までの間、散策を続けた。大通公園では、オータムフェストというお祭りをやっていた。 |

|

区画ごとに異なるテーマ。「食と音楽」という区画に行ってみた。 |

|

中央にテントとテーブル、椅子が設置され、周囲を屋台が取り囲むような構造。 |

|

会食までまだ時間があったので、おやつタイムを取る事に。ザンギ(唐揚げの事を北海道ではザンギと呼ぶらしい)、焼き鳥、タコの揚げ物などを肴に、ローカルなクラフトビールを楽しんだ。 |

|

ステージではジャズを演っていた。 |

|

お肉をテーマにした区画。若者が多い。オータムフェストは3週間くらい開いているようだが、夏や、クリスマスシーズンにも、同じような規模のお祭りがあるらしい。京都市もこの手のイベントを取り入れるべきだと思った。 |

|

郷土料理の区画。こんなのが近くで開催されたら、毎日でも通うであろう。 |

|

さらに南下して、狸小路へ。大きくて長いアーケード街で、飲食店が多い。 |

|

さらに南下して、すすきのへ。 |

|

ラーメン横丁。 |

|

すすきの近辺の日本酒のお店で、会食。各種地酒が飲み放題という、夢のようなお店だった。写真向かって右は、奥本素子先生(准教授/部門長)。科学コミュニケーションについて、いろいろな話ができて、楽しかった。 |

|

翌日、空港で見かけたゴールデンカムイとのコラボの、サッポロビール。お土産に何本か購入。札幌出張は、楽しかった! |

2025年9月13日(土)

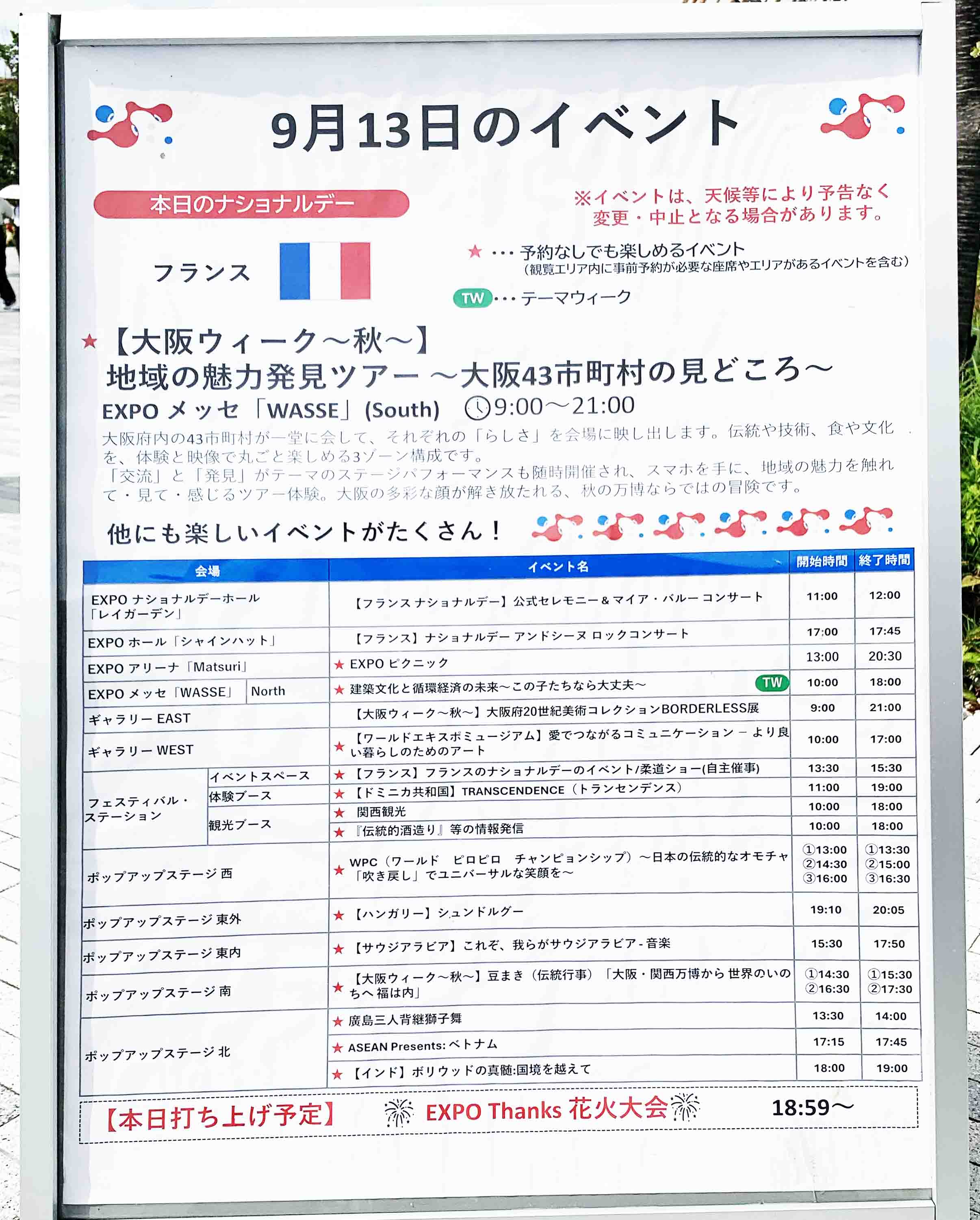

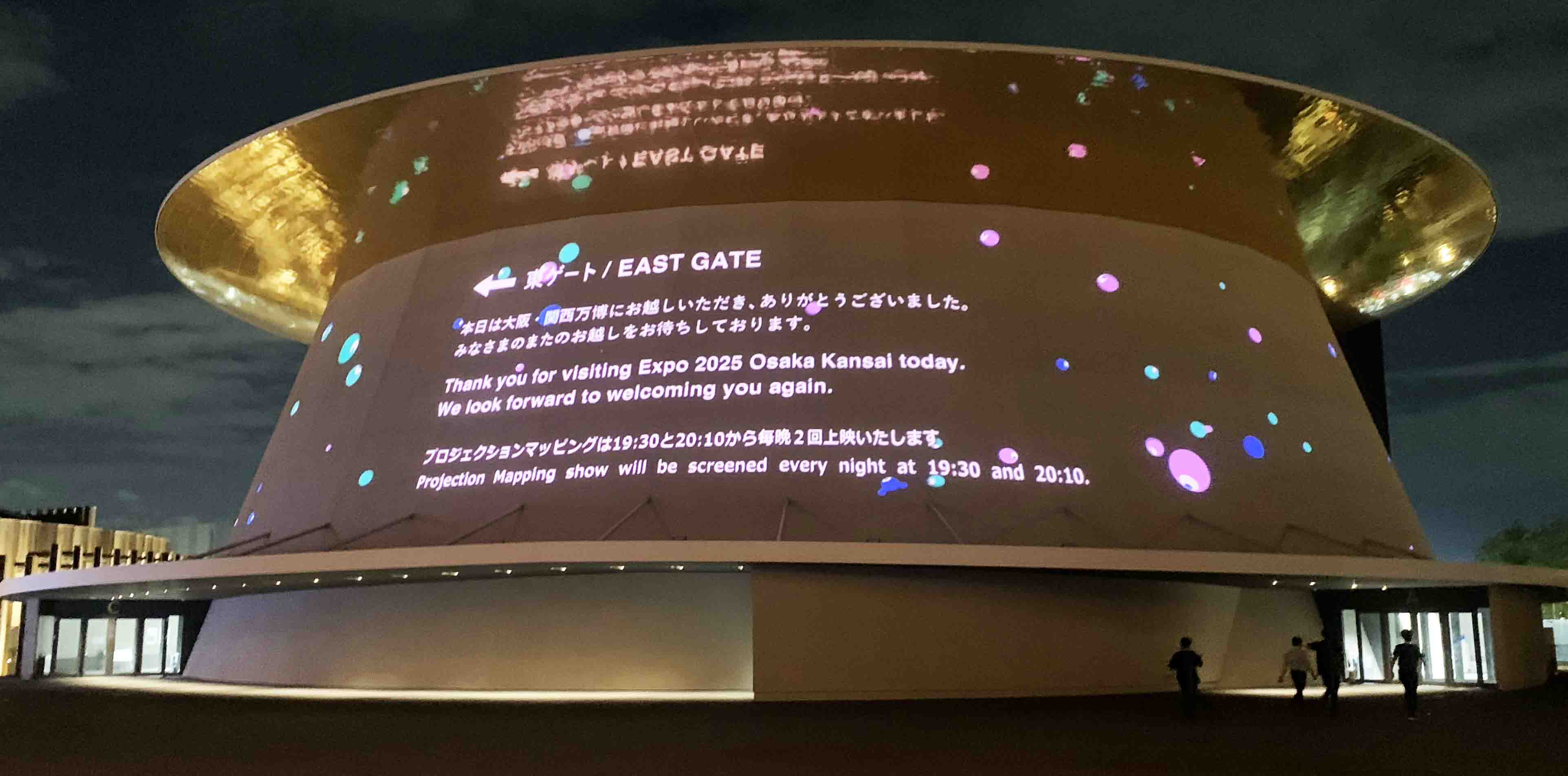

5回目の万博:22万人の入場者の中での万博

|

この日、家族と万博に行くことになった。テストラン(2025年4月6日の記事参照)、リバーセルの展示期間中の観覧(2025年6月24日、6月26日、6月30日の記事参照)を合わせて、5回目の万博。1ヶ月くらい前に予約したが、11時からの枠(東ゲート)しか取れなかった。10時くらいに来たが、すごく多くの人がすでに並んでいて、ゲートは遠い。通り雨も降って、ちょっとトホホな感じだった。なお、翌日の公式発表では、この日は最多入場者を更新。関係者を除いた一般入場者で21万8130人とのこと。これまでの最多は9月6日土曜日の20万9837人だったらしいので、それよりさらに8千人多い。この前日の金曜日は20万8163人と、平日なのに20万人越え。テストランの時は5万人弱、リバーセルの展示期間中の平日は10万人前後だった。終盤に向けて、入場者が激増している。 |

|

11時入場という枠であったが、10時半くらいには動きがあって、ゲートの個別の列には10時半過ぎには並べて、11時頃には保安検査を通って入場できた。 |

|

この日は一つも事前予約が取れなかった。入場後の当日予約も、並んでいる時や食事中に、携帯電話の画面から再三試みたが、一つも取れなかった。時々、いずれかのパビリオンの特定の時間枠に△マーク(混雑しているけど空いている)がでたり、稀に○マーク(空いている)が出たりはするが、大急ぎで登録しても、すぐに「取れませんでした」と返ってくる。そもそもすごい競争になっているのであろうが、会場内にある16台の当日登録端末機からの予約を優先しているという話もあったりする。従って、パビリオンを観たければ並ぶしかなかったが、その多くは混雑が必至だったので、この日はイベントを観てまわるのと、食べ歩きを軸にする事にした。 |

|

入場後すぐに、リングサイドマーケットプレイス東、「サイゴン屋台」のベトナム料理で早目の昼食。ココナツミルクカレー、フォー、すでにかなり汗をかいて脱水状態だったので、ビール2種。カレーはとても美味しかった。 |

|

昼食後、12時頃、コモンズAは並ばずに入れた。写真はボリビアの人形。 |

|

トンガのブース。その国の人がいると、万博感が増す。各国にブースに一人現地人を配置するのを義務にすればいいのでは、と思った。 |

|

この連休中(9月13-15日)のイベントとして、Expoメッセ会場で大阪の各市町村が「地域の魅力発見ツアー」展示をしていた。写真は「みなはれ」ゾーン。 |

|

「たべなはれ」ゾーン。 |

|

藤井寺市は鰻と地ビールを提供。 |

|

早目のおやつとして、鰻の押し寿司とクラフトビールを堪能。「美陵鰻」という養殖鰻のブランドであるらしい。 |

|

14時頃、大屋根リングの西からリング中央方面を望んだ写真。人が溢れている。 |

|

インドネシアパビリオンではよく呼び込みのショーをやっているようで、この日も賑やかにやっていた。 |

|

ドイツパビリオンでは、ダンス教室のようなイベントをやっていた。日本の「カワイイ」文化に合わせて作られたキャラらしい。ベートーベンまで可愛いキャラにしているが、ちょっと無理があるように思える。 |

|

大屋根リングの東からリング中央方面を望んだ写真。 |

|

6月24日に、ほぼ同じアングルで撮った写真。入場者10万5千人と21万8千人の差がわかる。 |

|

15時半から、屋外イベントで、サウジアラビアの音楽のライブ演奏が聴けた。 「これぞ、我らがサウジアラビア音楽」Live動画(約40秒): |

|

16時過ぎから、マーケットプレイス西の山東料理の店で早目の夕食。塩ラーメンと名物爆弾餃子。 |

|

東ゲートマーケットプレイスにお土産を買いに行ったら、混みすぎで入場不可だった。花火と夜の噴水ショーの場所と確保しようと早目にウオータープラザ(海辺)に行くことにした。途中の経路が、ごった返していた。さすが20万人。 |

|

「アオと夜の虹のパレード」は、19時10分と20時30分開始の2枠を事前予約したが、外れた。それで、枠外の席の中で、少しでも正面寄りの席を、と思って2時間前に来たら、すでに多くの人が座っていて、やや離れた場所しか取れなかった。 |

|

18時半頃の写真。この日は「Expo Thanks花火大会」という花火の打ち上げもあって、多くの人が集まっていた。 |

|

海側からの風が結構強かったので、「中止になるかも」と警告される中、19時から5分ほど花火の打ち上げが敢行された。尺玉の打ち上げもあったようで、火花がほぼ真上に来るくらいまで拡がり、すごい迫力だった。 |

|

19時10分からの「アオと夜の虹のパレード」を観てから、より正面に近いところに席を移して、20時30分からの第2回も観覧。待ち時間の間、近くのチェコパビリオンの前で売っていたチェコの缶ビール2本を購入。 |

|

2回目はより近くで観れたので、さらに迫力があった。炎が出る演出がとても良い。音楽も素晴らしい。作曲は菅野よう子とのこと。攻殻機動隊のテレビシリーズの主題歌など、アニメソングを数多く手掛けている人だ。 |

|

「夜の虹」のイメージの演出。 |

|

フィナーレ。色々な仕掛けが施してあり、見応えがある。 フィナーレの動画(約1分30秒): |

|

この日は、花火とパレードは行われたが、ドローンショーは風が強いため中止。9時頃、帰路につく。さすがにこの後、観にくる予定はないので、これが見納めかと思うと、寂しさを感じた。 |

|

シャインハット。 |

|

日本館。 |

|

フランス館。万博では、ナショナルデーと言って、今日はxx国の日、という決め事があって、それに基づいたイベントが開催される。そういう日は、該当するパビリオンは、忙しいからか、閉館することが多いらしい。この日は、フランスの日だったからか、フランス館は閉館だった。フランス館を目当てに行っただけに、閉館は、残念だった。また、この日はナショナルデー関連のイベントとしてフランス館の隣りのフェスティバル・ステーションで午後に「柔道ショー」が開催されていたが、これも満席で、入れなかった。 |

|

パナソニック館。 |

|

9時40分にゲートを出た。その後、大きな行列の中で駅に向かってゆっくり進む。 |

|

駅まで約40分かかった。駅に入ってから電車に乗るまでは早かった。22万人弱の入場者でパンパンだった万博であったが、食事にはありつけたし、夜のイベントも観れたので、結構楽しめた。 |

2025年9月12日(金)

日立製作所/日立ハイテクとの共同研究

|

日立-京大-リバーセルの三者共同研究では、3年前から自動培養装置(iACE2)を使って多能性幹細胞からT細胞を作ることを目指した開発研究を進めている。この日は、今年度の研究のキックオフ会議が開かれた。 |  |

会議後の会食。前回、前々回も京都駅近くの「弘」で催されたが、今回も京都駅近くの弘で、前回とは違って八条口側の店舗。 |

|

もう一つのテーブル。 |

2025年9月11日(木)

嘉島君来訪

|

留学中の嘉島君(2025年1月24日の記事参照)が京都で開催された泌尿器科系の学会に参加する際に、ラボに顔を出してくれた。彼はWT1抗原を標的にして再生T細胞を用いた腎癌の治療の開発研究にたずさわった(iScienc, 2020)が、その戦略は今もリバーセルで臨床試験に向けて開発を続けている。 |

2025年9月8日(月)

皆既月食

|

この日の午前2時頃から4時頃まで、京都でも皆既月食が観られた。3年前の皆既月食(2022年11月8日の記事参照)、4年前の部分月食(2021年11月19日の記事参照)の時は早い時間帯だったのでしっかりと観てスマホで写真を撮ったが、今回は深夜であったので、私は見そこねてしまった。一方で、秘書の宮武さんはちゃんと起きて、観たとの事。左は、その時の写真。赤い月が、妖しく、美しい。 |

|

ついでに、前回の2022年の月食の時の写真を載せておく。娘(当時大学で写真部に所属)がちゃんとしたカメラで撮った写真。 |

2025年9月6日(土)

国際実験血液学会のフェアウェルパーティーでの演奏に向けて練習

|

本年9月24日から27日まで熊本で開催される国際実験血液学会では、最終日の学術プログラムが終了後に、フェアウェルパーティーが開催される。そのパーティーでネガティブセレクションが演奏することになった。持ち時間が45分なので、今回はビートルズ、ストーンズ、イーグルス、クラプトンなどのロックの名曲を10曲くらい用意している。この日、清野研一郎先生(北大遺制研)と医生研で研究打ち合わせをした後、四条大宮のスタジオ246で他のメンバーと合流。今回のライブでは4人がシンガーとして登場する予定であるが、そのうちのお一人である満屋裕明先生(国立国際医療研究センター研究所長)が練習に参加された。写真向かって左から、幸谷愛先生(大阪大微研)、大久保博志さん(Progress)、清野先生、満屋先生、北村俊雄先生(神戸先端医療研究センターセンター長)、私。いい練習ができて、楽しかった。 |

|

練習終了後、近くの串八がまだやっていたので、串八で遅い夕食。百万遍の串八の系列店。百万遍の串八には学生時代には何度も行ったが、それ以後ご無沙汰だったので、久々の串八であった。串5本セット(700円)/各自を基本に、もつ煮込み、タコカルパッチョ、水茄子サラダ、唐揚げ、キンパ、おにぎりなどを食したが、どれもとても美味しかった。幸谷先生も「串八ってこんなに美味しかった?」と絶賛。皆が、かなり空腹だった事もあるのかもしれない。その上に、ビールやお酒もかなり飲んだが、驚いた事に、それで一人3000円もかからなかった。美味しくて、安い。素晴らしいコスパだ。 |

|

翌日、医生研で、朝から研究打ち合わせ。清野先生が帰られた後、北村先生、幸谷先生と医生研の近くのトンカツの店(カツ丼玄)で遅い昼食。私と幸谷先生は、この日も串カツ5本セットを食した。ここも美味しかった。 |

2025年9月2日(火)

前川さんがマイコースで河本研に参入

|

昨日から、前川万侑子さん(京大医学部4回生)がマイコースで河本研に参加。少し前に書いたが、洛北高校の後輩でもある(2025年5月26日の記事参照)。ウイルス特異的T細胞の再生と機能評価などについて、主に上堀君の指導の下に、2ヶ月ほど研修される予定。 |

|

くうかいの新メニュー、ムール貝の酒蒸し。日本のイガイとは違って、かなり大きい。東北地方で養殖されたものとの事。とても美味しい。汁も、スープとして美味しく飲める。 |

2025年9月1日(月)

友田先生来訪

|

東京科学大学医学部の発生発達病態学分野(小児科)の大学院生である友田昂宏先生が研究室に来られた。ウイルス特異的T細胞を使った治療法の開発をされている。対象疾患は、造血幹細胞移植後に潜伏していたウイルスが再活性化した症例。河本研も藤田医大でウイルス感染症に対する細胞療法の開発を進めているので、この日は情報交換のdiscussion。友田先生が開発しているのは第三者(健常人)由来のT細胞を使う方法で、一方我々はES/iPS細胞を材料にしているという。材料として使う細胞は異なるが、基本的には共通している部分が多い。友田先生らの戦略は臨床試験直前まで至っており、T細胞の拡大培養や凍結保存法などについて、学ぶ事が多く、有意義だった。 |

|

近くの「くうかい」で会食。いろいろな話ができて、楽しかった。 |

2025年8月28日(木)

サルスベリの花

|

教授室から見えるサルスベリ。幹がツルツルなので猿が滑って落ちることからサルスベリと名付けられている。サルスベリは普通はそれほど大きくならないが、この個体は左右を挟まれている為か上に伸びて、大きな樹になっている。今年もいい感じで花を咲かせた。 |

2025年8月25日(月)ー28日(木)

免疫学会サマースクールに参加

|

今年のサマースクールは米子で開催された。 |

|

私は講師の一番手で、13時10分からの予定であった。この日に朝早くタクシーで最寄りの駅に行ったとしても、電車ではその時間には間に合わない。車で米子まで行ったら、間に合うかもしれないが、ゴルフをした次の日に、早朝に起きて、寝不足で7-8時間走るのは、危険だ。そこで、京都までは車で帰って、京都から電車で行く、という方法を取る事にした。左の写真は早朝のリゾートホテル蓼科。 |

|

8時頃に医生研に着いて、8時半に医生研を出れば、9時発の新幹線に乗れる。蓼科高原から医生研までは、ナビの予想では4時間半ぐらいかかるとのこと。大事をとって、3時過ぎに出発。ナビの予想到着時刻は7時39分だった。結果的には、余裕を持って到着できた。早朝の中央高速は、がら空きで、走っていて気持ちが良かった。 |

|

9時2分京都発ののぞみ号で10時5分岡山着、10時13分岡山発の特急やくもで12時25分米子着。会場は、駅から歩いて5分くらいの米子コンベンションセンター。 |

|

左は、現在の教育推進委員会の委員で、この委員はサマースクールのオーガナイザーを務める事になっている。今回のオーガナイザー代表は、常世田好司先生(鳥取大学)。 |

|

会場。 |

|

現免疫学会理事長である竹田潔先生(大阪大学)による挨拶。私はこの後、イントロ講義5コマの、最初を担当した。 |

|

初日の夕刻、ポスターセッション。25演題が出されていた。 |

|

河本研からは、今年は日高さんと板原君が参加。二人ともポスター発表をした。 |

|

初日の夕食は、米子名物が供された。どれもがとても美味しく、またそれぞれについて人数分が用意されており、ボリューム感に溢れていた。 |

|

地酒が用意されているのも、ありがたかった。 |

|

食事をとりつつ、そのままフリーディスカションへ。写っている若い人達は、とても元気な人達だった。向かって左から、奥田琉菜さん(九大生命科学3年)、中川智香子さん(東大薬学M1年)、長田羽未さん(鳥取大生命科学3年)、茂呂和世先生(大阪大学教授)、私。 |

|

その元気さに巻き込まれて、フリーディスカッションタイム終了後、23時頃から、カラオケに行くことに。こういう時に、地元民(この場合長田さん)がいたので、速やかに移動できた。参入した男子は、左から山田卓郎さん(九大生命科学M1)、岩本知直さん(九大生命科学M1)、嘉亨真(よしみとおま)さん(九大生命科学M2)、武信翔さん(九大生医研M1)。1時頃、解散。 |

|

二日目、お昼に集合写真。 |

|

夕方から、バスで遠足。途中の道から見えた大山。山容が美しい。 |

|

大山のすぐ近くの牧場でしばらく停車。大山を間近で、じっくりと観ることができた。 |

|

山頂付近のアップ。良い。 |

|

その後、少し裾野を下ったところの、ビアホフガンバリウスというビアホールで、夕食。 |

|

カウンターから、効率よく生ビールが供される。 |

|

一杯目はデフォルトでピルスナーであったが、二杯目からは選べた。この日は、あれこれと、計6杯頂いた。料理も美味しかった。 |

|

店から望んだ日没。 |

|

鏑木啓介さん(横浜市大外科)と。 |

|

この日は、若い人達と沢山話をした。向かって左から、宮津美里有さん(東京科学大D2)、森わかなさん(鳥取大生命科学2年)、田辺こころさん(鳥取大生命科学2年)と。 |

|

塚崎礼子さん(東大薬学D2)と。堀昌平先生の研究室で、Tregの抗原特異的な抑制のメカニズム解明に取り組んでおられる。 |

|

西野凌平さん(筑波大膠原病M2)と。自己免疫疾患を代謝という切り口で攻めようとされている。 |

|

尾花柊(しゅう)さん(東京理科大薬学D2)と。シート状の人工的なリンパ組織を移植してリンパ浮腫を治す、免疫を活性化するなどの面白い研究をされている。河本研で渡邊先生や小林先生が開発してきた人工リンパ節と通じるところがあるように思われ、興味深かった。 |

|

久保文乃さん(鳥取大生命科学1年)、栗本美聡さん(鳥取大生命科学1年)と。 |

|

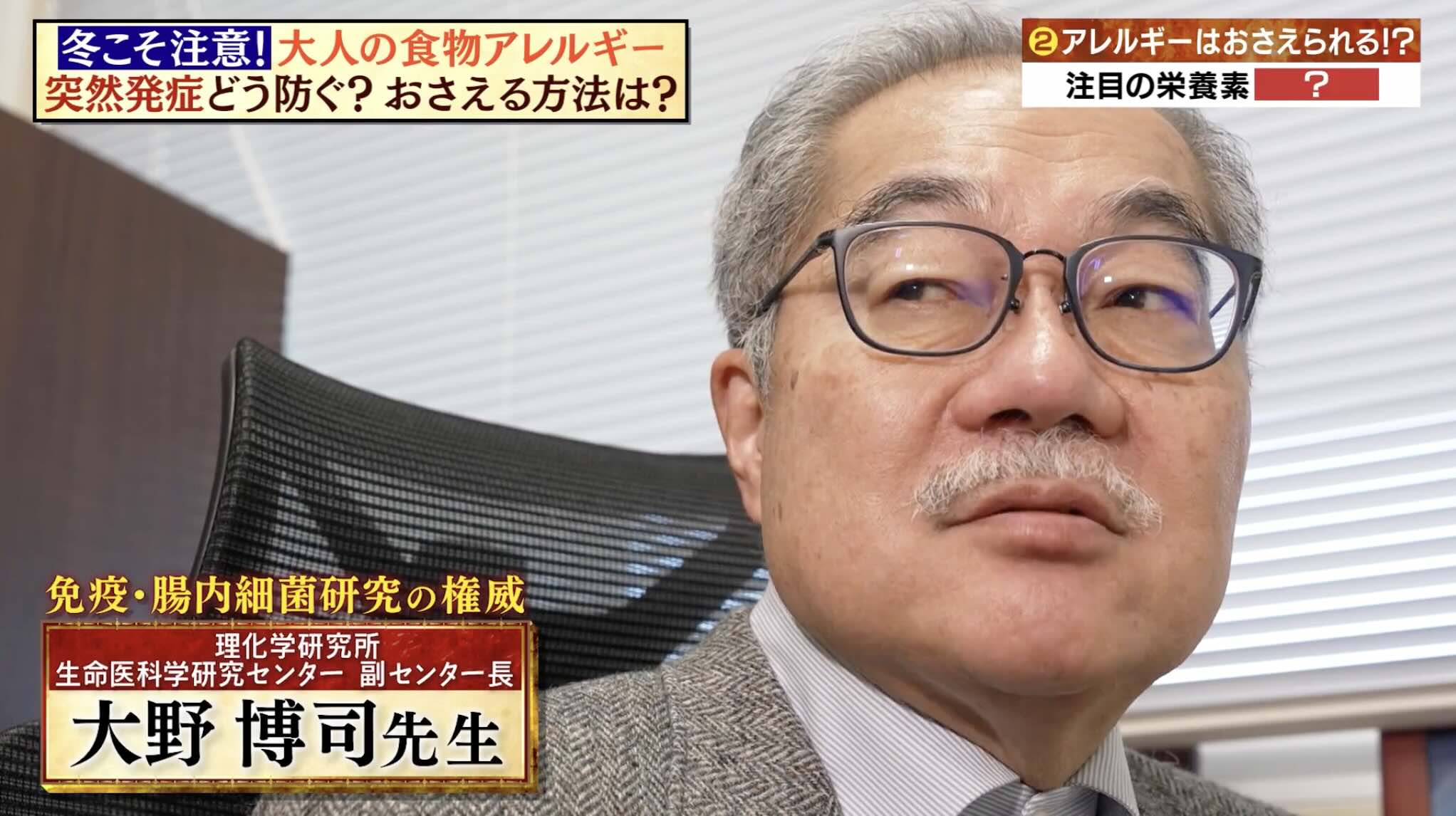

カウンターの前に群がっていた人達と。大野博司先生(理研IMS、私の向かって右隣)は、この時点でかなり飲んでおられた。 |

|

3日目の昼食は、各自食券を持参し、指定された3店の中で好きな店に行くという仕組みだった。私は、地元の黒毛和牛が食べられそうということで、焼肉屋を選んだ。たまたま居合わせた人達と、同じテーブルを囲んだ。向かって左から、菊池理先生(京大がんセンター准教授)、永野嵯乃さん(スタッフ:常世田研院生)、出原暁帆さん(スタッフ:常世田研院生)。菊池先生は腫瘍内科医で、すでに准教授であるが、免疫を勉強し直したくて、参加されているとの事だ。 |

|

夕食時、加覧(がらん)浩太郎さんと。府立医大卒で、駒込病院で血液内科医をしているとの事。話によると、うちの長男は一時期水泳部に入っていたのであるが、その時の先輩であるらしい。血液内科医であるが、免疫にも興味を持っているとの事だった。 |

|

この日、弁当とは別に供された郷土料理。炊き込みご飯を油揚げで包んだような料理。美味しかった。 |

|

この日、缶ビールとは別に供されたクラフトビール。どちらも美味しかった。 |

|

3日目の夕食時は、お弁当を食べながら、「恒例の免疫学者を囲む夕べ」。1時間経ったところで、席替えをして次の1時間。写真は、後半の組。向かって左から謝ウェイジェさん(北大D3)、永野嵯乃さん(スタッフ:常世田研院生)、私、安田和真さん(京大CiRA-D2)、大西拓人さん(日大生物資源D2)、塚崎礼子さん(東大薬学D2)、遠藤凛さん(横浜市大生命医科学D1)、工藤友喜さん(北大免疫代謝内科研究員)。 免疫学会のサマースクールは、いつもそうであるが、今回も多くの講師の人達の話が聞けて知識がアップデートできたのと、若い人達と沢山話ができて、とても有意義だった。 |

2025年8月24日(日)

蓼科で北村先生主宰のゴルフ合宿

|

毎年、夏に北村俊雄先生(神戸先端医療センター)の主宰で、ゴルフ合宿が催されている(2024年7月21日の記事参照)。今年は蓼科。24日の朝10時頃からラウンドということで、関東からの人達は当日朝から来られるらしいが、私は蓼科には前日入り。今回は自分の車で行った。写真は18時10分頃、諏訪湖サービスエリアから望んだ諏訪湖。 |

|

雲の部分のアップ。積乱雲はかっこいい。 |

|

18時30分に上諏訪駅で清野先生をピックアップし、途中のスーパーで夕食を買い出ししてから、「三井の森ゴルファーズロッジ」に20時頃到着。24日にラウンドする「フォレストカントリー三井の森」のすぐ近くだ。 |

|

清野研一郎先生(北大)がこのロッジにツインのシングルユースで予約されていたので、そこに合流させてもらう事にした。ほっこりとくつろいで、部屋で夕食。 |

|

清野先生も酒飲みなので、スーパーではお酒に合いそうな惣菜類を中心に購入。 |

|

清野先生が持ってきてくれた食品。このロッジにはレストランはないが、共有スペースに電子レンジがあり、そこで温めたサトウのごはんに、ツブ貝の炒め物をぶっかけて食べたら、とても美味しかった。 |

|

翌朝、ロッジの窓からの景色。 |

|

朝8時頃にフォレストカントリー三井の森のクラブハウスにチェックインして、その後優雅に朝食。私はシラス丼と、ビール。朝酒は、よい。 |

|

この日の参加者で、ラウンド前に記念写真。 |

|

八ヶ岳連峰を借景にしたコース。素晴らしい。私は火山が好きなので、雄大な山容に見惚れてしまう。 |

|

昼食。第1グループ。向かって左から中西真先生(東大医科研)、田中ゆり子先生(東邦大学)、杉山諒先生(国立精神・神経医療研究センター病院)、清野先生。杉山先生は元東大ゴルフ部の部長とのこと。この組では、杉山先生と中西先生は、80台でまわられていた。 |

|

第2グループ。向かって右から、伊川友活先生(東京理科大)、北村先生。 |

|

第3グループ。向かって左から、真下知士先生(東大医科研)、岩間厚志先生(東大医科研)、梶川益紀社長(リバーセル)。 |

|

夜はコースからは少し離れたリゾートホテル蓼科に宿泊。夕食はビュッフェ形式。美味しかった。 |

|

夕食時から、佐々木彩先生(昭和大学医学部の大学院生、外科医、写真向かって右から4人目)が参加された。この日のラウンドは、一応「コンペ」という事になっていた。各自のハンデの数字は、隠して選ばれた6つのホールでの成績を元に算出されるという方式。たまたまそのホールで大叩きをしたら、ハンデの数字が増えて、下手な人でも優勝できるチャンスがあるという事になる。いい仕組みだ。この仕組みのおかげで私は真ん中くらいの順位だった。4つのショートホールではニアピン賞が競われ、私は一つ獲得することができた。まず最初の組で、ティーショットが一番カップに近かった人が、名前を書いた旗をその地点に立てておき、次の組の誰かがそれより近かったら、旗を立てる場所と名前を更新するという方式。夕食をいただきながら、各賞が発表され、北村先生が賞品を手渡された。ニアピン賞は、高そうなCallawayのゴルフボール3個セットだった。 |

|

岩間先生は、この4月から医科研の所長をされている。二人で「所長会談」を行い、附置研の今後の在り方について、熱い議論を交わした(と思う)。 |

|

食後は、恒例の部屋飲み。これが合宿の大きな楽しみになっている。 |

2025年8月22日(金)

徳田先生御一同、来訪

|

この日、徳田信子先生(獨協医大解剖学教授)が、その弟君である徳田和央先生(山口県立大教授)、和央先生のお嬢様達と一緒に京大に見学に来られるという話になり、せっかく京都に来られるのであれば、時間が許す限り車で行けそうなところを案内しようと思った。朝9時に京都駅の近くのホテルで御一同をピックアップし、まず比叡山ドライブウェイで山頂のガーデンミュージアムの駐車場へ。写真は10:02。 |

|

この日のドライブコース。 |

|

ミュージアムには入らず、延暦寺を拝観。大講堂の脇にある鐘は、100円/回のお布施で、つくことができる。向かって左が貴美さん、右が千夏さん。10:20。この後、根本中堂を拝観し、不滅の法灯を拝んだ。 |

|

その後、土産物を少し物色してから、11時頃、延暦寺を後にして、奥比叡ドライブウェイを通って琵琶湖側に降りた。さらに北上して、琵琶湖大橋を渡ってから、琵琶湖の東岸を南下し、琵琶湖博物館へ。写真は琵琶湖の東岸を南下している途中。徳田信子先生が車中から撮られたビデオからキャプチャー。11:40。車窓の前方よりに頂(いただき)が見えているのは、先ほどまで居た比叡山。今回の報告記事の中の何枚かの写真は、徳田先生から頂いたものだ。 |

|

博物館到着後、空いているうちにと、まずレストランに入り、近江牛を使った肉うどんを食した。12:00。 |

|

琵琶湖博物館の売りは、日本最大級の「淡水魚」水族館があること。チョウザメの大きさには圧倒される。顔つきはサメに似ているが、チョウザメは軟骨魚類ではなく、硬骨魚類であって、サメの仲間ではない。12:28。 |

|

ビワコオオナマズ。大きな個体は、120cm、20kgに達するらしい。 |

|

カイツブリが水中を泳ぐ様子を観ることができた。写真は少しわかりにくいが、右下が頭側で、カエルのように足を開閉させて進む。とてもかわいい。水生昆虫などを食べているとの事だ。 カイツブリが水中を泳ぐ様子の動画(約12秒): |

|

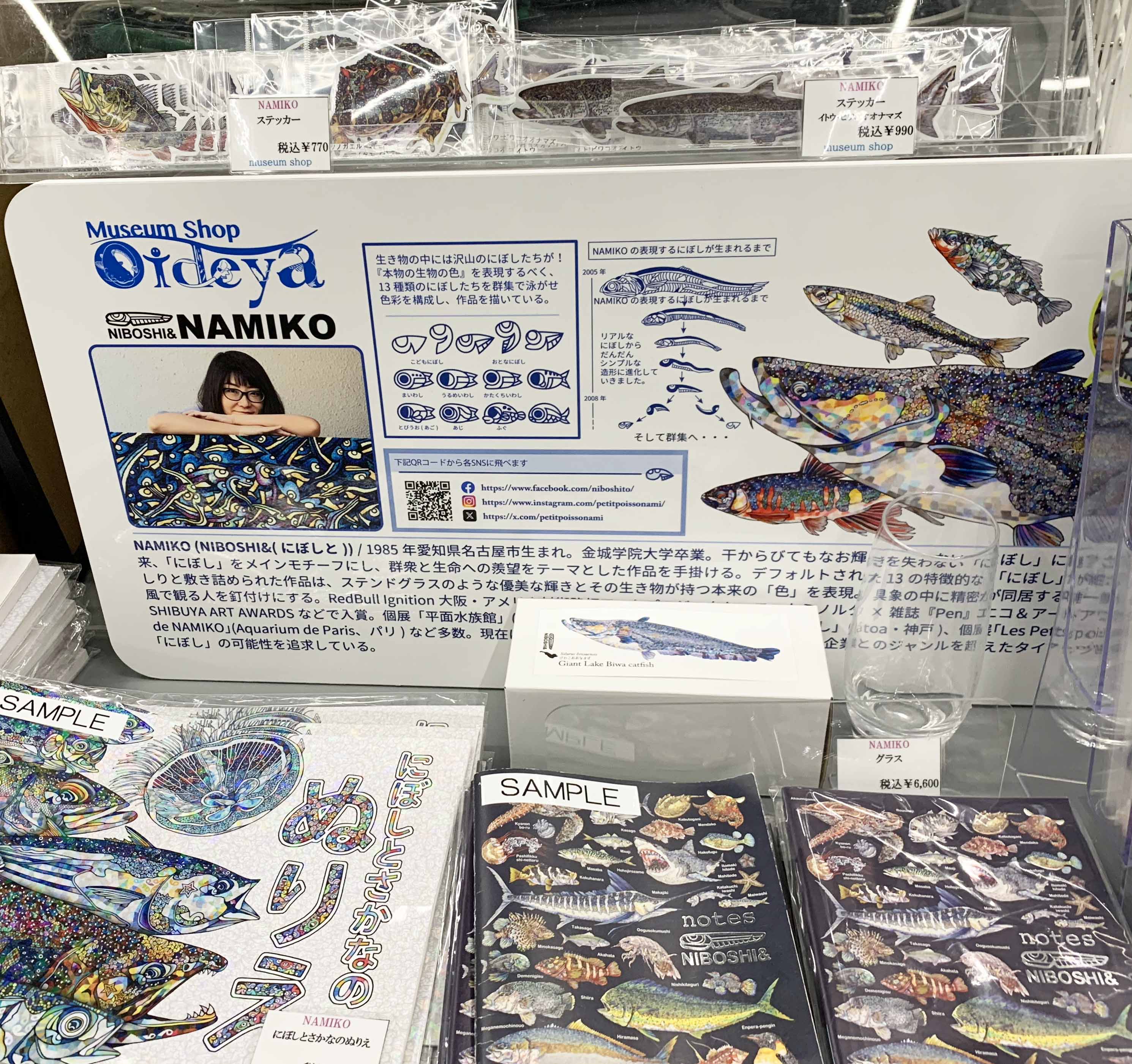

ミュージアムショップで、とてもきれいなイラストを見かけた。NAMIKOという人の作品らしい。 NAMIKOさんの作品を紹介しているサイト: |

|

博物館を13:20頃に出発し、南下して、近江大橋を渡り、浜大津を通って、京大に戻った。写真は14:22。 |

|

1時間半ほど講義と質疑応答をして、その後研究所をざっと見学。17時頃には、京都駅八条口に送り届けた。姪御様達には、とても楽しんでいただけたようだった。 |

2025年8月21日(木)

川床

|

この日、ラボのスタッフと川床で夕食。雲がきれいだった。ただ、お盆の頃一旦落ち着いていた暑さが、ぶり返しており、日没後も30度以上あった。とはいえ、いい感じに風が吹いていたので、何とか納涼感はあった。 |

2025年8月21日(木)

木戸君、来訪。

|

この日、木戸智仁君(奈良女子大学附属中学校2年)が、お母様と共に来訪。小学三年生の時に私が出ていたNHK高校基礎(生物)を見て、免疫学に興味を持ったとの話。免疫学についての講義の中で、脱線話の中で生き物の名前当てクイズをしたところ、全ての名前(クリオネ、オタマボヤ、テズルモズル、ユメナマコ)を知っていて、驚いた。 |  |

2年前にゼスト御池で開催された京都大学の一般向け広報イベント、アカデミックデイ(2023年9月24日の記事参照)にも来てくれていた。私はこの日は裏医生研チャンネル用の収録もしていたので、メタ爺に扮している。 |

2025年8月20日(水)

中馬先生、梶川社長と打ち合わせ

|

この日、今後の研究の進め方について、リバーセルの梶川社長も交えて、打ち合わせを行なった。その後、「くうかい」で、プチ壮行会。 |

2025年8月19日(火)

一瀬君のセミナー

|

一瀬大志君は、河本研で学位を取った後、松田道行研に移り、その後、5年前からNIHのRonald Germainのラボに留学(2020年6月17日の記事参照)。トランプのせいでラボの予算が削られ、帰国となり、現在は石井優先生(大阪大学)のラボで助教を務めているとの話。 |

|

この日は、CCIIでセミナーがあり、留学中の研究内容についての話を聴けた。 |

|

組織における40種類の遺伝子発現を3D画像として観察できるという技法(Ce-3D-IBEX)を用いて、肺の中に新しい免疫組織を見出したという話。画像がとてもきれいで、見応えがあった。一瀬君はこの他にも重要な成果をあげていて、最近、筆頭著者論文がScience誌にアクセプトされたとのこと。ウイルス感染に伴う肺の炎症の増悪のメカニズムの話であるらしい。 |

|

今回のホストはSidonia Fagarasan先生(理研IMS、CCII)。相変わらずお元気そうだった。 |

2025年8月18日(月)

夕焼け雲と虹

|

通り雨が上がった後、教授室の窓から、虹が見られた。 |

2025年8月18日(月)

MMP Eveセミナー

|

少し前からASHBiの李聖林先生とファイザーの三好聡氏らが中心となって、「数学x医学x薬学」という切り口でのセミナーの企画を進められていて、「医学」からは、私と、椛島健治先生(皮膚科)、柳田素子先生(腎臓内科)がアドバイザーとして参画している。第一回は今年の12月に開催する方向で進んでいるようであるが、この日は、そのキックオフ会という事で、表記のセミナーが開催となった。 MMPセミナーHP: MMPセミナーの案内: |

|

今回の講師はDr. Saroja Ramanujan。薬物動態の数理生物学的アプローチの話なので、自分達の研究とはあまり関係がないかと思って気楽に聴いていたら、細胞製剤の話もあって、勉強になった。 |

2025年8月16日(土)

ヤマトxココアシガレット

|

この日の夜、五山送り火を観覧しようと、親族で集まりがあった。その際、私の妹が、大阪なんばで開催された宇宙戦艦ヤマト放映50周年記念展示会「宇宙戦艦ヤマト全記録展」(7月19日-8月3日)のお土産をくれた。庵野秀明がプロデュースしたとの事。当時の企画書、設定画、原画、背景画などが展示されていたらしい。庵野秀明は劇場版ヤマトを新たに制作するとの話なので、とても楽しみだ。なお、ココアシガレットというのは、子供用の駄菓子で、昔よく流行っていた。これはこの展示会用のコラボ商品との事で、シガレットのイラストがヤマトの砲身になっていて、面白い。 |

|

左の写真は通常の商品(Wikipediaより拝借)。ココアとハッカが混じった甘いお菓子で、子供がタバコを吸う大人の真似をして、喜んでいた。一時期喫煙を助長するという危険性から生産を自粛していたらしいが、最近はまた販売しているようだ。 |

2025年8月8日(木)

読売新聞でリバーセルの万博展示が紹介された

|

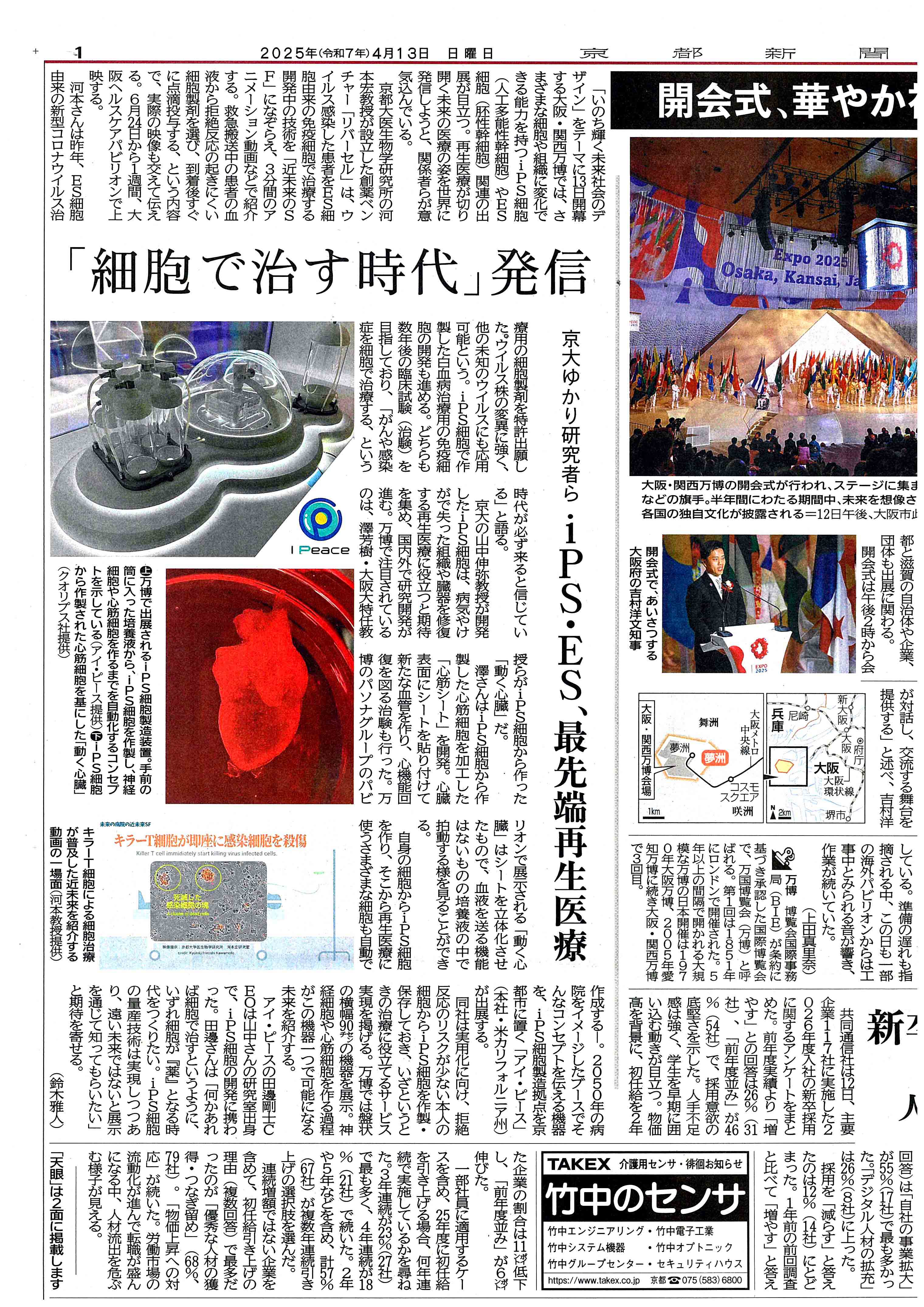

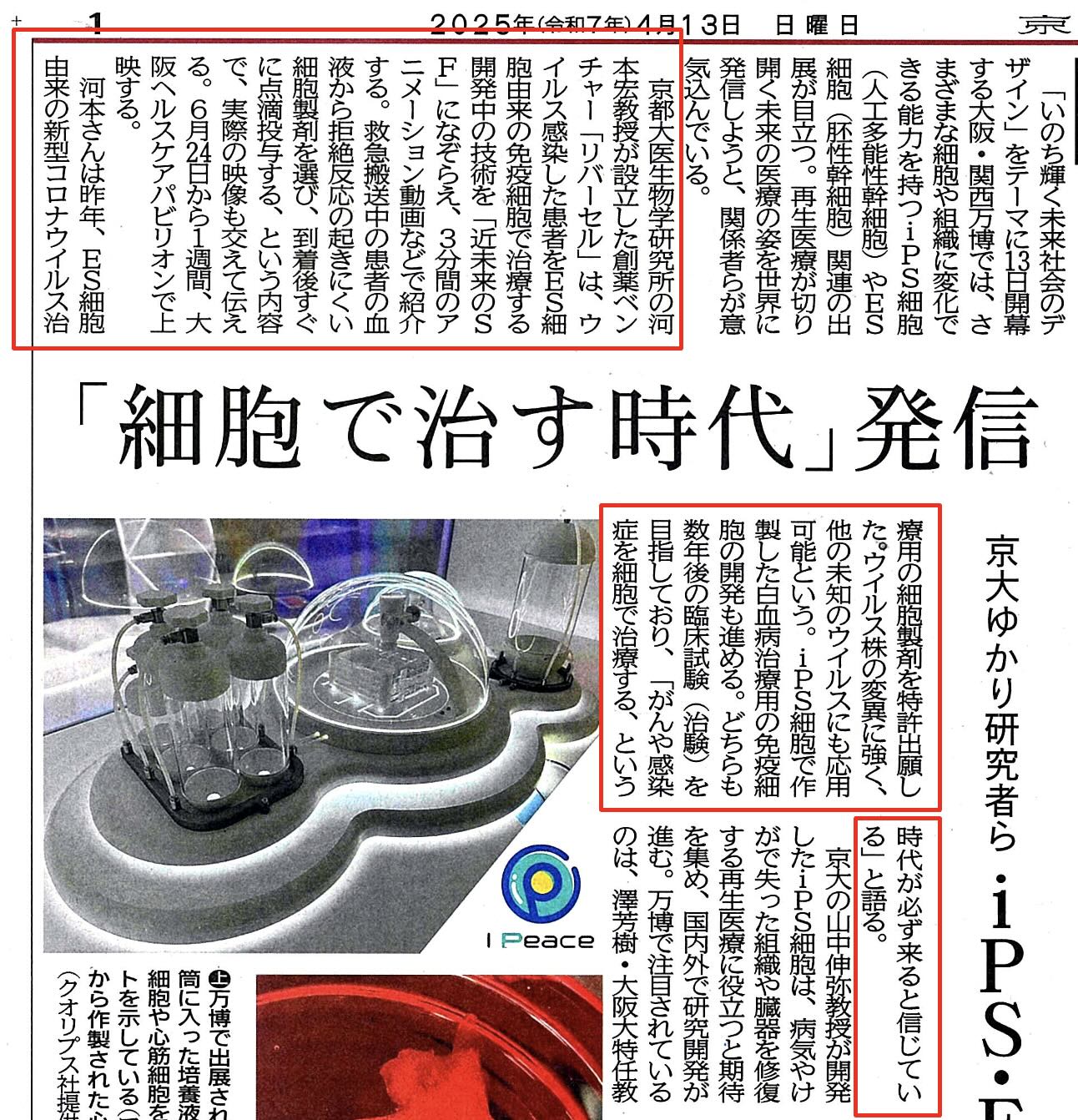

この日の読売新聞の朝刊の12面の「医療ルネサンス」という医療関係の連載記事で、「万博が描く未来」という文脈で、リバーセルの万博での展示が紹介された(赤枠で囲った部分)。少し前の記事に書いたが、読売新聞は昨年リバーセルの万博での展示が決まった事を受けて昨年12月に朝刊一面で大きく取り上げてくれている(2024年12月14日の記事参照)。記事の中で私は「新たな感染症が流行しても、キラーT細胞の点滴で治せる時代が来る」と言っているが、言いっ放しにならないように、実現に向けて頑張ろうと思う。 |

2025年8月8日(木)

京大オープンキャンパスで医生研を案内

|

この日と前日(8月7日)に、京大のオープンキャンパスの中のイベントの一つとして、南西地区見学ツアーが開催された。10人くらいの見学者が一組で、薬学部の薬草園、CiRA、医生研の3カ所を、1時間半くらいで周るというツアー。午前中に2組、午後に1組。医生研の滞在時間は25分。実際に使っている実験室を見てもらうということで、河本研の実験室をコースに組み込んだ。他は、ES細胞製造施設と、P3実験室を見てもらった。写真は、私が液体窒素タンクの中からケーン(バイアルをセットする棒)の入ったキャニスター(筒状の容器)を取り出して見せているところ。 |

|

医生研の中での引率役は河本研が務めた。7日は西村君と板原君、8日は永野君と私。写真はES細胞製造施設で、説明役は高田圭助教と川瀬栄八郎准教授が担当。中には入れないので、外から見るだけ。左の写真で、説明しているのは高田先生。 |

|

P3実験施設の見学。説明役は、7日は朝長研、8日は野田研が担当。ここも中には入れないので、外から見るだけであるが、施設の中で着る服を、デモしてくれていた。左の写真で、説明しているのは野田研の村本裕紀子助教。 |

2025年8月1日(金)

リバーセル関係者で万博展示の慰労会

|

少し前の記事に何度か書いたが、リバーセルは大阪ヘルスケアパビリオンで6月24日〜30日の1週間、ブースに展示を出した(2025年6月24日の記事参照、6月26日の記事参照、6月30日の記事参照)。万博に展示を出すことになったおかげで、読売新聞では昨年12月に万博関連記事として朝刊一面で紹介されたり(2024年12月14日の記事参照)、京都新聞では万博開幕の日に朝刊一面で紹介されたりした(2025年4月13日の記事参照)。これは梶川社長や畑中さんを中心としたチームが大阪産業局の公募を勝ち抜かれたおかげで(2024年7月23日の記事参照)、その後は畑中さんと大久保さんが奔走して、展示内容をデザインし、ポスターや動画を作ってくれた。また、お二人には「細胞キャラをテーブルの上に置こう」というアイデアも出していただき、それに応えて宮武さんがまんじゅう大の細胞キャラのぬいぐるみを作ってくれて、観客には大いにウケていたようだ。万博展示関係の皆様、お疲れ様でした! なお、この日は三宅俊介さん(写真手前左側)の送別会も兼ねていた。三宅さんはリバーセルのごく初期からのメンバー(2021年3月31日の記事参照)で、本業が忙しくなったとのことでリバーセルを去られるが、今後も適宜協力して頂けるとのこと。5年間、ありがとうございました! |

2025年7月31日(木)

清野先生と「くうかい」で会食

|

清野先生は炎症・再生医学会(7月31日〜8月1日、於ホテルオークラ)で京都に来られていて、この日の夕刻、研究室で少し共同研究についての打ち合わせをしてから、くうかいで会食。清野先生によると「くうかいは河本研のラボニュース欄によく登場するので、一度来てみたかった」とのことだった。清野先生はかなりの酒豪なので、つられてかなり飲んでしまった。 |

2025年7月30日(水)

京大のお酒「カンフォーラ」試飲会

|

少し前に京大の時計台ホールで部局長の懇親会が開催され、そこで京大農学部プロデュースの日本酒「カンフォーラ」が供された(2025年7月22日の記事参照)。「カンフォーラ」は、京大のシンボルツリーである「樟(くすのき)」のラテン語名(Camphora)。会の終了後、残っていたお酒を少し持ち帰らせていただいた。すでに開栓してあったので早く飲む必要があることから、お酒好きの人達に声をかけて、「納涼カンフォーラ試飲会」を開催した。なお、カンフォーラは京大生協時計台ショップあるいは北部購買で2200円(税込)で買えるらしい。 |

|

近くのライフに買い出しに行って、日本酒の肴になりそうな惣菜などを買い、一部をあらかじめ各自の皿に盛り付けて配膳。茎わかめ、ツブ貝のあえもの、うにくらげ、松前漬け、シラス、ネギ入りだし巻き卵、など。こういうアテをつまみながら、ちびちびと一献傾けると、日本に生まれて良かったとしみじみ思う。 |

|

その他、中トロ、いくら、ナスの煮浸し、レンコンサラダ、かっぱ巻きなども供した。 |

|

シメのご飯ものは、ミニ鰻丼。カンフォーラはとても美味しくて、皆、大満足だったようだ。 |

2025年7月28日(月)

金原さん来訪

|

藤田医大河本研のテクニカルスタッフである金原理恵さんが、この数週の間、週に2、3回、フィーダーフリー培養法を習いに来られていた。福永淳一先生(研究員)(写真向かって右端)が指導にあたってくれた。この日の作業終了後、ラボの近所のくうかいで会食。 |

2025年7月27日(日)

免疫ふしぎ未来2025に参加

|

「免疫ふしぎ未来展」は免疫学会が主催する科学コミュニケーションイベントで、毎年夏にお台場の科学未来館の7階のスペースで開催される。今年は、私はショートトークで話をするのと、打ち上げパーティーでNegative Selectionが演奏をするという形で参加。写真は、銀座のスタジオで、出演者で前日練習しているところ。中司寛子先生(千葉大学)が撮られたもの。 |

|

今回は、鈴木春巳先生に登場頂いて、「逆襲の助教」と「リンパ節ひとり旅」を歌っていただくことになっている。久しぶりに一緒に演奏して、楽しかった。これも中司先生が撮られた写真。 |

|

練習に参加したメンバー全員で記念写真。 |

|

当日、開場の10分前。すでにすごい行列になっている。実験コーナーの混雑を緩和するために、来場と実験コーナーを事前に予約できるようにしたところ、来場の事前登録が2600人もあったらしい。「事前予約」とか聞くと、「万博か!」とツッコミを入れたくなる。 SNSでの発信や口コミで人気が広がったのだろうと思われる。このイベントは2007年から始まったので、18年の歴史があるが、10年くらい前までは、未来館の入り口でビラ配りをして集客していた事を思い出すと、隔世の感がある。いい展示を続けていると、世の中がちゃんと気がついてくれるということであろう。以下のリンクは、2022年に、裏医生研チャンネルで取材した時の動画。 裏医生研チャンネル第8回:免疫ふしぎ未来展を体験してみた!(YouTube動画): |

|

何年か前から、ショートトークの会場も、同じ7階にある大きなホールに移っている。 |

|

免疫学会の理事長である竹田潔先生(大阪大学)による開会の挨拶。この後、講演もされた。 |

|

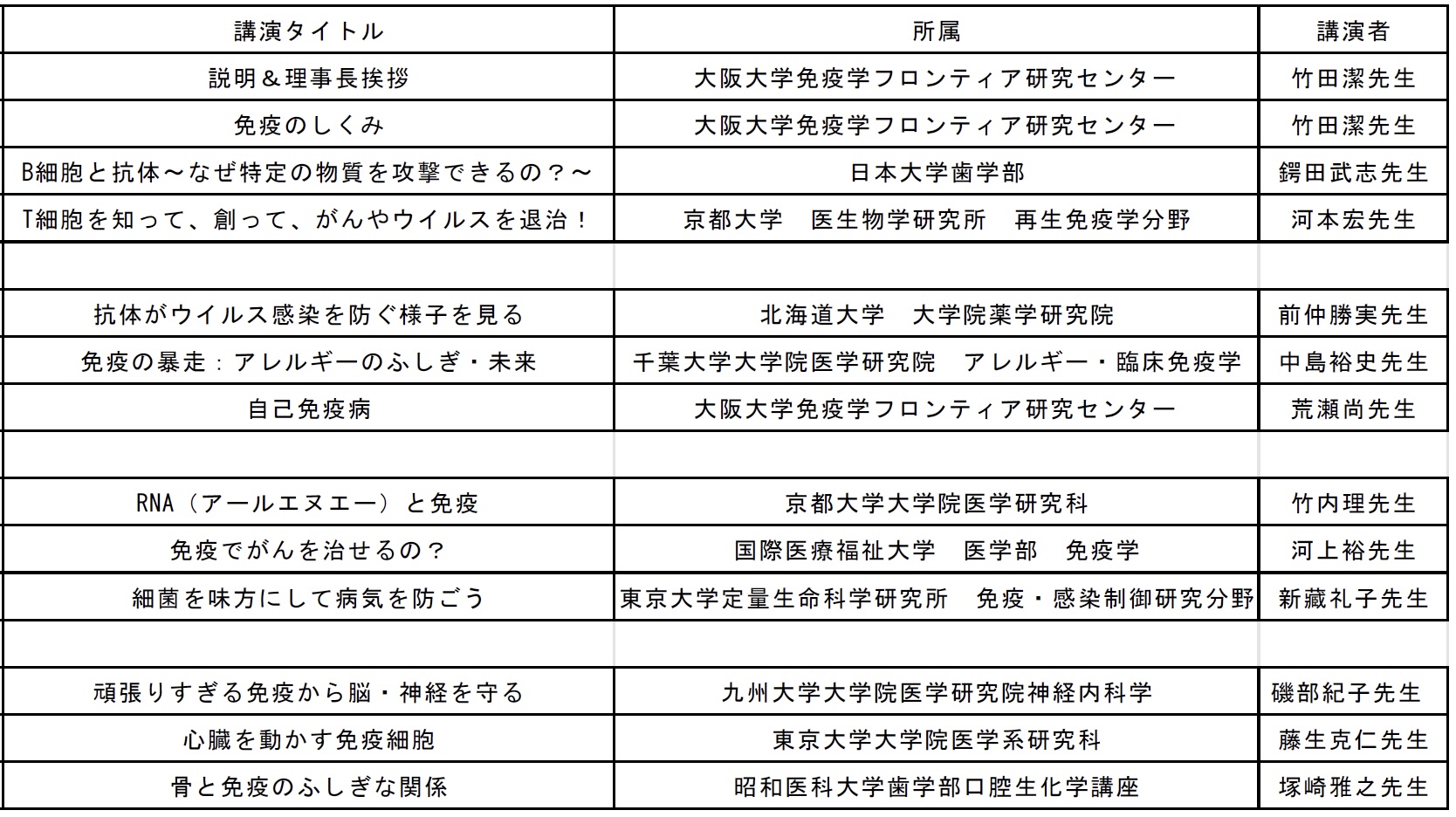

ショートトークのテーマと時間割。 |

|

タイトルと演者一覧。 |

|

演者の写真。実行委員会が37ページに及ぶスタッフ用の「開催マニュアル」を作っていて、その中には、「誰が誰か」をスタッフが分かりやすいように、このように顔写真が載っている。 |

|

白血球を染色して観察するコーナーは、相変わらず大人気だ。 |

|

以前ショートトークで使っていた部屋もこうやって展示で使っているので、展示スペースに余裕がある感じ。 |

|

展示や実験スペースのそれぞれがとても充実していた。DNA抽出実験コーナー。 |

|

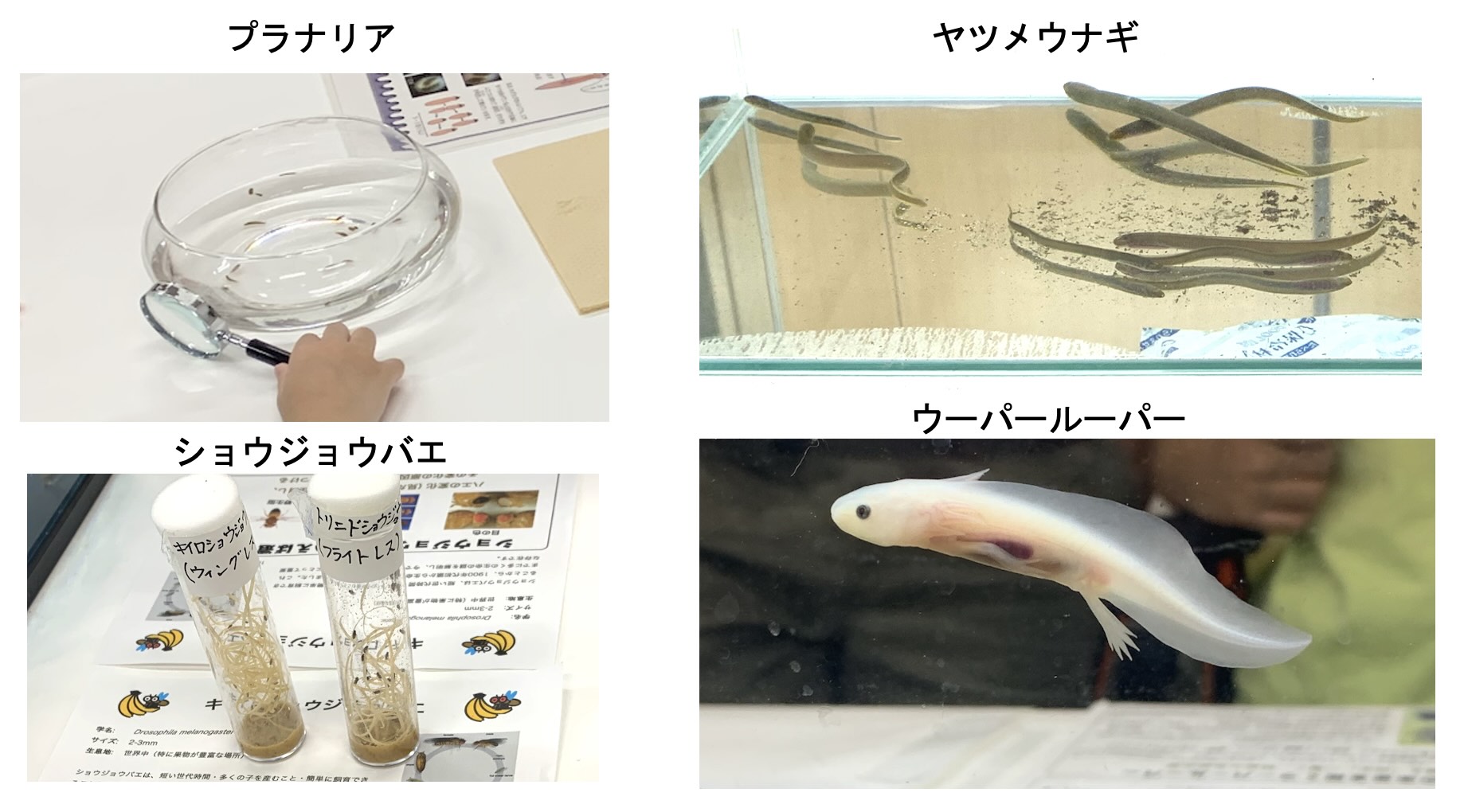

かつて私がよく担当していた生き物コーナーも健在。 |

|

プラナリア、ヤツメウナギ、アフリカツメガエル、ウーパールーパー、ショウジョウバエなどが見られた。プラナリアは、欲しい人への配布も行っていた。 |

|

もともと名物だった寄生虫コーナーが拡充。 |

|

大きなサバが3尾並べられて、「アニサキスを見つけよう」コーナーになっていた。これはインパクトが大きい。 |

|

名物の「サナダムシに触ってみよう」コーナーも、容器が大きくなって、サナダムシの大きさが実感できるようになっている。 |

|

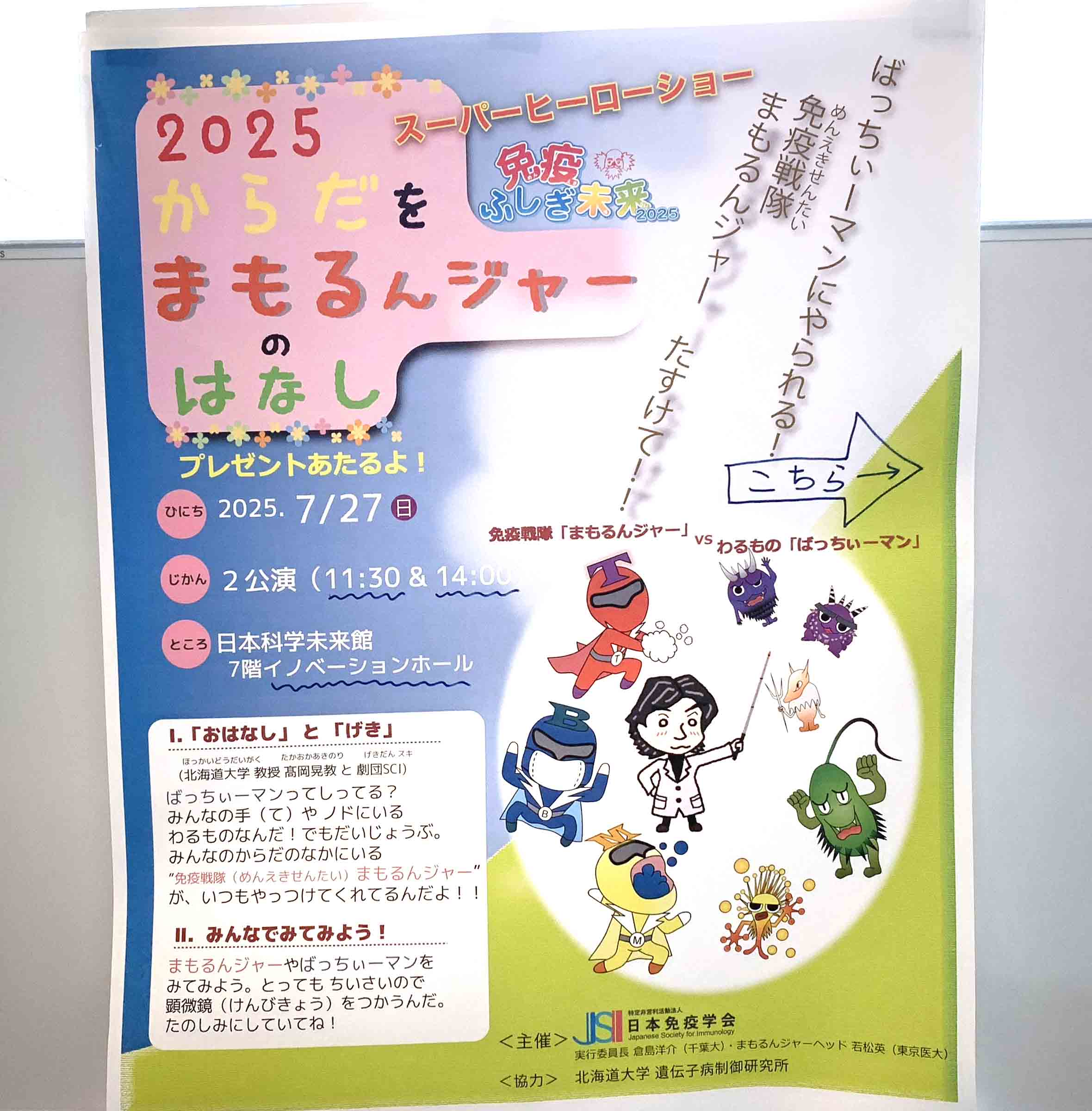

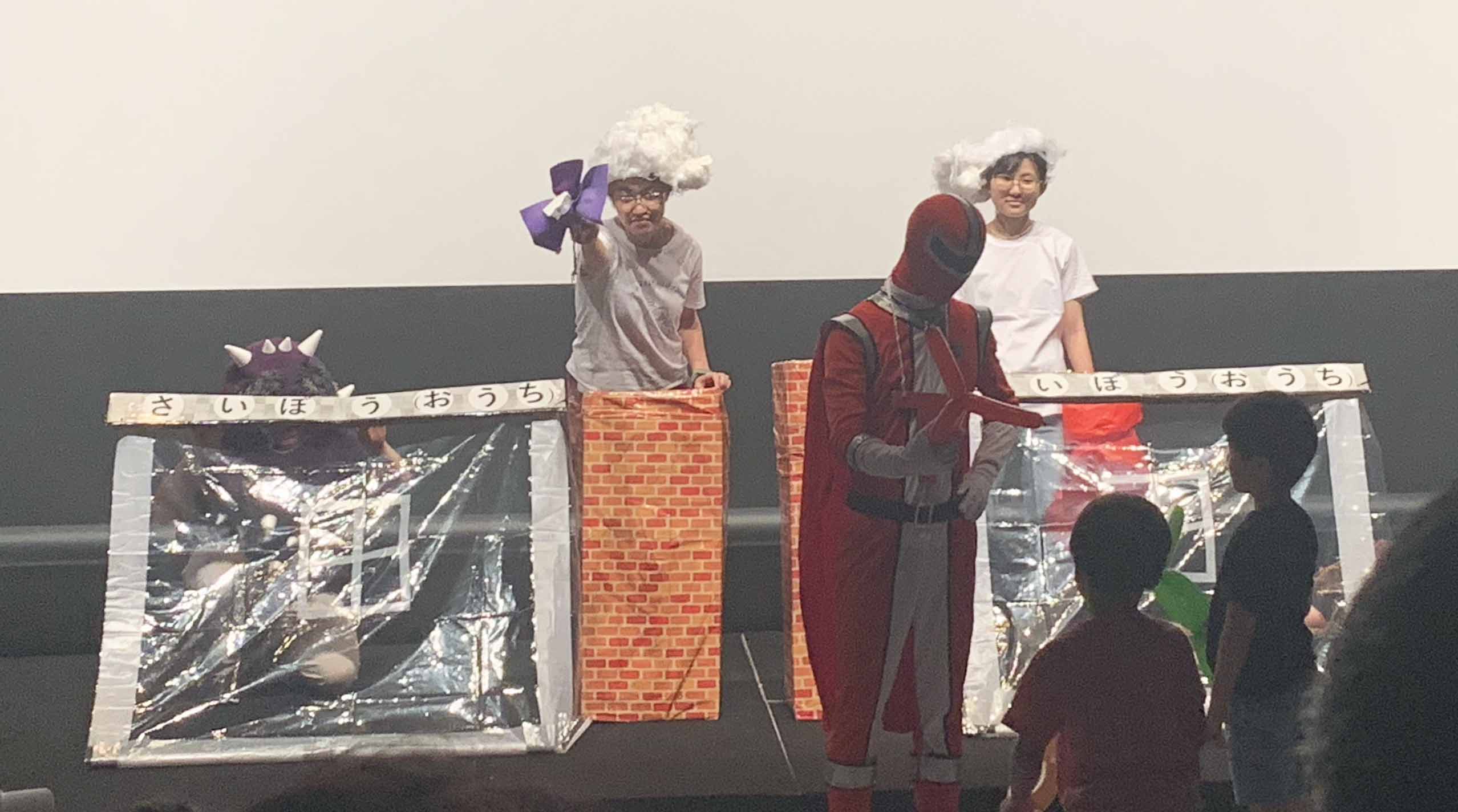

今回は、高岡晃教先生(北海道大学)が、ずっと前から就学前の子供達を対象に演っているイベント「からだをまもるんじゃー」が参入。 |

|

1回40分くらいのショーを、一日2回上演。大人気だ。 |

|

食細胞がカビと戦っている。 |

|

細胞の中に隠れたウイルスを、キラーT細胞がT細胞レセプター(作中では「ビリビリ棒」)で見つけてやっつけるという演出。素晴らしい。 |

|

公演終了後、記念写真。 |

|

控え室でショートトーク演者の方々と昼食。向かって左から河上裕先生(国際医療福祉大学)、竹内理先生(京都大学)、私、鍔田武志先生(日本大学)。 |

|

「博士と話そう」のコーナー。科学コミュニケーション活動の基本形だ。 |

|

打ち上げパーティーは、「銀座タクト」で催された。6年ぶりだ(2019年8月4日の記事参照)。実行委員長である倉島洋介先生(千葉大学)の挨拶。 |

|

今回の打ち上げパーティーは、若い人が多く、80人くらいが参加して、盛会だった。 |

|

フロアはぎっしりで身動きが取れないくらいだった。 |

|

コロナ前は食べ放題メニューがあったが、コロナでスタッフが減り、料理はピラフなど、限られたものしか出せないとのことであったが、代わりにケータリングを使うのはOKとのことで、打ち上げパーティー側で12万円分くらいを取り寄せたとの事。一人あたり1500円分くらいであるが、かなり十分な量があった。フロアはギュウ詰めだったので、食べ物が乗ったトレーを回していくという方式が取られた。 |

|

ライブが始まった。短い前奏(Openingsというオリジナル曲のイントロ部分)の後、今回のスタッフが歌う曲。一曲目は、中司寛子先生(千葉大学)(血液標本責任者)による「キューティーハニー」(倖田來未バージョン)。今回のライブに合わせてメルカリで買ったとかいうキューティーハニーのシャツが映える。この写真と次の写真は、中司研の学生さんが撮ってくれたもの。 |

|

ドスが効いた歌声で締めくくる「ハニーフラッシュ!」が印象的だった。 |

|

本村泰隆先生(東京理科大)(アトラクション統括)が「Escape」(ムーンチャイルド)を熱唱。とてもかっこいい曲だ。この写真以後のライブの写真は、中司先生が撮ってくれたもの。 |

|

若松英先生(東京医大)(まもるんじゃー責任者)と「ええねんコーラス隊」による「ええねん」(ウルフルズ)。若松先生は何度か打ち上げライブでこの曲を演っており、さすがによくこなれていた。 |

|

倉島先生による「ウィーアー!」(ワンピース初代主題歌)。少し前に記事に書いたように、普通にバンドでやるような曲ではなく、練習では大変苦戦したが、本番は、バンド演奏としては大きな破綻なくこなせた。 |

|

倉島先生の歌は、とても上手くて、バリバリの安定感。麦わら帽子によって、ルフィ感もバッチリ。 |

|

「ウィーアー!」、と盛り上がっているところ。ライブの熱気が伝わる、いい写真だ。 |

|

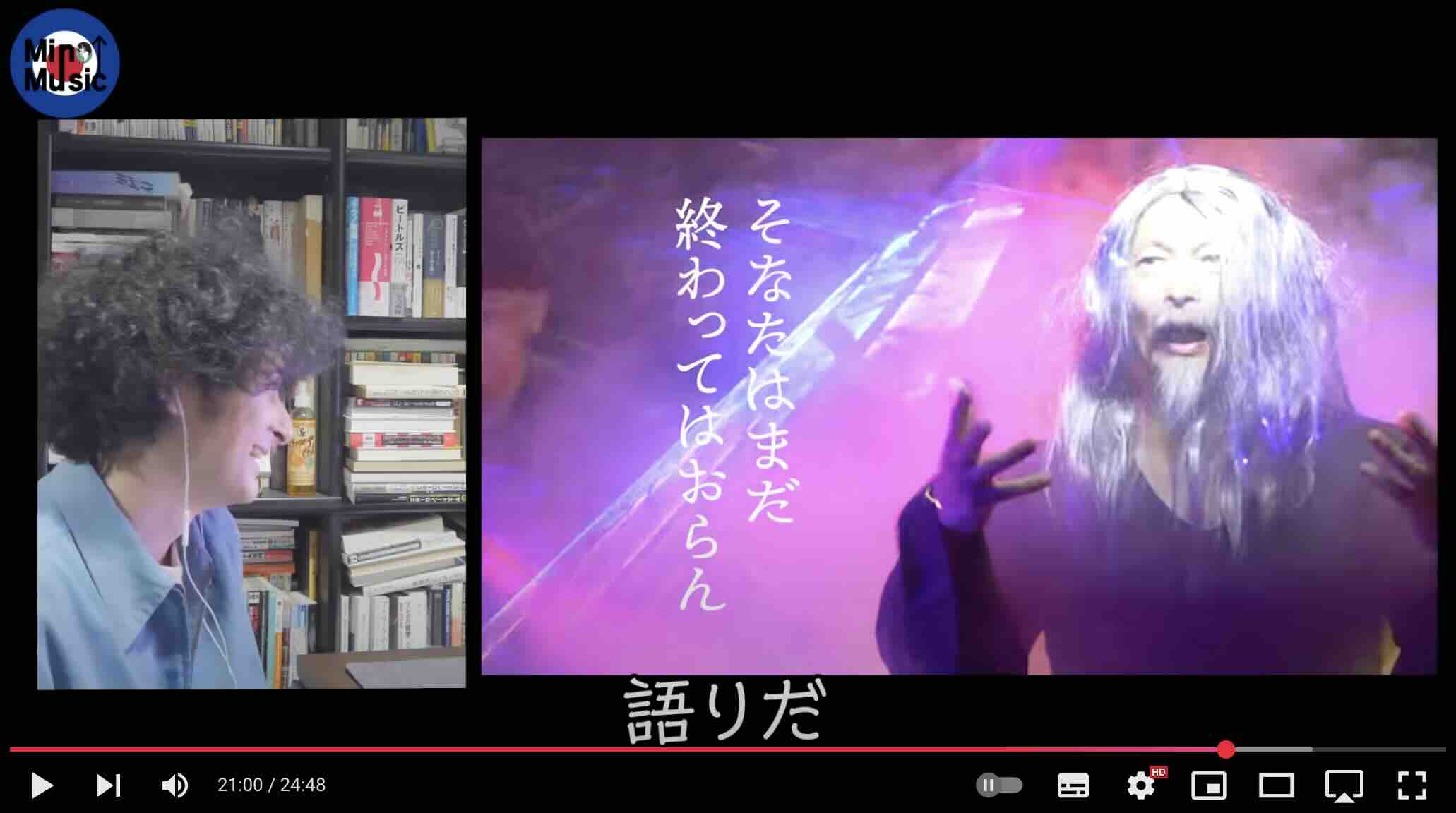

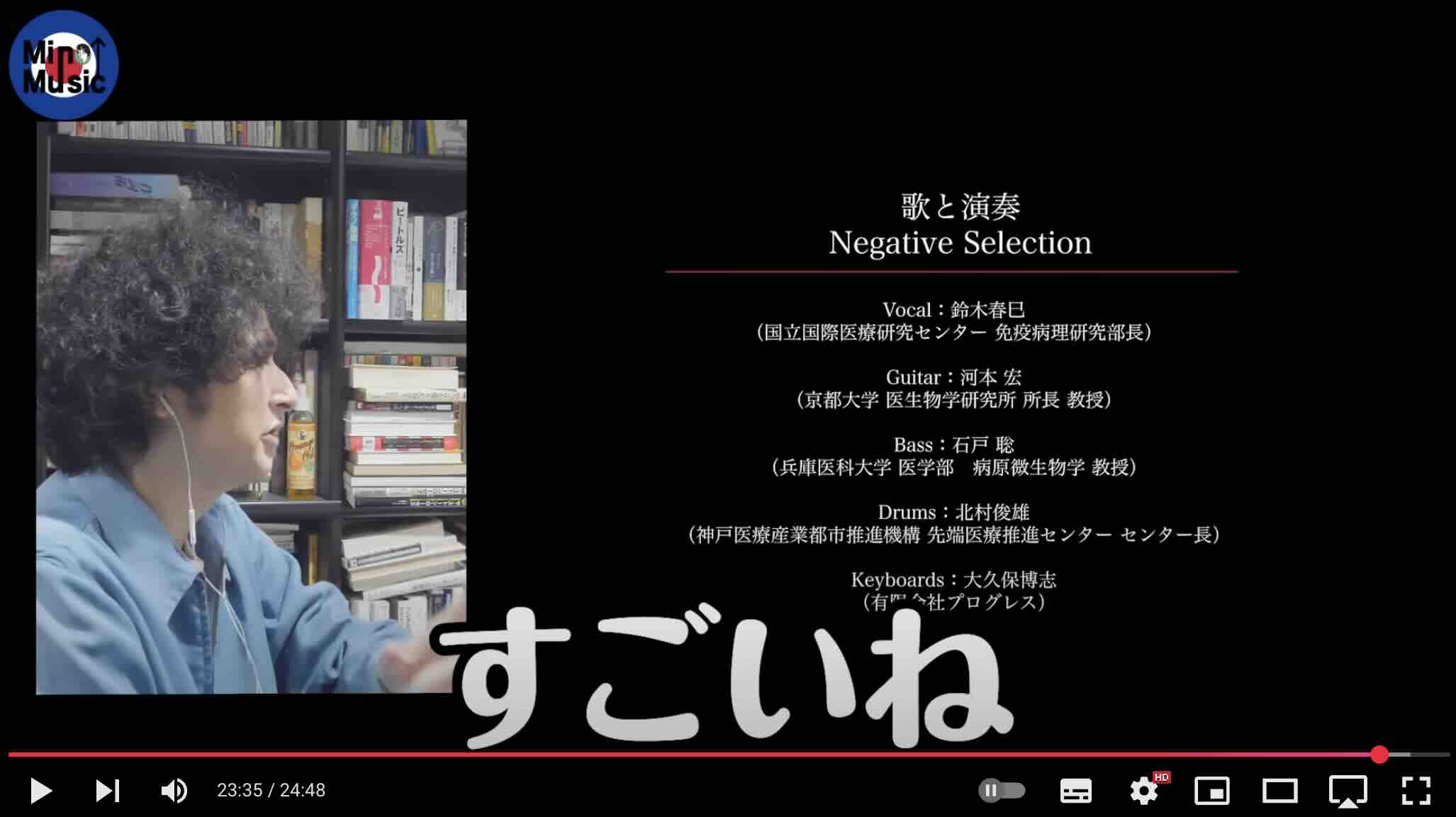

トリは、鈴木春巳先生(国際医療センター)による「逆襲の助教」(下記リンク参照)。2022年の分子生物学会のテーマ曲として作ったNSのオリジナル曲。「学会でボロクソに攻撃されて失意のどん底に沈んだ助教が、夢枕に立った謎の老人に励まされ、奮い立って学会での議論に再度挑む」というような話。 【第45回分子生物学会年会公式テーマソング】逆襲の助教(YouTube動画) |

|

鈴木先生は、ミュージックビデオを作製した時の装束で、絶唱。それにしても、すごい「いかつさ」だ。後ろでキーボードを弾いているのは、幸谷愛先生(大阪大学微研教授)。少し前の国際数理生物学会の懇親会のライブ(2025年7月10日の記事参照)では、大久保さんがベースを弾いたので、代わりにキーボードを弾いて頂いた。今回は、ベースは清野先生に弾いて頂いているが、「逆襲の助教」をライブで再現するにはキーボードがもう一人必要ということがあって、参加して頂いた。幸谷先生は、高校生くらいまでヤマハミュージックスクールの英才コースで鍛えられた強者で、加わって頂くと、大きな戦力になる。今回は、前出の難曲「ウィーアー!」でも、大活躍頂いた。 |

|

北村先生は、今回はカツラを被って登場。「逆襲の助教」は、リズムパターンがコロコロと変わるのと、いわゆる「キメ」が多いので、かなり難しく、じっと曲に集中されているようだ。 |

|

Negative Selectionのベースは普段は石戸聡先生(兵庫医大)であるが、今回は所用があって参加できず、代わりにベースを担当いただいたのは、清野研一郎先生(北海道大学遺制研)。清野先生は、私が理研にいた頃のNegative Selectionの、初代ベーシスト(2010年4月3日の記事参照)。 |

|

Negative Selectionの音楽のレベルを支えるキーパーソン、キーボードの大久保博志さん(有限会社プログレス)。 |

|

逆襲の助教では、曲の途中で謎の老人が失意の助教を励ます「語り」が入る。今回は、元の分子生物学会用の語りを免疫学会バージョンにして、「さすれば、命を統べる小さき“免疫細胞”の理(ことわり)が明らかになろうぞ」と語った。このキャラは、マグマ大使の「アース様」のイメージ。中司先生、いい写真を沢山撮って頂き、ありがとうございました! |

|

シニアの先生を囲むテーブル。 |

|

今回のイベントの各コーナーの責任者が挨拶。お疲れ様でした! |

|

二次会は、有志で、近くのカラオケ(パセラ)へ。今日は一日、楽しかった! |

2025年7月22日(火)

部局長会議等合同懇親会

|

表記の会が時計台ホールで開催された。18時過ぎ、徒歩で会場に向かう道中、京大病院の次世代医療・iPS細胞治療研究センター(Ki-CONNECT)(写真中央の建物)の上にかかる立派な積乱雲。私は積乱雲を見るのが好きで、これまでもラボニュース記事では積乱雲の写真を何度も使っている。以下のリンクは何年か前に鴨川の西の岸から撮ったタイムラプス動画で、逆襲の助教のMVの中で使われた。 鴨川から撮った積乱雲のタイムラプス動画: |

|

湊総長の挨拶。大学にこれから起こるであろう競争的な状況について、檄をとばされていた。 |

|

会場。 |

|

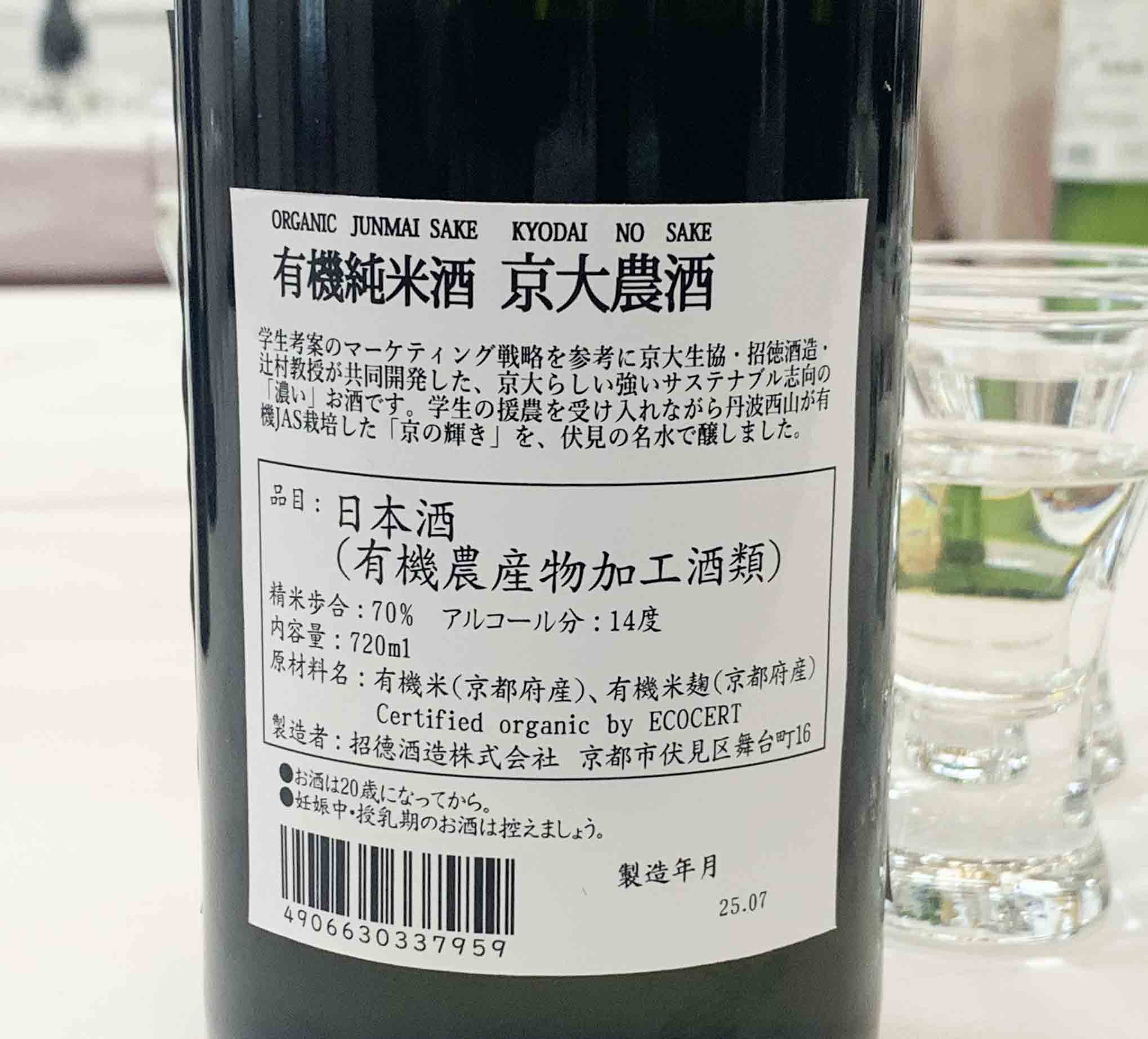

今回は農学部が担当部局だったので、農学部のプロデュースで作られた日本酒「樟玉(カンフォーラ)」が供されていた。カンフォーラは、京大のシンボルツリーである樟(くすのき)のラテン語(Camphora)名。 |

|

能書には京大らしい「濃い」お酒とあるが、雑味や酸味はあまりなく、辛口の、割とすっきりとした味だった。とても美味しかった。京大生協時計台ショップあるいは北部購買で2200円(税込)で買えるそうだ。 |

|

京大発和牛ブランドもあるらしい。ネット情報によると、「京都大学大学院農学研究科附属牧場で生まれ、衛生的で高水準の健康管理下で育った黒毛和牛をブランド化した」ものらしく、京都市中央食肉市場に上場されていて、それなりの価格で取引されているようだ。とても美味しかった。 京都大学発和牛ブランド「京大紅牛(くれなゐビーフ)」が京都市中央食肉市場に初上場(2022年8月5日): |

|

帰り際に、平島崇男(ひらじまたかお)先生(写真中央)と少しお話をした。平島先生は元理学部長で、現在は京都大学の理事、副学長、大学院教育支援機構長を務めておられる。私の兄は京大理学部の地学系の大学院で学んでいたが、当時、平島先生はその教室の助教で、兄の研究を指導していたという。兄の研究テーマ(岡山県でのフィールドワーク)の話や、兄が頑火輝石(がんかきせき)と言う鉱物名で呼ばれていた話などを聞けた。京都大学で兄の話を聞くのは初めてだ。なお、兄は卒業後は日本電気硝子に就職した。写真向かって右は研究連携基盤長の中野伸一先生(生態学研究センター)。 |

2025年7月17日(木)ー18日(金)

Singapore Cell and Gene Therapy (SCGT) 2025に参加

|

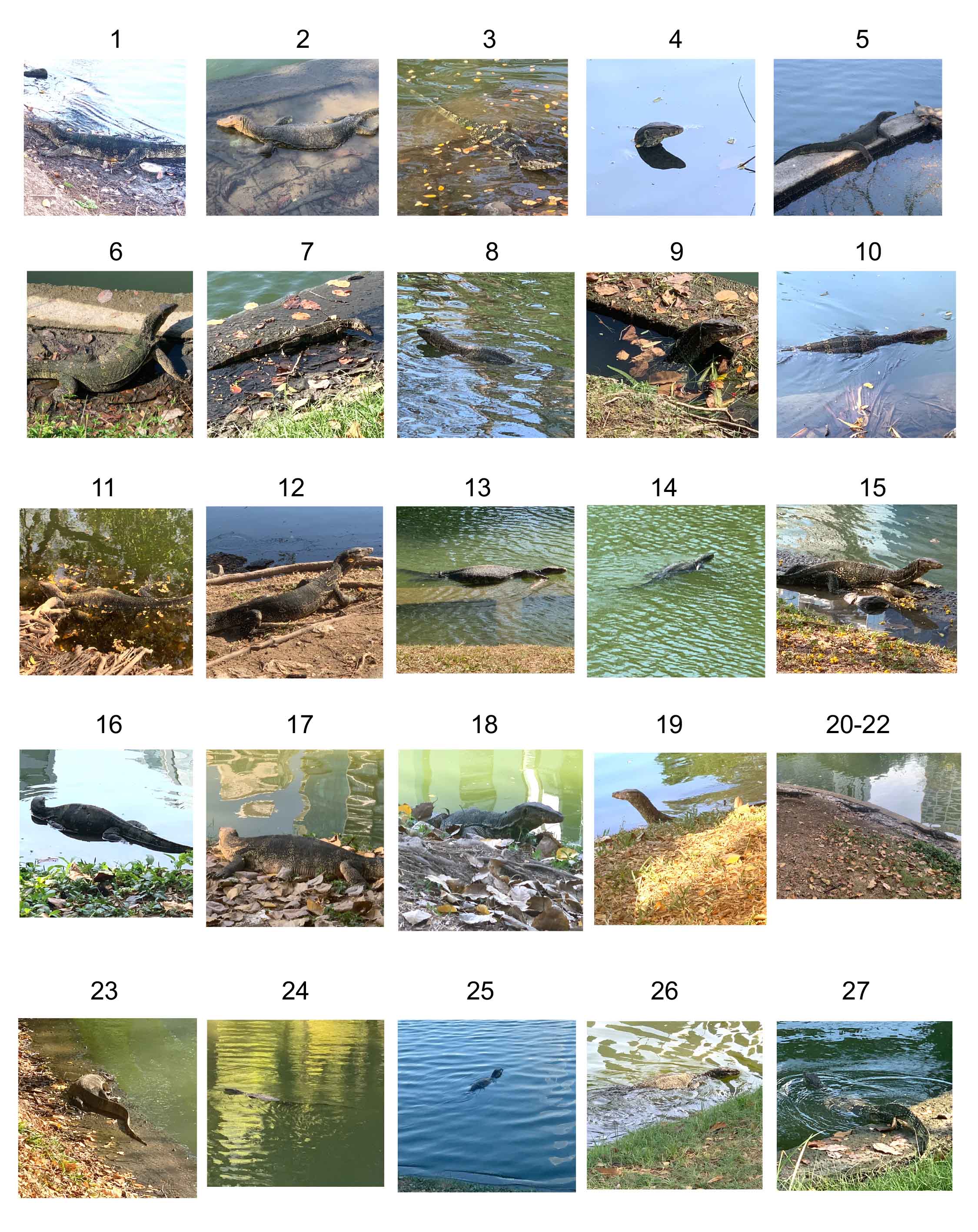

表記の会がシンガポールで開催された。私はキーノートスピーカーとして参加した。 |

|

前日入り。宿泊したホテル(Park Avenue Rochester)。 |

|

ホテルの部屋。 |

|

寝室。キッチンもあり、居心地は良かった。 |

|

ホテルから歩いて3分くらいのところに大きなショッピングモールがあった。 |

|

日本製の食料品専門の店。 |

|

シンガポールドルは、110円くらいだから、日本酒の4号瓶は軒並み5000円くらい。日本の4倍くらいか。 |

|

カップ麺は日本の2倍くらいの感じ。 |

|

米は5kgで5500円。日本と同じくらいだ。 |

|

別のスーパーでは日本の弁当の様なものが売られていた。この鮭弁当は800円くらいということで、日本よりちょっと高め。 |

|

サンドイッチは2倍くらい。 |

|

フードコートで夕食。 |

|

こういう日常的な食べ物で物価を測るのが良いと思われる。500円-700円くらいということになるので、日本よりやや安いと言えそうだ。 |

|

前のパネルの中段左端のLor Mee(ローミー)を食した。 |

|

シンガポールやマレーシアで人気があるらしい。酸味が少しある、とろみがついたスープで、麺は太め。トッピングはゆでたまご、チャーシュー、春巻きのような揚げ物など。普通に美味しかったが、また絶対食べたいというほどではなかった。 |

|

会場は、Matrixという名前のビルの中。ホテルからそう遠くなかったが、朝夕は送迎バスを使えた。 |

|

会場のホール。結構大きな会だった。 |

|

今回のオーガナイザー。Jonathan Loh教授とは、今年3月にタイで開催されたシンポジウムでご一緒した(2025年3月3日の記事参照)。 |

|

コーヒーブレーク。若い参加者が多く、アジアの学会の熱気が感じられた。 |

|

川真田伸新先生(向かって右端、神戸細胞療法研究開発センターセンター長)、紀ノ岡正博先生(大阪大学)と。 |

|

昼食。 |

|

会長招宴のディナー。 |

|

同じテーブルの人達と記念写真。 |

|

鈴木邦彦氏(メディネット、写真向かって左端)が、Miguel Forte氏(International Society of Cell and Gene Therapy :ISCTのPresident、Kiji TherapeuticsのCEO)を紹介して下さった。 |

|

川真田先生と、タイのマヒドン大学の幹細胞グループ(SiSCR)の人達と。左から二人目はChanchao Lorthingpanich先生。3月のシンポジウム以後、タイのSiSCRのグループ、Loh教授を中心とするシンガポールのグループ、医生研のES細胞研究センターのグループの3者で、Zoom会議で交流を続けることになっていて、6月25日に第一回が開催された。Lorthingpanich先生は、その会のオーガナイザー役をされている。 |

|

SiSCRのメンバーの一人、Sudjit Luanpitpong先生の講演。CAR-NK細胞療法の話をされた。 |

|

今回のキーノートスピーカーの一人、Andras Nagy教授(トロント大学)と。彼の講演の中では、細胞療法の安全性と有効性を確認しながら進めることの大切さを強調するとともに、汎用性の高い細胞の作製についての話(Cell Stem Cell, 32:710, 2025)(HLAをノックアウトしなくても、8種類の免疫抑制性分子を発現させておけば、移植片が免疫拒絶を受けないという話)を聴けて、とてもおもしろかった。Nagy先生も、私の発表の中にあった超汎用性技術に興味を持ってくれた様だった。 |

|

この日の夕食は、前出のホテルの近くのフードコートで、シンガポールカレーを食した。ココナッツミルクが入っていて、タイのグリーンカレーに近い感じ。とても美味しかった。 |

|

シンガポールのチャンギ空港には、「ジュエル」というドーム型の商業施設の中で、庭園や大きな室内滝が観られるとの事であったが、ゲートエリアに入る前に観にいく必要があり、この日は時間がなかったので諦めた。写真は、ゲート内からみた「ジュエル」。 |

|

滝は見損ねたが、空港のゲート内に、写真のような水槽や植物が設えてあり、いい感じだ。 |

|

空港で、チキンライス(海南鶏飯:ハイナンジーファン)にようやくありつけた。私はチキンライスが好きで、タイ料理屋に行くと、カオマンガイ(タイのチキンライス)をよくいただく(2021年10月13日の記事参照)。前出の商業施設内にもチキンライスを供する店は有ったが、なぜかアルコール類を置いてなくて、持ち込みもNGだったので、諦めた。 |

2025年7月15日(火)

バンド練習

|

一つ前の記事に書いたが、今回の免疫ふしぎ未来展打ち上げライブでは、難しい曲が多い。それで、この日に追加で清野先生抜きのメンバーで集まって、追加で練習することになった。練習前に、スタジオに山本正人先生(ミネソタ大学外科基礎・トランスレーショナル研究部教授)が北村先生と一緒に来られた。学会で日本に来られていて、北村先生と打ち合わせをされていたとの事だった。山本先生は腫瘍溶解性ウイルスの開発研究などをされていて、以前に共同研究の可能性について打ち合わせをしたことがある(2020年10月9日の記事参照)。 |

|

練習後、大久保さんが「風邪気味でしんどいので、体力をつけるために天下一品に行きたい」と言い出したので、北白川の本店へ。幸谷先生は、「学生時代にクラブ(医学部テニス部)の練習後よく皆で天一に行った」と、懐かしがっておられた。私も天一は久々。とても美味しかった。 |

2025年7月14日(月)

長谷川さんと桑原さん、来訪

|

長谷川さと桑原さんが、京都小旅行の折、河本研に立ち寄られた。長谷川さん(写真向かって左)は2007年頃、理研時代の河本研で一時期秘書をしていただいた人で(2019年3月29日の記事参照、2024年8月9日の記事参照)、桑原さんは同時期にテクニカルスタッフを務めていただいていた。長谷川さんは、今は横浜で弁理士事務所に勤めておられる。桑原さんは、今は「necono」というネコ用品の制作と販売をされている。今回、桑原さんからはネコ用グッズをいくつかお土産でいただいた。 「necono」HP: |

|

この日は天気予報では「雨」だったが、比叡山へのドライブを決行。写真は比叡山山頂の駐車場から。南側を望んでいる。 |

|

その後、延暦寺へ。第一駐車場に停めて根本中堂に向かう。途中の大講堂の前には、「開運の鐘」という大きな鐘があり、1回100円のお布施で、誰でもつける。 |

|

根本中堂は改修中であったが、中には入れて、不滅の法灯を拝むことはできた。写真はWikipediaより拝借。写真の様な灯明が三つ並んでいる。菜種油で灯すランプのようなものであるようで、西暦788年からとされているので、1200年以上ずっと灯っているということになる。さすがに1571年の織田信長による焼き討ちの際は一度途絶えたが、分灯してあった別なお寺から再分灯してもらって、復活したとの事。 |

|

奥比叡ドライブウエイを通って、琵琶湖畔の、満月寺の浮御堂へ。近江八景の一つ。 |

|

お堂はぐるっとまわることができる。写真は北側を望んでおり、琵琶湖大橋が見えている。 |

|

先斗町で夕食。雨は降っていなかったが、降りそうな気配だったので、納涼床でなく、室内での食事になった。 |

|

会食後、宵々々山を散策。雨模様ということで、人出は少なかったが、雰囲気は味わえた。 |

|

桑原さんからいただいたネコ用の抱き枕を、うちのネコは、気に入ってくれたようだ。 |

2025年7月12日(土)

免疫ふしぎ未来展の打ち上げでのライブ演奏に向けて練習

|

この日、清野先生と共同研究の打ち合わせと試料の受け渡しがあり、京都にこられた。打ち合わせの後、夜遅くから、バンド演奏の練習を行なった。スタジオは四条大宮のスタジオ246。写真はスタジオに入る少し前に、軽く腹ごしらえしているところ。今回は、新曲として「Escape」(Moon Child)と「ウィーアー!」(ワンピース主題歌)があり、どちらも難曲であるが、特に「ウィーアー!」をバンドで演奏というのは、結構きつい。また、自分達のバンドのオリジナル曲である「逆襲の助教」も演奏することにしたが、オリジナル曲でありながらかなり難しく、3年ぶりの演奏(2022年12月2日の記事参照)という事もあって、これも結構きつい。 |

|

13日日曜日の午前中も練習し、その後、東山丸太町の「チャンダー」で昼食。 |

2025年7月12日(土)

京都大学医学部創立125周年記念式典・祝賀会

|

表記の式典と祝賀会が京都ブライトンホテルで開催された。 |

|

湊総長の挨拶。 |

|

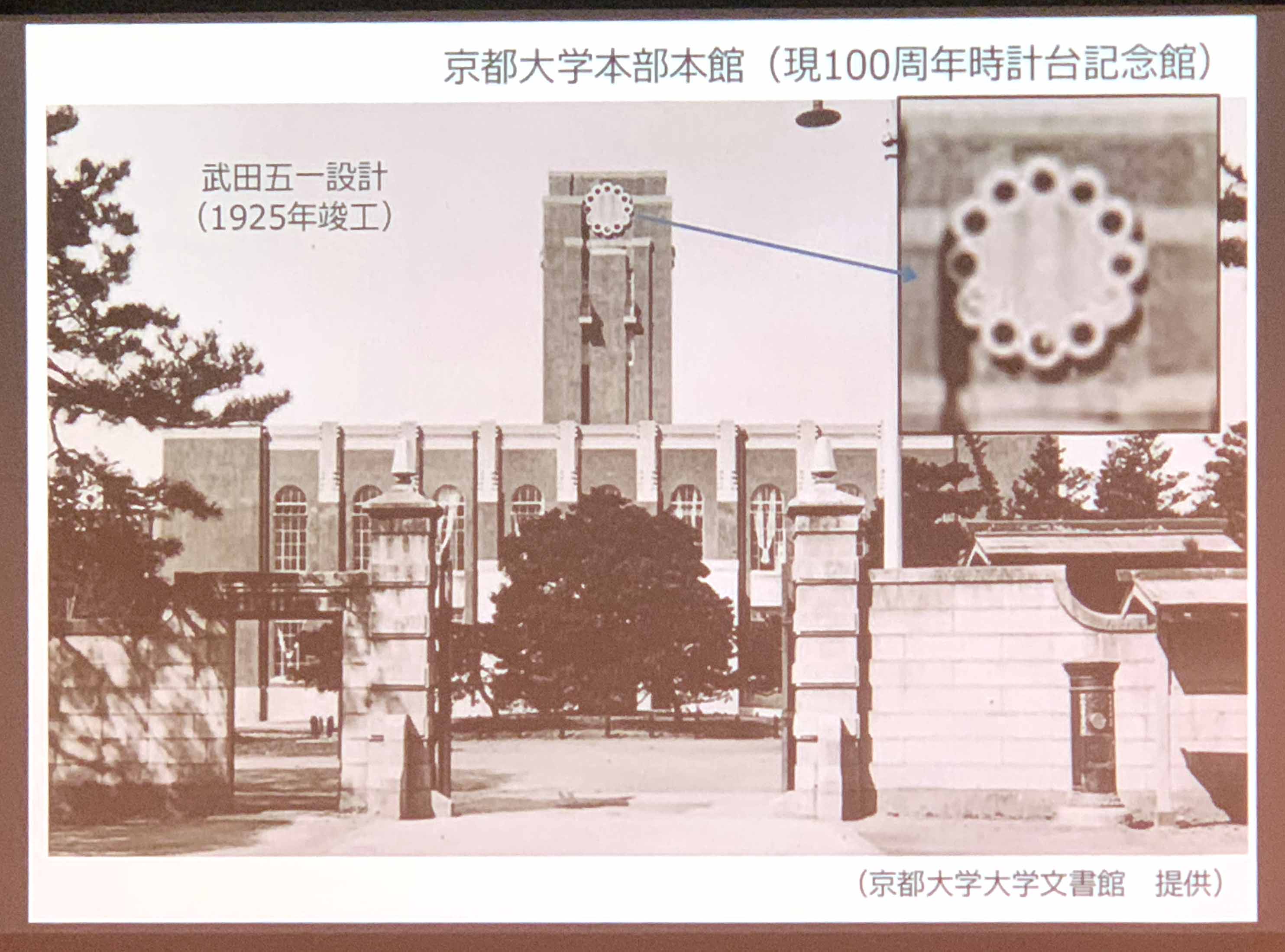

その後、湊総長による記念講演。針が付けられる前の時計台の写真が示され、面白かった。 |

|

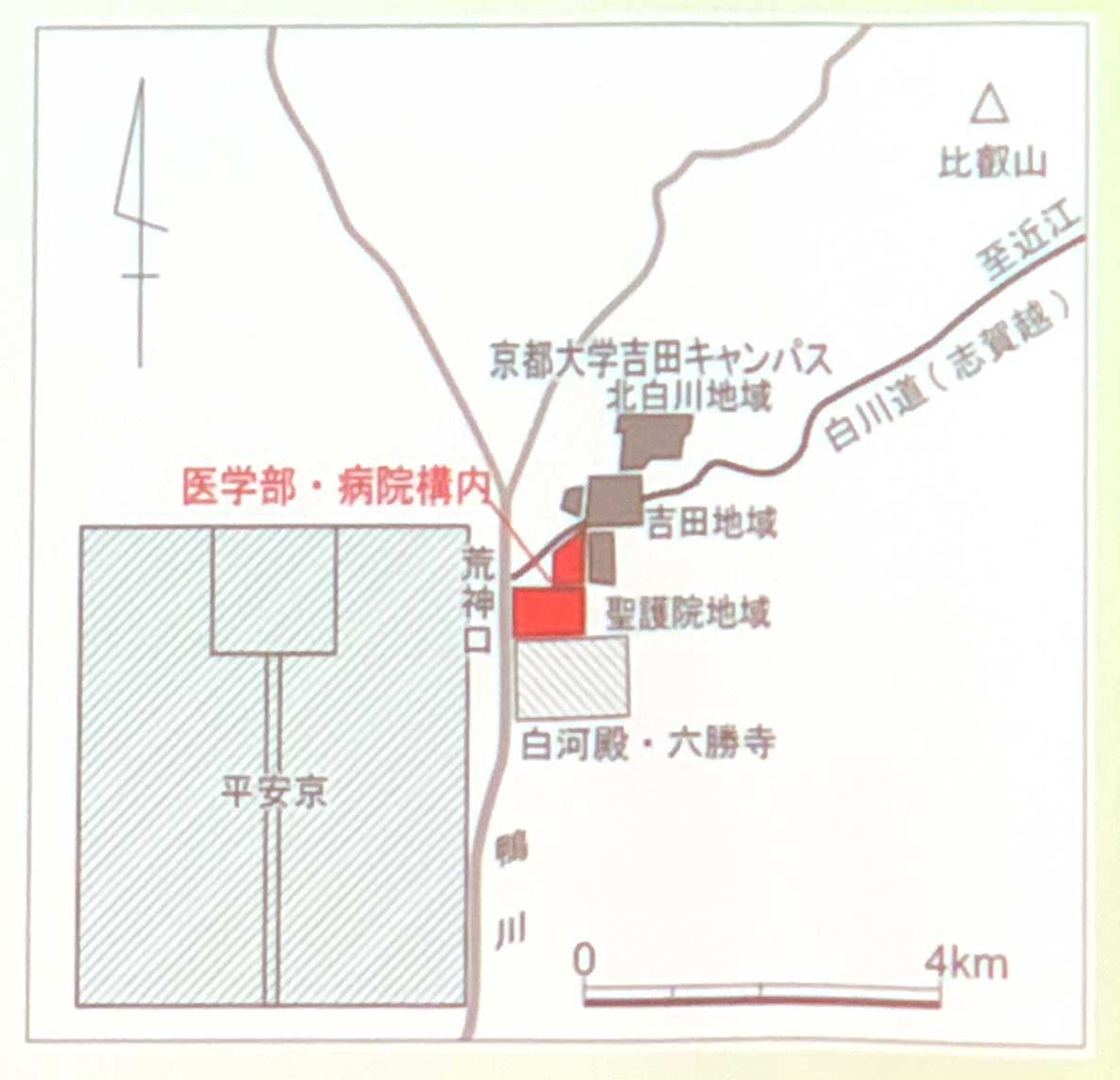

続いて、文学部の伊藤淳史助教による京大医学部領域の発掘調査の話。 |

|

左の写真は医学部創立の10年前の医学部あたりの風景とのこと。建物らしきものは無く、畑が広がっている。 |

|

ただし、このエリアにずっと何もなかった訳ではなく、平安遷都後、ながらく何らかの建物はあったらしい。 |

|

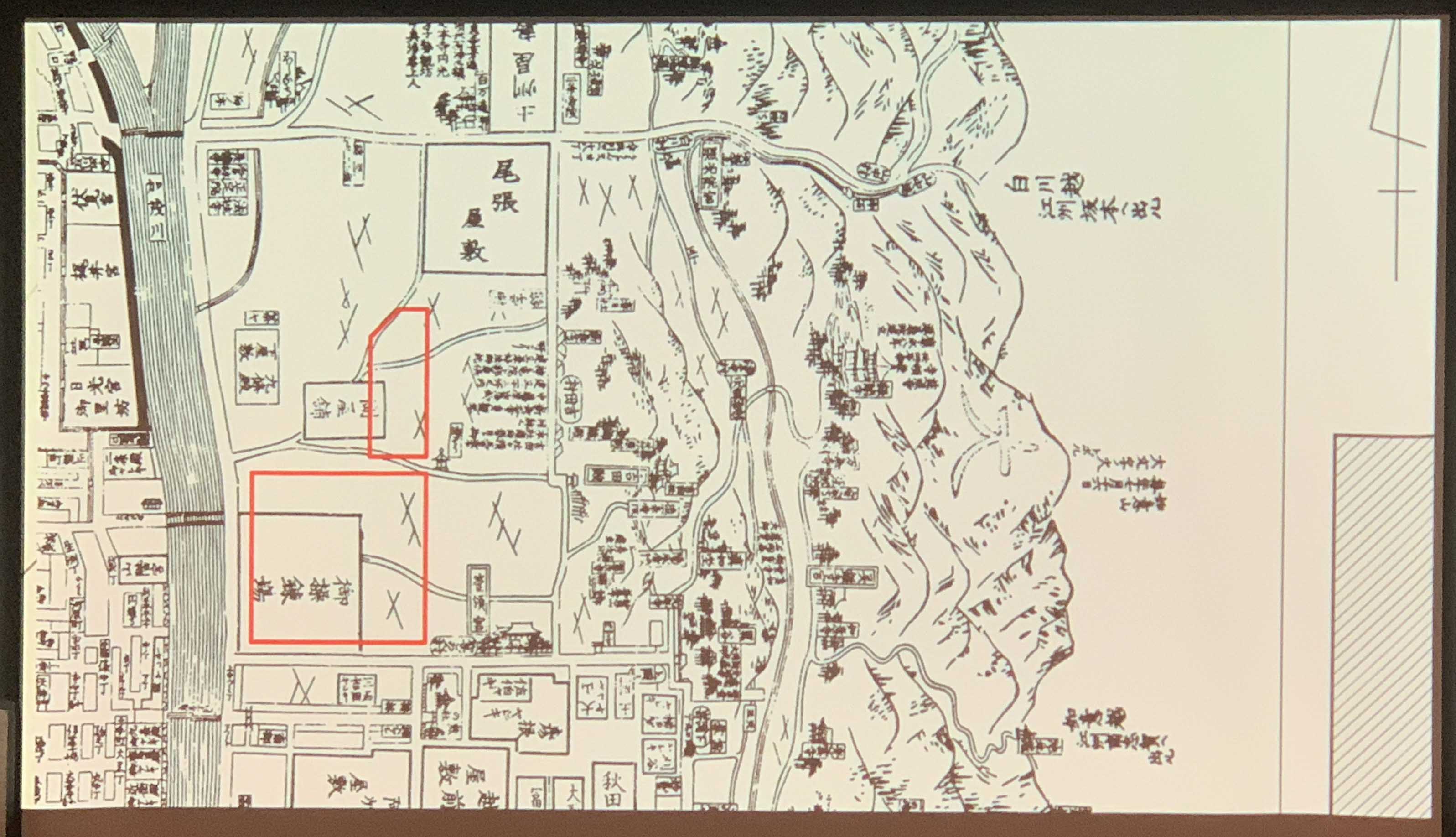

山中越えと呼ばれている街道は、かつては白川道とか滋賀越えと呼ばれていたらしい。医学部の北側の斜めの道がその名残り。 |

|

これは少し前のスライドにあるように、明治になってすぐの地図。なお、私は京大の本部キャンパスが作られた時に白川道を分断したのであろうと思っていたが、こうしてみると、白川道を分断したのは京大ではなく、その前にあった尾張屋敷のせいで、すでに白川道は途切れている。 |

|

医学部構内の、白川道に沿ったエリアの発掘調査の様子。確かに、多くの建物が有ったことがわかる。 |

|

レシャードガレット先生による講演。アフガニスタン出身の、京大医学部のOBで、1976年卒。 |

|

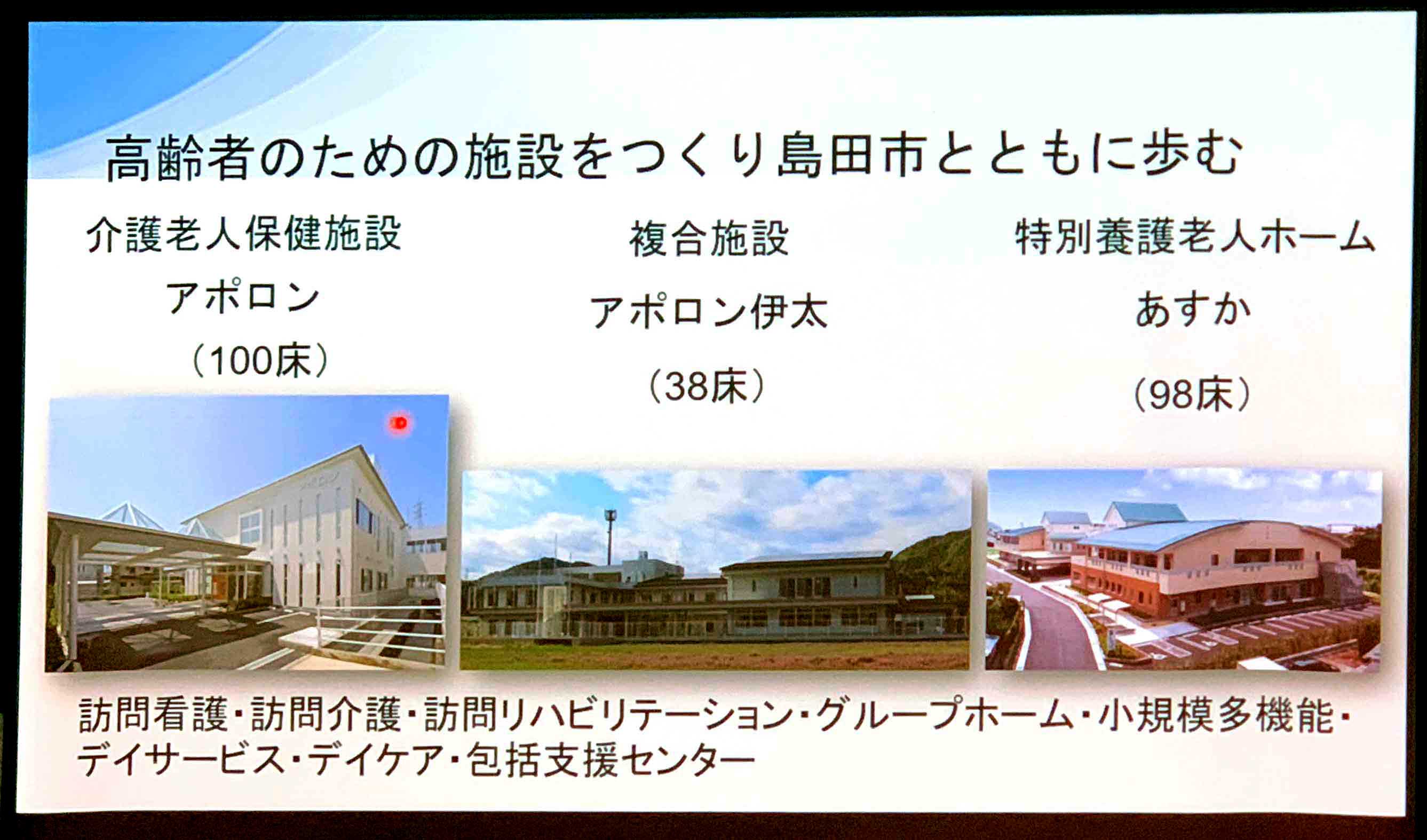

アフガニスタンでの医療支援をされつつ、島田市で地域医療にも大きく貢献されている。こういう先輩がおられるとは知らなかった。 |

|

医学部のこれまでとこれからを語るラウンドテーブル・ディスカッション。 |

|

10月から医学研究科長となられる波多野悦郎先生も参加されていた。波多野先生は医学部軽音学部の後輩で、2017年7月に開催された肝癌研究会の懇親会で、バンド演奏をご一緒したこともある(2023年7月28日の記事参照)。 |

|

式典の後、祝賀会が開催された。 |

|

井村先生による挨拶。私も会の半ばで医生研の所長として挨拶させていただいた。 |

|

湊総長を囲んで。向かって左端から、新蔵礼子先生(東大)、渡邊大先生、湊総長、上野英樹先生、私、柳田素子先生。いい写真だ。 |

|

医学部5回生の林璃菜子さんと。林さんは今河本研の宮﨑正輝准教授の指導で研究をしていて、昨年は免疫学会で英語で口頭発表している(2024年12月3日の記事参照)。一昨年の免疫学会ではポスター発表であったが、その時の様子は裏医生研チャンネルで紹介している(以下のリンク)。 裏医生研チャンネル第82回:学部生が学会発表⁉~京大医学部生の研究発表に密着!~ |

|

医学研究科長の伊佐先生と。 |

|

新蔵先生、鍋島陽一先生(京大)と。 |

|

高折先生と林さん。林さんは、裏医生研チャンネルに出ていただいてた頃はまだ10代だったので、お酒はNGであったが、今は堂々と解禁であるようだ。 |

2025年7月10日(木)

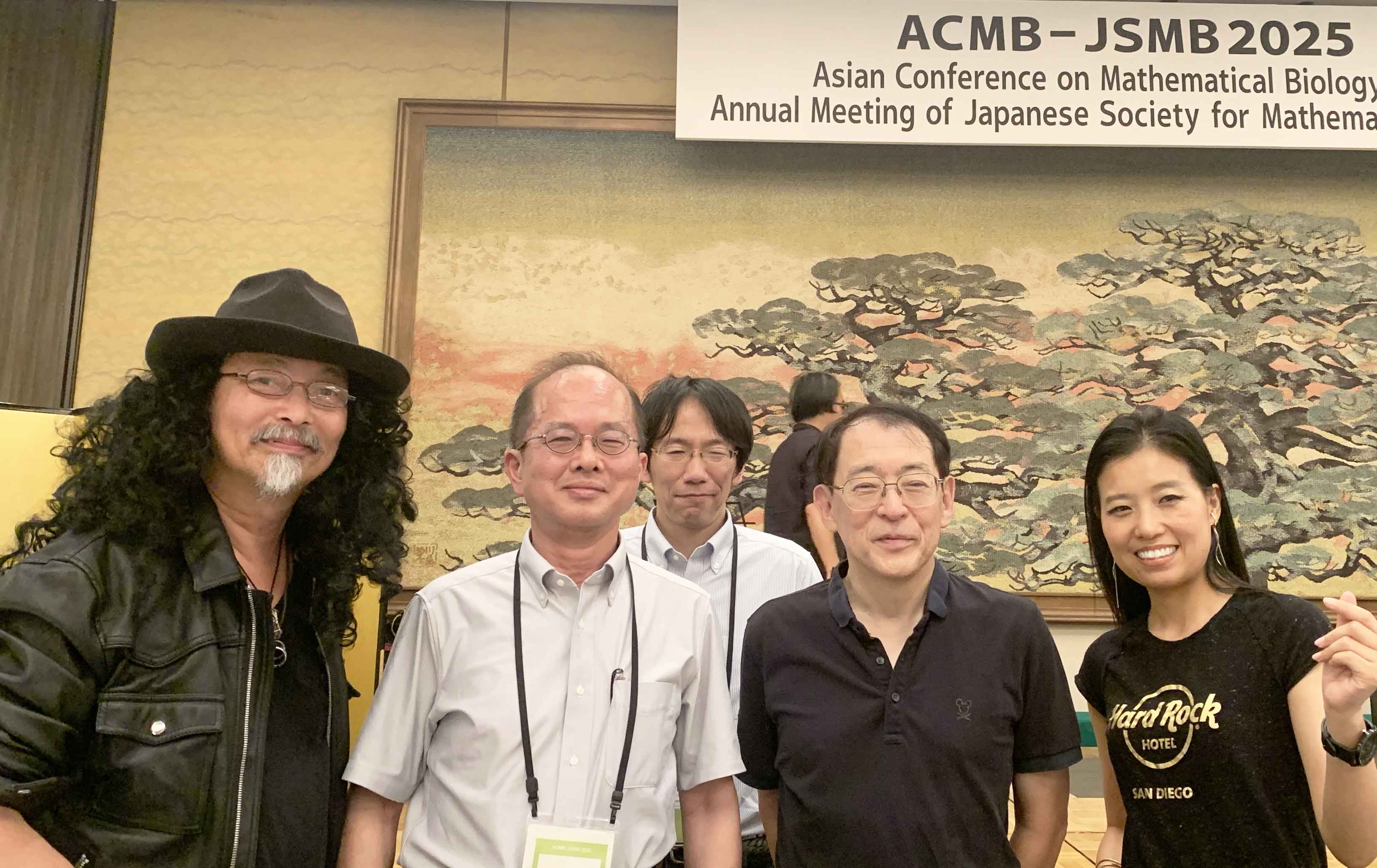

国際数理生物学会年会の懇親会で演奏

|

国際数理生物学会年会が7月7日-11日に、京都テルサで開催された。 2025年度国際数理生物学会年会HP: |

|

懇親会は7月10日に京都リーガロイヤルホテルで開催された。200人以上が参加という、盛大な会だった。 |

|

今回の集会長、望月敦史先生(京大医生研)による挨拶。 |

|

会が始まって1時間くらい経ったあたりで、ネガティブセレクションが登場。短いオープニングのテーマを演奏後、リンパ節一人旅を演奏。 |

|

その後、李聖林先生による「I love you」(尾崎豊)、聖林先生の研究室の若い人と聖林先生のデュエットで「残酷な天使のテーゼ」(エヴァンゲリオンのテーマ曲)、聖林先生の研究室の若い人二人のデュエットで「YMCA」(Village People)を演奏。「YMCA」の元の曲では3番まで歌って終わりであるが、西城秀樹の「ヤングマン」バージョンを採用し、「Y, M, C, A」とポーズを取るパート以後を追加した。写真はそのパート。 |

|

バンド参加者で記念写真。 |

|

本田直樹先生(名古屋大学教授)と。少し前まで、京大の生命科学科におられた。ネガティブセレクションの事をご存知だった。 |

|

この会には影山龍一郎先生(理研、医生研OB、写真向かって左から二人目)が来られていたので、記念写真。4曲演奏しただけだったが、会場の皆がよく聴いてくれていて、ウケていたようだった。とても楽しかった! |

2025年7月9日(水)

前日練習

|

少し前の記事に書いた(2025年6月12日の記事参照)が、国際数理生物学会(7月7日-11日、於京都テルサ)の懇親会(7月10日、於京都リーガロイヤルホテル)でネガティブセレクションが何曲か演奏することになり、この日の夜、スタジオRagで、歌い手さんを含めて、前日練習をした。スタジオの鏡に映った像を撮影している。歌っているのは李聖林先生(京大ASHIBi教授)。 |

|

奥に写っているのは幸谷愛先生(大阪大学)。 |

|

練習終了後、3人で「くうかい」でほっこり。 |

|

くうかいの新メニュー、ヤングコーンを焼いて、カレー味をつけた一品。幸谷先生は「めっちゃ美味しい。またこれを頂きに来よう。」と言っておられた。 |

2025年7月8日(火)

LiMe Happy Hour開催

|

1月から奇数月開催ということで始まったLiMe Happy Hourであるが、5月は新所員歓迎会があるからスキップして、今回が第3回。ポスターには、毎回私が描いたイラストを使っていただいている。新作ではなく、使い回しで、これは2007年に理研免疫センターで開催された「ヒトとマウスの研究者の集い」という副題に合わせて描いたもの。本当にマウスの研究者がいたら面白いなと思って描いた。右下の女子マウスが、「靴ぬぎマウス」と呼ばれ、「かわいい」と、当時の理研内ではちょっと評判になった。 |

|

第2回から、16時-17時に「美味しいコーヒー&ドーナツタイム」が設けられており、16時に仕事が終わる人などに好評であるようだ。 |

|

河本研の貝谷君(D3)と板原君(特定研究員)が、ドーナツにご機嫌だ。 |

|

ドルチェグストというコーヒーメーカーを使って、店の味に近い、色々な種類のコーヒーが楽しめる。これで教員以外は参加費無料であるから、気前がいい設定だ。 |

|

生ビールのサーバー。今回の目玉企画であるようだ。確かに、これがあると、テンションがあがる。 |

|

定番となった焼きそばコーナー。野菜と肉を合わせても、一人前300円弱で提供できるので、とても経済的だ。 |

|

17時からアルコール解禁。写真は18時ごろで、よく賑わっている。 |

|

このテーブルはゲームに興じていた。そういえば、自分も若い頃は、クラブの合宿などで、よくゲームをしていたなあ、と思う。 |

|

会の途中でちょっと抜け出して、三井優輔先生(永楽研助教、写真向かって左)に、アフリカツメガエル(ゼノパス)の飼育室を見せてもらった。写真右は鈴木美奈子先生(三井チーム特定研究員)。 |

|

でかい。丸々としている。こういうのを見ると、うちのにももっと餌をやらないと、と思ってしまう。 |

|

アルビノ。フォルムが際立ち、美しい。 |

|

会は19時に終了し、片付けが終わった後、21時ごろまで、恒例となった反省会。教授室を提供している。この会も楽しみのうちではある。 |

2025年7月7日(月)

下鴨中学校プチ同窓会

|

今年は梅雨らしい梅雨がなく、7月に入ってすぐに夏全開、という感じだ。 |

|

森下あおい先生(滋賀県立大学教授、写真向かって右端)とは、2年前に先生が主催される研究会で講演をさせていただいて(2023年8月23日の記事参照)から、共同研究を続けていて、時々顔を合わせている(2024年3月24日の記事参照)。今回、同級生の立花茂樹さん(2024年12月16日の記事参照)と大久保博志さんで、納涼プチ同窓会を開催。昔話に花が咲いた。「納涼」とはいえ、川床でも、もわっと蒸し暑かった。時折吹く風が心地よかった。 |

2025年7月5日(土)

医生研公開講演会

|

表記の会が時計台記念ホールで開催された。今年の演者は野々村先生と今吉先生。「感じる私・考える私・変化する私」という、興味をそそるテーマだ。 |

|

お二人の講演内容。 |

|

外はうだるような暑さであったが、講演会は盛況だった。 |

|

若村智子先生(人間健康科学部教授)が来られていた。睡眠のメカニズムなどを研究されている。京大美術部の後輩(2013年4月15日の記事参照)。写真中央は若村研の学生さん。 |

2025年7月2日(水)

澤先生と面談

|

澤明先生(Johns Hopkins University)が京大に来られたので、MIC棟で昼食(お弁当)をご一緒して、あれこれと話をした。澤先生は京大でも先端国際精神医学講座の教授を兼任されている。精神科の先生なので私とは分野は違うが、骨免疫学会のウインタースクールで知り合った。骨免疫学会のウインタースクールは、昨年から精神神経系の研究者との合同開催になっており、今年からはさらに内分泌/代謝の人も加わって、面白い会になっている(2025年1月28日の記事参照)。なお、この会は学術的にも有意義な繋がりの会になっているが、主宰者である高柳広先生は東大医学部スキー部のOBであり、澤先生もまた東大医学部スキー部のOBなので、そういう繋がりもあるようだ。 |

2025年6月30日(月)

4回目の万博観覧

|

この日は家族と共に万博を観覧。先週の火曜日と木曜日に行った時は曇天であったが、この日は晴天で、とても暑かった。写真は東ゲート前。10時入場の枠で、30分くらいで入れた。 |

|

早速大阪ヘルスケアパビリオンのリバーセルのブースへ。展示7日目で、本日が最終日。目が無くなっていたり、腕が外れていたりしている個体もあるが、全部が残っていた。今日で最後と思うと、ちょっと寂しい。 |

|

大屋根リングに接した北側に位置する「リングサイドマーケットプレイス西」の中にあるアフリカ料理屋で早めの昼食。安くはないが、珍しいものが食べられるのが、ありがたい。 |

|

私は「クスクスセット」を食した。全ての食の原型のような感じがした。クラフトビールは、バニラ風味と、甘味がつけてあり、ちょっと苦手だった。 |

|

昼食後、11時半頃に、あまり並ばなくても入れそうだったので、すぐ近くのスペイン館を訪問。 |

|

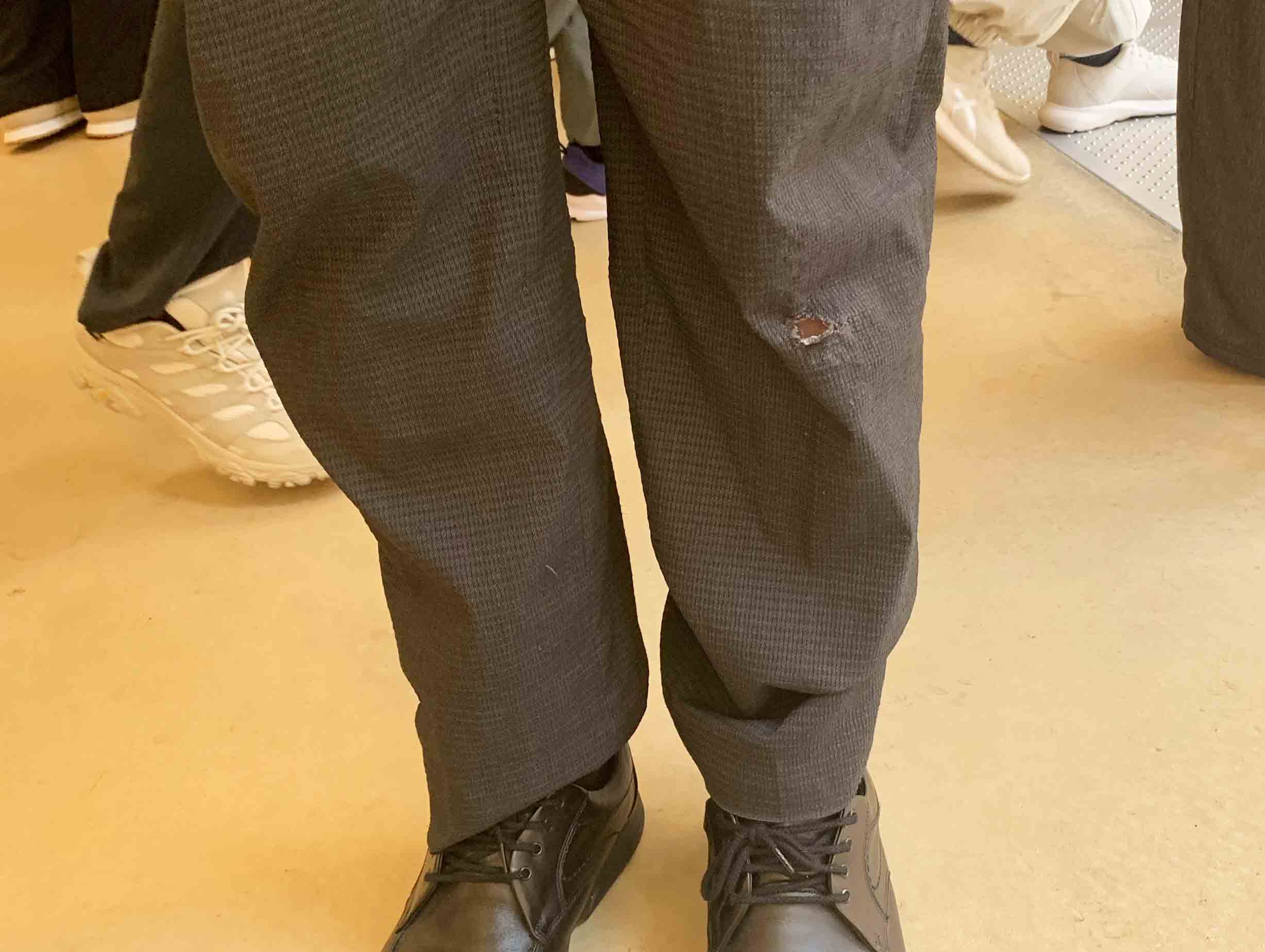

スペイン館で、こういう構造の階段を登る際に、何かの写真を撮ろうと左側に少しはみ出してしまい、よそ見をしていたので40cmくらいの背の高い段にぶつかり、激しく転んだ。 |

|

ズボンが破れ、膝の下あたりに出血を伴う創傷を負った。こういう事故が頻発してれば柵などが設けられると思うが、そうなっていないということは、もしかしたら私がこの階段での最初で最後の負傷者かもしれない。スペイン館自体は、映像や展示に迫力があり、中々良かった。 |

|

リング内北西部にあるパビリオンの中で、ネットで人気のあったところのうち、あまり並ばず入れるところを順次訪問。オーストラリア館。ユーカリの林がいい感じ。 |

|

インドネシア館。植物園の温室のようで、現物展示としてインパクトがあった。 |

|

インド館ではお土産の販売があったが、通路が狭かったので、ゆっくり見ることができず、あまり売れていないような感じだった。 |

|

北側のリング外エリアにあるトイレ。「2億円のトイレ」として有名になった。高級移動式簡易トイレという感じかと。 |

|

マーケットプレイス東にあるトルコ料理屋で、一品(チキンケバブ)とビールで、少し休憩。 |

|

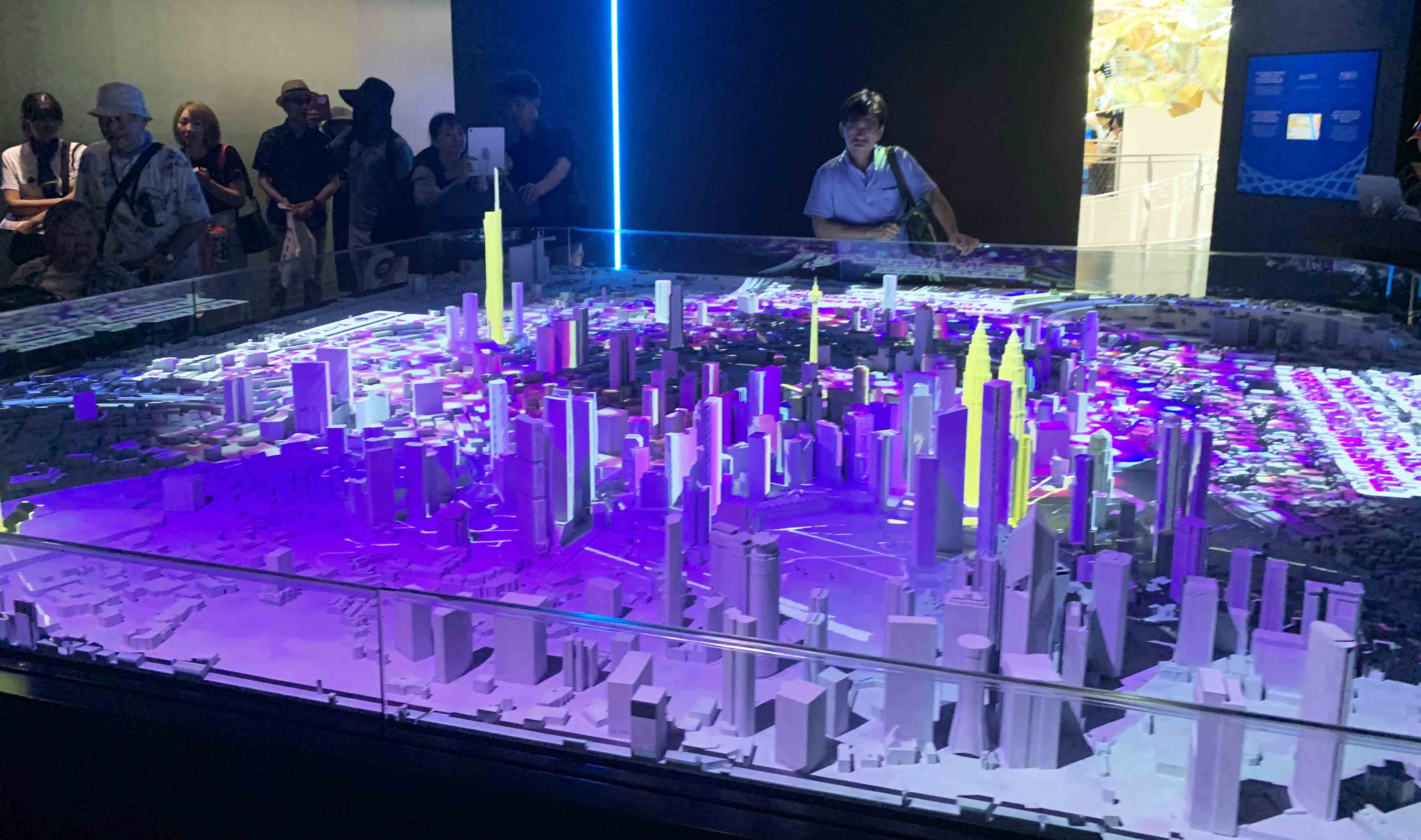

マレーシア館。巨大都市への発展をアピールしていた。 |

|

万博の展示と関係ないが、リング内中央の「静けさの森エリア」で見かけた、巨大なネジバナ。高さ70cmはあったかと思う。普通はせいぜい40cmまでだ。ネジバナはラン科の植物で、日本の在来種であるが、ラン科の植物の中で雄一、雑草化した種。 |

|

私はラン科の植物については「ラン科に属する」というだけで好きなので、ラン科の植物の自生に遭遇すると、ちょっと興奮する。これまでも何度もラボニュースに登場している(2024年6月24日、2023年6月26日、2014年6月20日、2011年6月27日の記事参照)。しかし、こんなに大きな個体は見たことがない。 |

|

すぐ近くにも高さ60cmくらいの別な個体が見られたので、このあたりの個体は大型化する遺伝的な素質をもっているのかもしれない。もし1−2ヶ月後に来る機会があれば、是非種子を採取したいところだ。 |

|

フィリピン館を観覧後、ブラジル館を訪問。アート性が高いとの評判。 |

|

地球環境の悪化を防ごうというメッセージが、動画とインスタレーションで激しく表現されていた。アマゾンの熱帯雨林を抱えるブラジルが本気でこう考えているのであれば、いいことだ。 |

|

夕食は、ハンガリー館附属のレストラン「ミシュカ」で。人気があるレストランであるが、あまり商売っ気がなく、この日も17時前に並んだら、そのすぐ後ろで「本日分はこれで終了」と列の最後尾が閉じられた。その後、1時間くらい待たされたが、それでも前菜のマトンのパテ(2000円くらい)とワイン(2000円くらい)にありつけると、嬉しそうだ。 |

|

メインディッシュ。写真は玉子焼きの上にチキンが乗ったものと、大麦のリゾットの上にポークが乗ったもの(それぞれ4000円くらい)。ちょっと変わった味で、美味しかった。 |

|

ポーランド館。仮想空間で薬草を自由にデザインするというコーナー。ポーランド館といえばショパンコンクール出場者のライブ演奏が聴けるというイベントをやっているが、これは予約制でとても激戦となっており、今回も2ヶ月前予約と1週間前予約で挑戦したがあえなく落選。なお、この日に観たポーランド館の一般向け展示の中には、音楽の要素はほぼ皆無であった。 |

|

19時過ぎから20分ほど並んで、ハンガリー館へ。ハンガリーの民族音楽のライブショーが観られた。とても美しい曲だった。7分くらいであったが、目の前での迫力あるパフォーマンスに、心を揺さぶられた。なお、舞台は円形劇場になっており、中央にパフォーマーが立つ。以下の動画を見ていただくと、最初の方で、パフォーマーは歌いながらゆっくりと、とてもスムーズにまわっている。舞台に回転する装置が付いているのかと思ったが、後で見るとそのような装置はなく、どうやらゆっくり小刻みに自分でまわっているということのようだった。 ハンガリー館の民族音楽のライブパフォーマンス(約7分のフル動画): |

|

20時頃、ドローンショーを観覧。 |

|

QRコードが中空に浮かぶ様は、中々シュールだ。 |

|

土産物を物色した後、大屋根リングを半周ほど歩いた。これで合計4回訪れたことになるが、機会があれば再訪したいと思った。 |

2025年6月29日(日)

「関電病院かえる会」に参加

|

関西電力病院のOB/OGは、医師だけの会という形で年に1回開催されてきた。その会は昨年で最後ということになり(2024年9月8日の記事参照、2019年9月14日の記事参照)、今後は、看護師さんや検査技師さんも含めた職員全体のOB/OG会である「関電病院かえる会」に加わる形で移行することになった。参加者は100人近い、大きな会だ。なお、私(河本)は1986年卒であるが、京大病院で1年間研修医をしてから、1987年6月から1989年3月までの約2年間、関西電力病院で研修医として働いた。 |

|

外科部長だった丸山泉先生による挨拶。 |

|

眼科の南求先生と。南先生とはスキー友達だった。シーズン中によく行ったのは八方、野沢、志賀高原などにほぼ毎週のように行っていたが、南先生は4月には青森県の岩木山での山スキー、5月には山形県の月山での春スキーなども企画され、何回もご一緒した。 |

|

同じテーブルだった人を中心に集合写真。 |

|

テニス部の先輩である筧善行(かけひよしゆき)先生と。私が1回生の時(1980年)筧先生は6回生だった。泌尿器科の先生で、2017年から2023年まで香川大学の学長を務められた。10年ちょっと前に、筧先生が集会長をされた日本泌尿器科学会総会で、話をさせていただいた事もある(2014年4月24日の記事参照)。 |

|

人見滋樹先生と。私が胸部疾患研究所(現医生物学研究所)の桂研に参入した頃(1994年)は、まだ現在の医生研1号館の建物は京大病院の南西病棟として機能しており、胸部外科や呼吸器内科があった。人見先生は当時の胸部外科の教授。しばらくして、胸部研が生体高分子センターと統合して再生医科学研究所に改組された際に(1998年)、医療部門は京大病院本体へ移った。 |

2025年6月27日(金)

河本研歓送迎会

|

ここのところ少し人の出入りがあったので、研究所にほど近い「ゆるり」という店で歓送迎会を開いた。テーブル1。 |

|

テーブル2。 |

|

送別される人として、テクニカルスタッフの松本健佑さんが挨拶。この1年間、細胞製造をよく支えてくれた。 |

|

歓迎される人として、テクニカルスタッフの若林貴美さんが挨拶。4月から河本研に参加。 |

|

6月から河本研に加わったテクニカルスタッフの村﨑冬美さん。細胞製造の経験を持っておられ、即戦力の人材。 |

|

大学院生(D1)として5月から河本研に加わった岩下晶穂先生。中坊周一郎先生(京大病院臨床免疫学特定助教)との共同研究を担当(2025年5月26日の記事参照)。少し前の記事に書いたが、京大医学部テニス部の先輩である岩下靖史先生(音羽病院脊椎センタ―センター長)のお嬢様。 |

2025年6月26日(木)

関西電力北支店関係者と万博を観覧

|

大学院時代から理研に単身赴任するまでの11年間、毎週金曜日の午後に関西電力北支店(天神橋8丁目)で産業医の仕事をしていた。その当時の関電社員だった高見明伸さんが万博関係の仕事をされていて、「未来の都市パビリオン」の副館長をされているということで、北支店で衛生担当の事務をされていた方達と万博に一緒に行きましょうという話が出ていたが、どうせならリバーセルが出展中に、ということで、この日、万博を訪問。この2日前と、4月のテストラン(2025年4月6日の記事参照)を含めて、3回目だ。左の写真は東ゲートを入ったすぐのところにある「Welcome」の文字。 |

|

帰り際に逆の方向から見ると「Good bye」と読めるようになっている。 |

|

向かって左から只埜(ただの)さん、暁山さん。只埜さんと暁山さんは、他の人達も一緒に何人かで医生研を訪問いただいたことがある(2019年3月30日の記事参照)。 |

|

まず大阪ヘルスケアパビリオンへ。リバーセルのブースでは、ボールペンで描いた配置図を貼っていたにもかかわらず、並べ方はかなり乱れていた。 |

|

キラーT細胞の腕が外れていたのを、暁山さんが裁縫セットで直してくれた。 |

|

ブースの前で記念写真。 |

|

配置を示す図を、新たにカラーで印刷し、左右に貼り付けた。 |

|

リングの外、北側の「リングサイドマーケットプレイス」というエリアには、色々な国のレストランがある。パビリオンに付随したレストランよりも席が多く、混雑する時間を避ければ、わりと空いている。この日は、マーケットプレイス東にあるトルコ料理屋で早めの昼食。美味しかった。 |

|

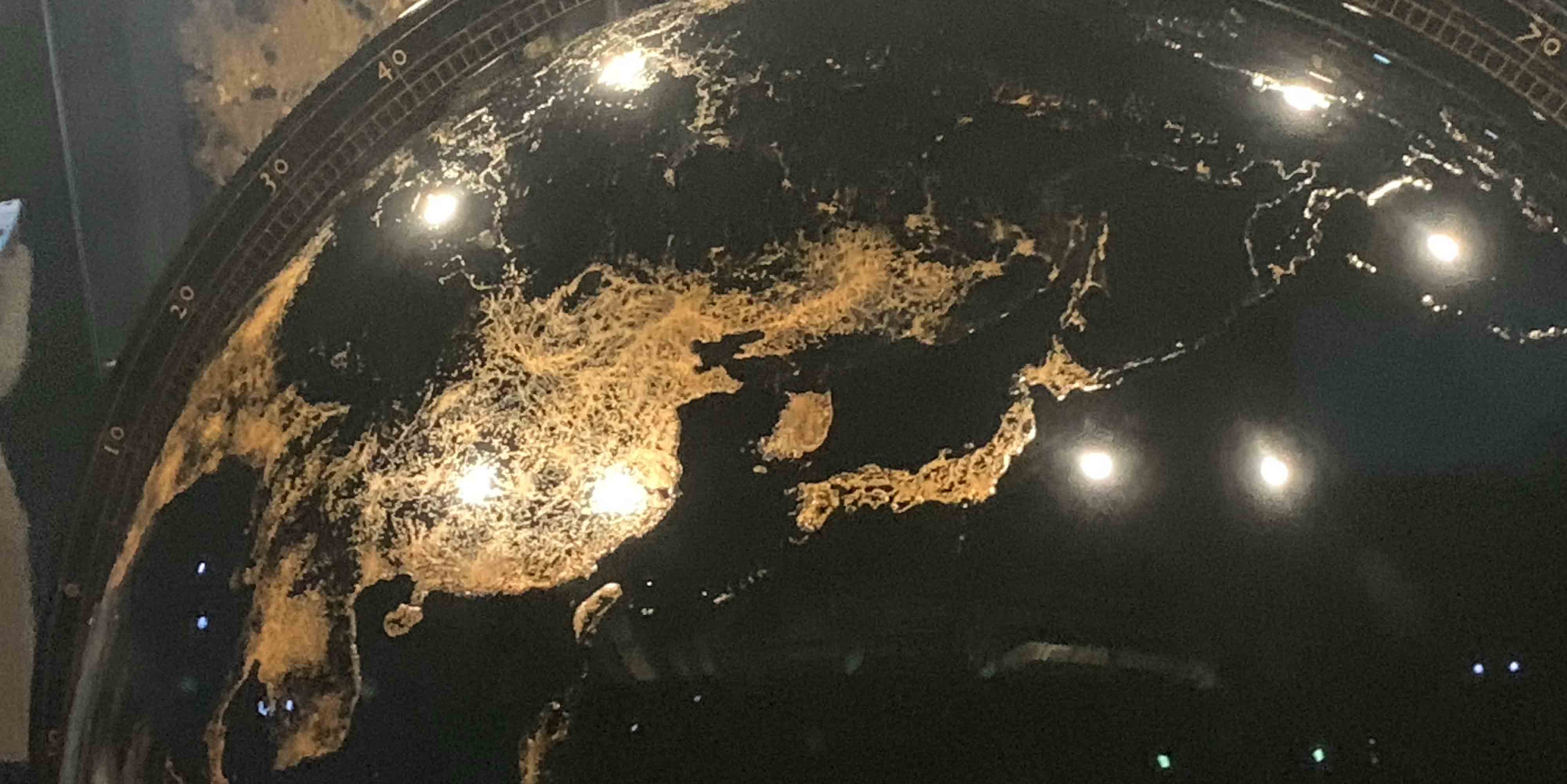

「夜の地球 Earth at Night」館の、輪島塗の地球儀。直径1m。北朝鮮の部分が暗いことが表されている。 |

|

多くの国が参加している「コモンズ」という建物がいくつかある。その中の一つコモンズBで見たドミニカ共和国のブースでは、カーニバルの際に悪魔としてねり歩く時の装束が飾ってあった。夢に出てきそうで、ちょっと怖い。何らかのドラッグをやった人がデザインしたのであろう。 |

|

この日も大変暑く、 エチオピアのブースで売っていたKINGFISHERというインドのビールで喉を潤した。 |

|

土産物屋さんで見た「漆のミャクミャク」と「鍋島焼のミャクミャク」。漆のミャクミャクは一体だけ、鍋島焼のミャクミャクはごく少数だけ作られたとのことだが、それぞれ165万円、55万円とかなり高価であるにも関わらず、即完売となったそうだ。 |

|

関西電力滋賀支店に勤務されていた我谷さん(写真向かって左から二人目)が、この日たまたま万博に来られていて、一瞬合流。 |

|

高見さんが副館長を務める「未来の都市」パビリオンを観覧。日立やクボタなどの多くの企業が未来の都市のイメージを表現。見どころが多い。 |

|

西の方のエリアを歩いていたら、柵の外に飛ぶはずだった「空飛ぶクルマ」が置いてあるのを見かけた。これが運行されなかったのは残念だ。ただ、よく言われることであるが、これはどう見ても人が乗れる「大型ドローン」であって、この形状のものを「空飛ぶクルマ」というのは、ちょっと無理があろう。 |

|

会場の外側を巡回しているバス「e Mover」。西の端から、東ゲートに戻るときに乗ってみた。 |

|

バスの車内。運賃は400円。 |

|

車窓からは、埋立地の原風景が望める。便利ではあるが、こういうのは本来は園内を周るきもので、「夢の世界から現実に引き戻された」ようにちょっと感じがした。 |

|

大屋根リングの南の端を、外側から見たところ。 |

|

万博は早めに引き上げ、梅田の阪急グランドビルのレストランで会食。向かって左端が高見さん。今回の万博には、何年も前から準備にずっと関わってこられたらしい。苦労話をあれこれと聴けた。お疲れ様でした。 |

2025年6月24日(火)

万博でリバーセル社が展示

|

以前に少し書いたが、私(河本)が創業したベンチャー会社であるリバーセル社は、大阪ヘルスケアパビリオンに1週間、出展できることになっていた。この日は、その初日。 |

|

10時入場の枠。天気予報ではかなり雨が降るとの事であったが、うっすらと陽射しがあり、暑かった。気温は最高気温30度くらい。 |

|

手荷物の検査場。 |

|

11時前に、ようやく入れた。今回は、秘書の中宮さん、宮武さんと、特定助教の小林さんとご一緒した。 |

|

ヘルスケアパビリオンの前で、リバーセルの畑中さん(事業開発)、大久保さん(広報)と合流。 |

|

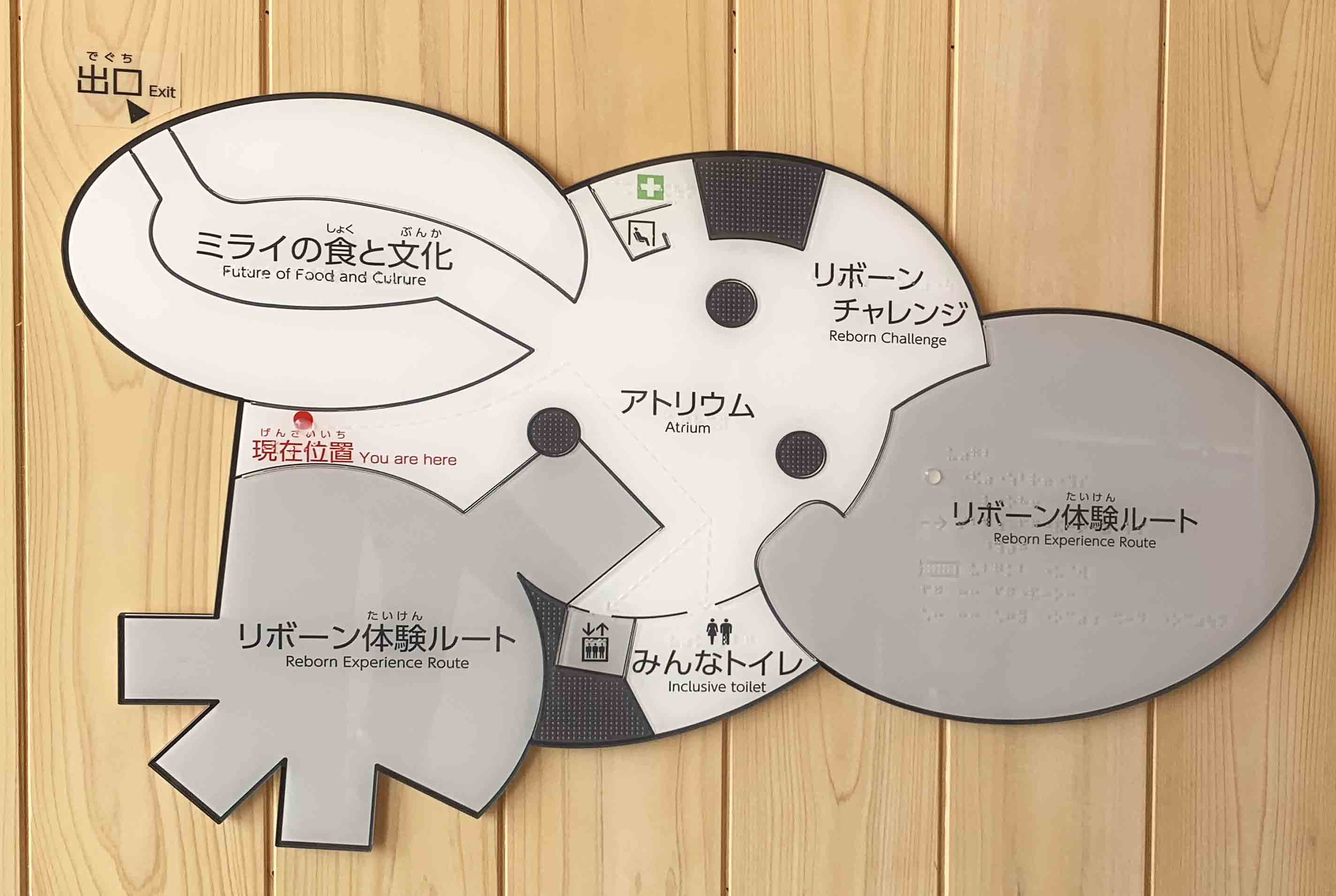

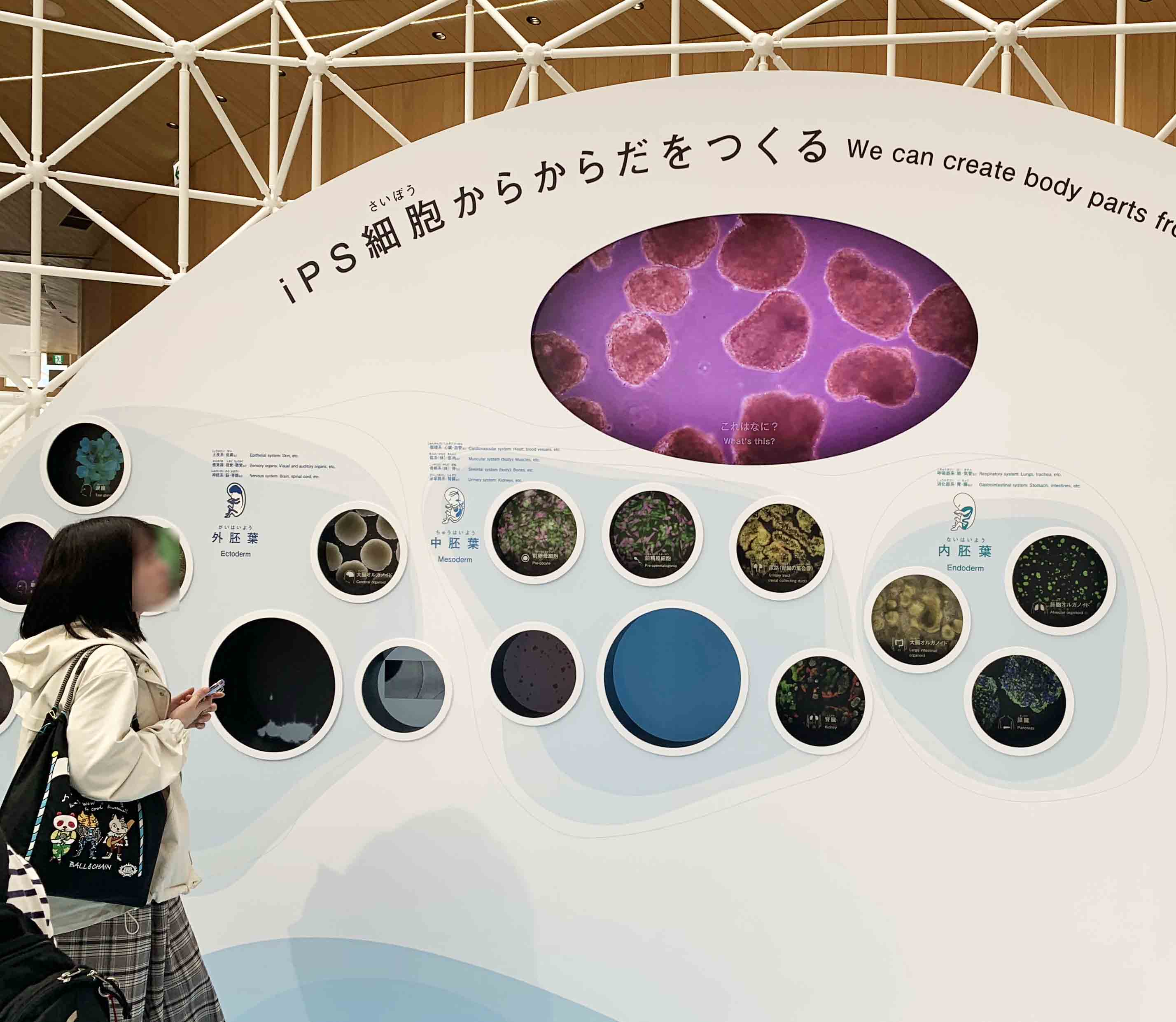

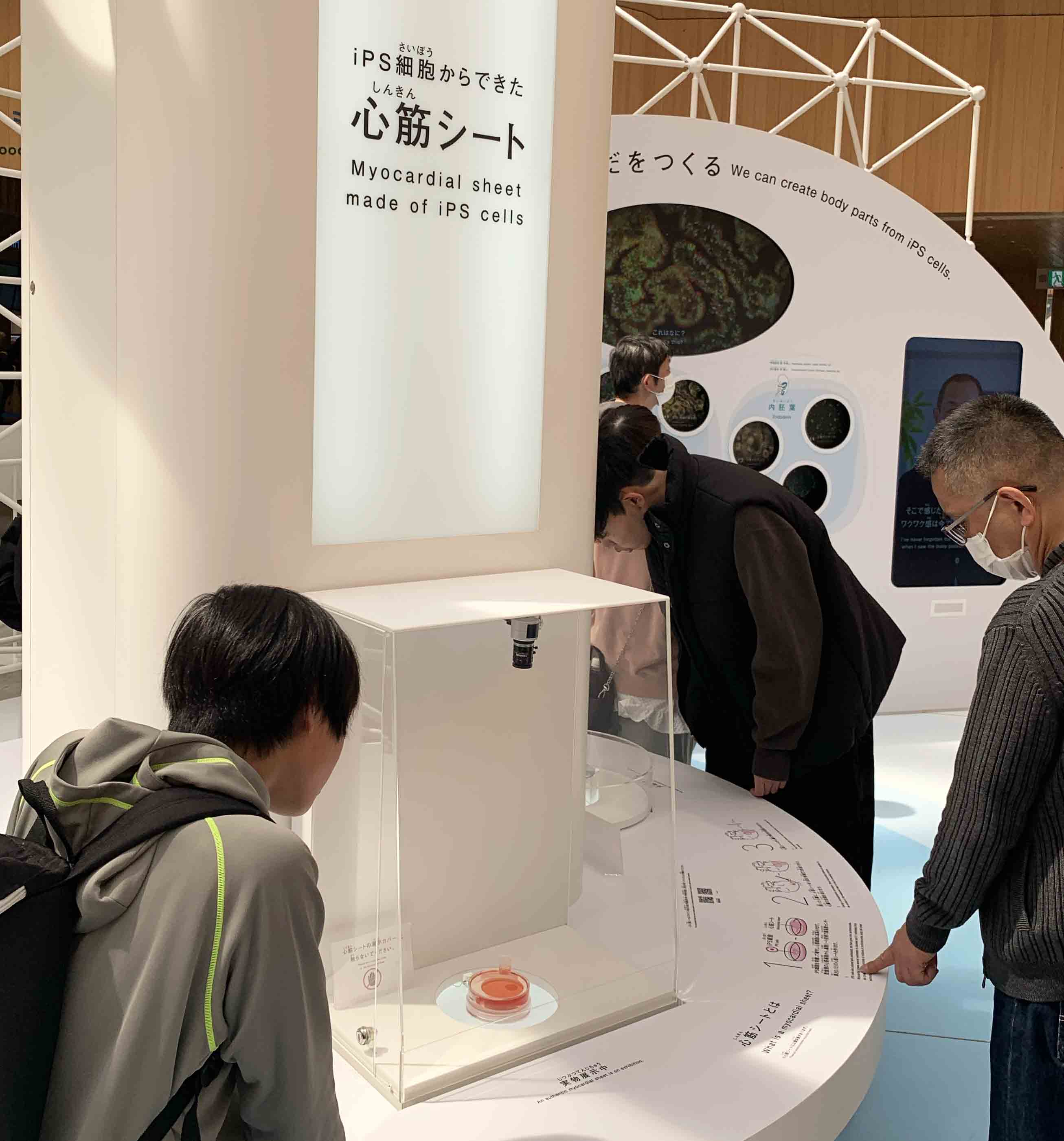

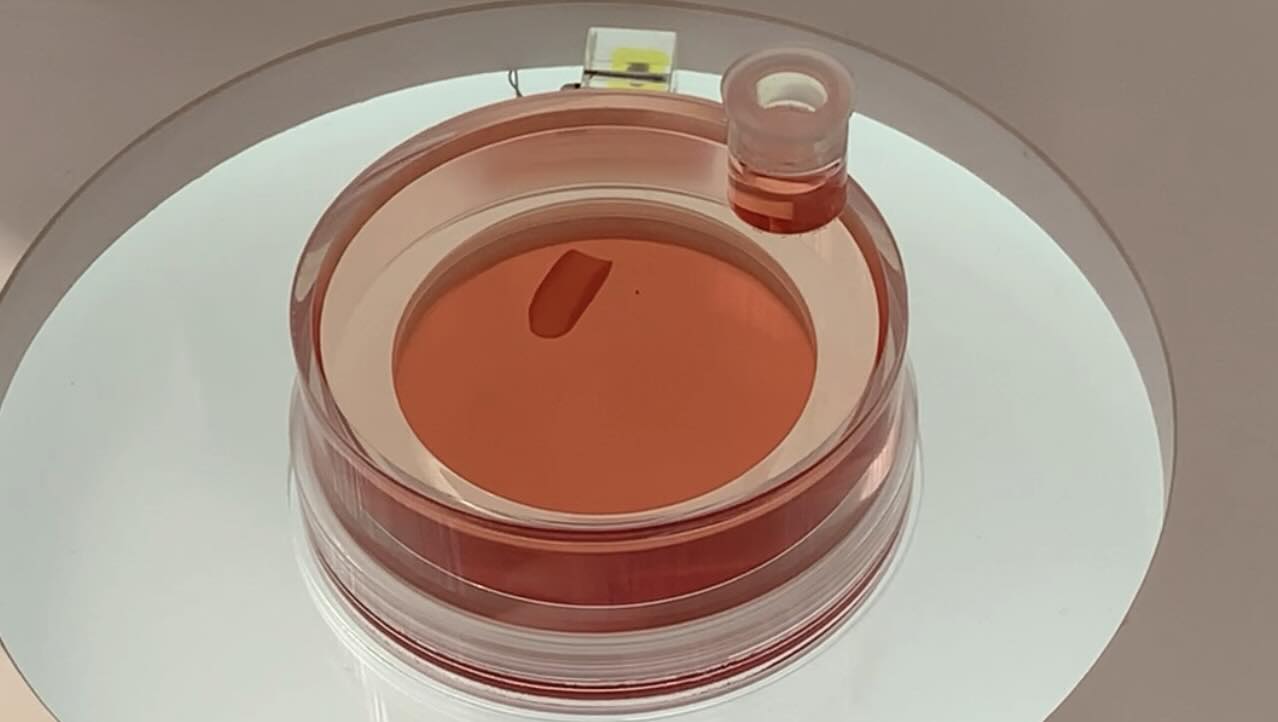

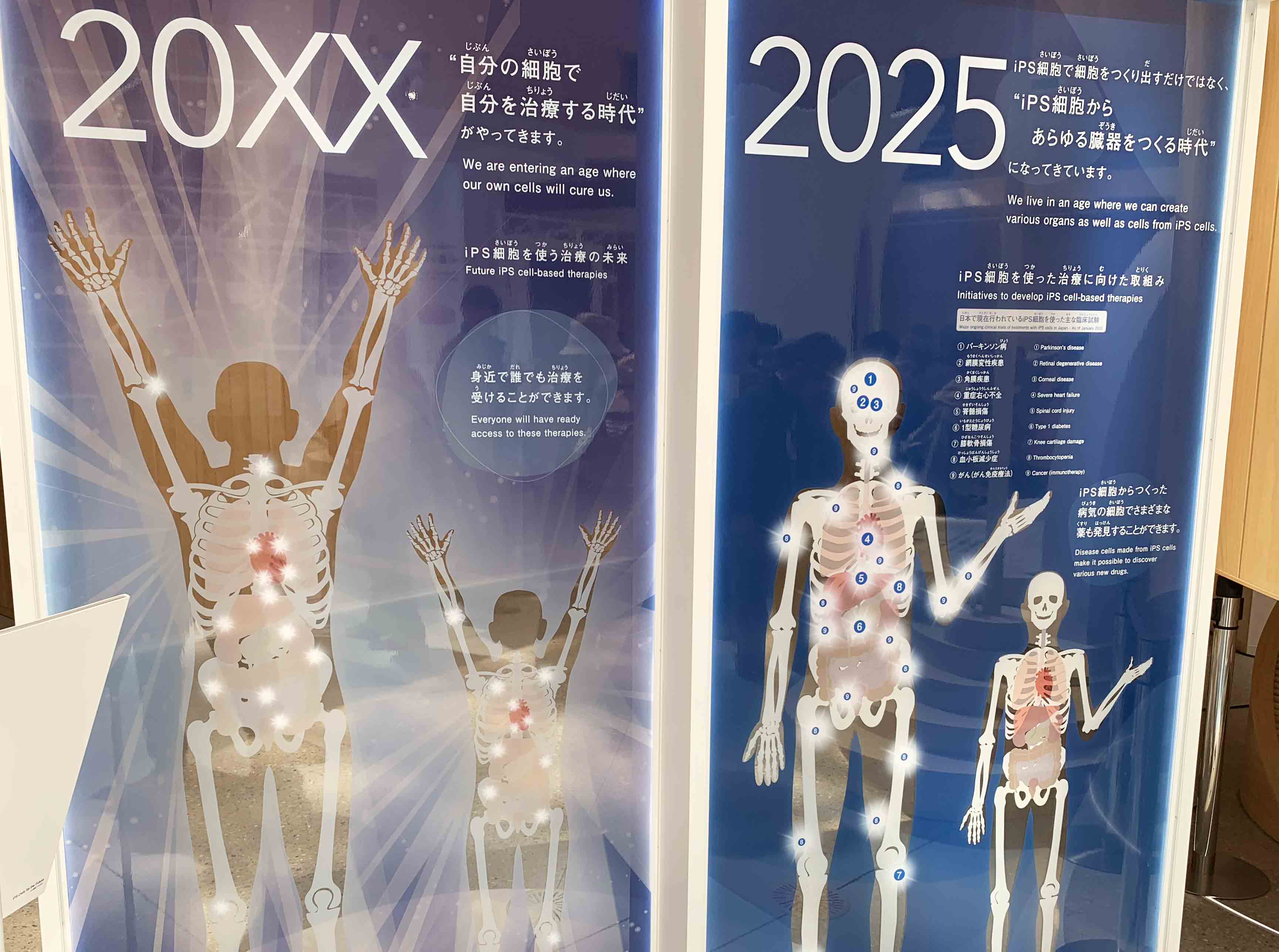

このパビリオンの真ん中あたりのエリアは、iPS細胞を使った再生医療の常設展になっている。テストランで来た時の報告記事に書いた(2025年4月6日の記事参照)が、お世辞にも良くできた展示とは言えない。多くの疾患(網膜疾患、角膜疾患、パーキンソン病、脊髄損傷、貧血など)に対して実際に臨床試験が進んでいるのに、そのイメージがほとんど示されていない。勿体ない話だ。 |

|

「未来のレストラン」「未来の美容院」などのテーマ別の柱状のブースが並んでいて、リバーセルの展示は「未来の病院」の中の一つ。左側のパネルは、3分くらいの動画をリピート再生していて、ちょうど私が出ている場面が写っている。なお、「会社名は出してはいけない」「パンフレットを置いてはいけない」「説明員を常駐させてはいけない」などのルールがあるようだが、動画の中で個人名を出すのはOKだったようだ。 |

|

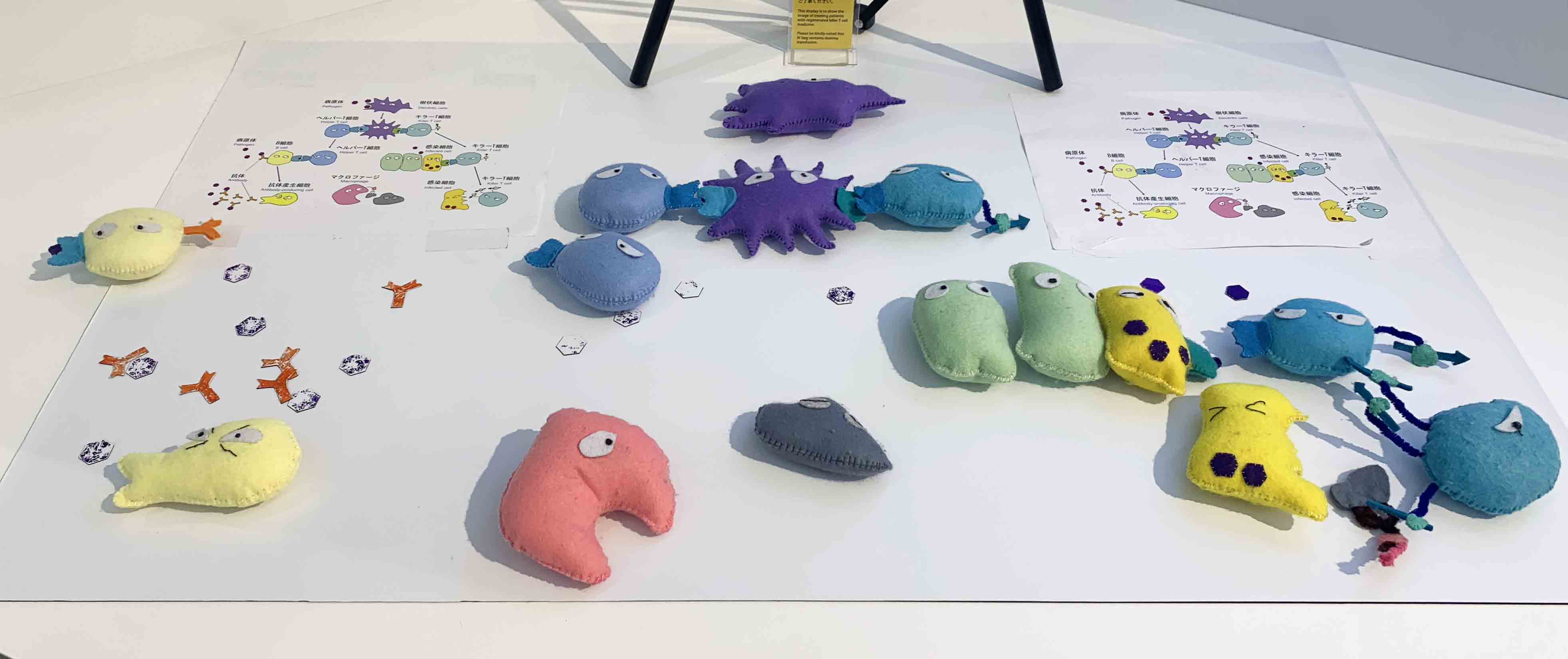

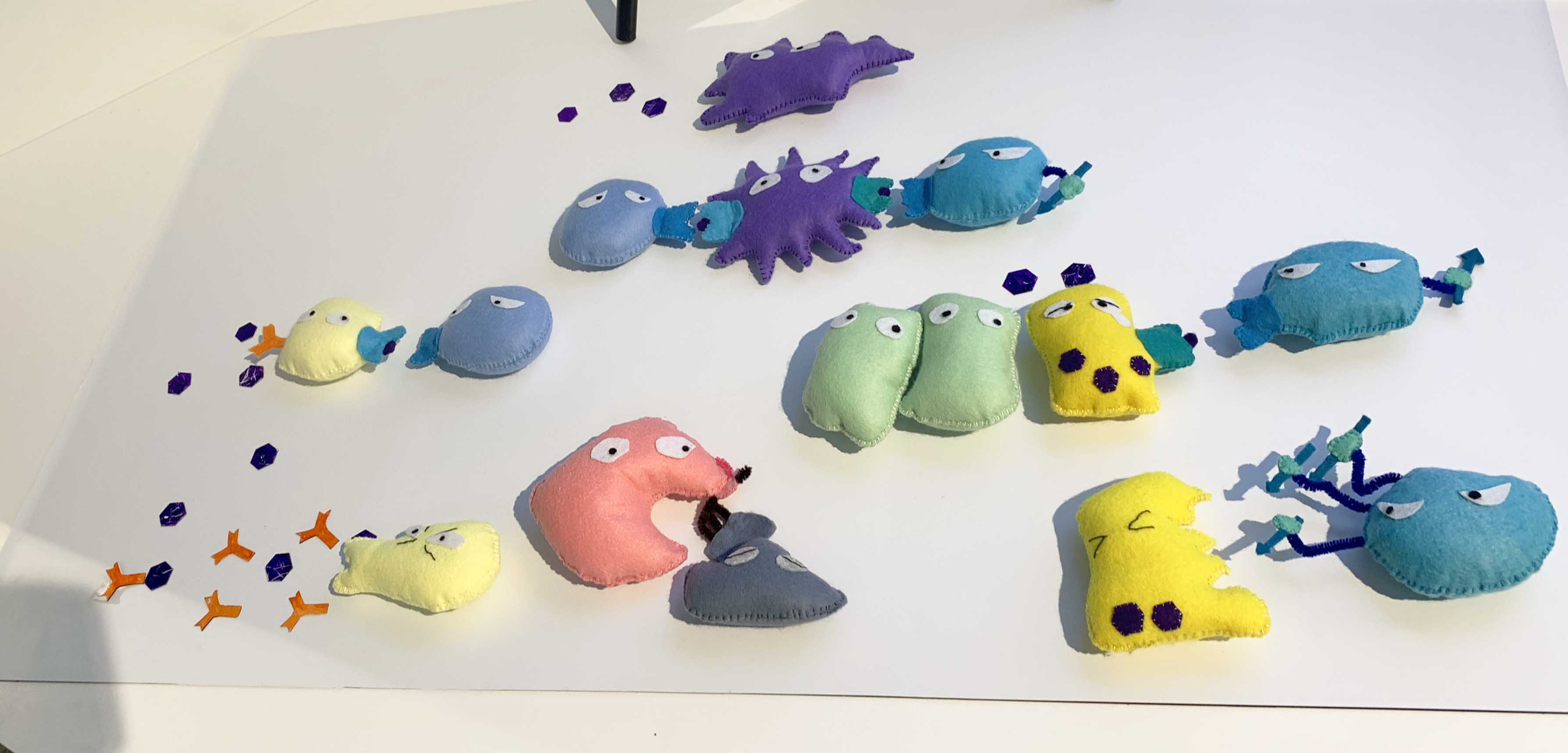

テーブルの上には免疫の仕組みを表した細胞キャラを並べるという演出。配置が乱れていたので、直しているところ。 |

|

展示の全体像。左側のパネルで流した動画は、展示の終了後、YouTubeにアップしてあるので、興味のある方は、見ていただければと思う。 Expo2025 大阪・関西万博でも大好評!「リバーセルの再生キラーT細胞療法が未来の医療を変える!」(YouTube動画、約3分): |

|

細胞キャラの部分のアップ。秘書の宮武さんが創ってくれた。 |

|

参考までに、原図と細胞名。 |

|

リバーセルの関係者と一緒に記念写真。後列左から二人目は梶川社長。万博での展示は、出したい会社はどこでも出せるというものではなく、リバーセルのスタッフの奮闘により、大阪産業局が主催する「スタートアップが開発するイノベーティブな製品・サービスの展示」に採択されたおかげである。10倍以上の競争率だったらしい。一旦採択されると、出展料などは必要がなく、また動画の制作費などについても補助が出る。ありがたい話だ。 |

|

大屋根リングの中の通路。スケール感に圧倒される。 |

|

会場の真ん中あたりに、15分ごとに霧を噴き出すエリアがある。この日は風があまり吹いていなかったので、濃い霧が一帯に立ち込めて、動くと人にぶつかりそうで怖いくらいだった。 |

|

お目当ての中東系のパビリオンのレストランが混んでいたため、リング外のマーケットプレイス西にある「550円で50分の席料」のフードコートに行ったところ、予約で満席。テストランの時はガラガラだったのに…。仕方なく外の席で食べる覚悟をしたところ、近くの中国山東料理の店に空きを見つけて、そこで昼食。麺類も美味しかったが、肉まんのように皮が厚い焼き餃子も美味しかった。 |

|

ヘルスケアパビリオンに戻って、細胞キャラの配置を示す図を描いて設置した。来場者、特に子供達が手に取って、その後適当に置くので、すぐにばらける。「配置図があれば誰かが直してくれるのでは」という期待を込めている。 |

|

大久保さんが会場内の売店などを探してくれたが、太字が書けるペンや色鉛筆などが見つからなかったので、ボールペンで描いた。 |

|

テーブル面の左上の方に貼り付けた。 |

|

作業を終え、動画に合わせて記念写真。 |

|

その後大屋根リングに登り、北半分を半周。 |

|

事前の予約で取れたのは関西パビリオン(15時45分〜)と夜のパレード(レジオネラ菌のせいで中止)だけだった。当日予約のページから検索しても、4人で入れそうなところはなかった。それで、並んだら入れそうな各国のパビリオンなどを見て回ることにした。ネットで見つけたランキングなどを指標に、まずはサウジアラビア館を訪問。 |

|

20分くらいの待ち時間で入れた。靴職人が靴を作っている。 |

|

楽器の演奏も聴けた。建物も雰囲気があり、全体的には十分楽しめた。 |

|

事前予約で入れた関西パビリオンで、三重県のブースの入り口にある鏡のトンネル。過去へ旅立つタイムトンネルという設定らしい。スタッフが写真を撮ってくれた。なお、予約で関西パビリオンには入れても、それぞれの県の人気のブース(例えば福井県の恐竜、鳥取県の砂丘など)は再度並ぶ必要があった。なお、関西といえば基本的には京都、大阪、滋賀、奈良、和歌山、兵庫で、三重、徳島、福井はまあ広義には関西といえなくはないが、鳥取はちょっとどうよ、と思った。 |

|

京都のブースに、カラフルな漆器の展示があった。これらも、週替わりであるらしい。 |

|

関西パビリオンを出て、すぐ近くのベトナム料理屋(サイゴンカフェ)で休憩&おやつタイム。皆はソフトクリーム、私は春巻きとベトナムのビール。 |

|

自分達で挙げた「行ってみたいパビリオンリスト」の上位にあった「トルクメニスタンパビリオン」を訪問。20分程度の待ち時間で入れた。 |

|

入ってすぐに見せられた映像も良かったし、2階の展示もとてもしっかりしたものだった。トルクメニスタンは、カスピ海の東側に位置しており、面積は日本より少し大きいが、人口は700万人程度とのこと。独裁政権による全体主義国家との事だが、石油や天然ガスなどの資源が豊富で、まあ勿論いくばくかのプロパガンダはあるのだろうが、全体に「豊かな国」という印象だった。こういう事を体感できるのが、万博の本来の姿であろう。 |

|

中央アジアの装束は、何故か懐かしいような気にさせてくれる。 |

|

落合陽一プロデュースのヌルヌル館は、競争率30倍とのこと。しかし、中に入らなくても、外から建物を見るだけでも、十分見応えがある。鏡のように外界を反射している壁が振動したり、ぐにゃぐにゃと歪んだりしている。時折、地鳴りのような重低音が響く。写真の目玉のような構造物では、真ん中の円盤の図形が水面に落とした絵の具をかき混ぜるように変化し、悪い夢でもみているかのようだ。NOIZという建築・デザイン会社が手がけたらしい。 |

|

18時半頃、夕食タイム。あてにしていたハンガリー料理やルーマニア料理はすでに売り切れ閉店となっていたが、すぐ近くのポーランド料理の店に入れた。 |

|

セットメニュー。もう一つのセットはベジタリアン向けだったので、これ一択。手前左は「ポテトとチーズ入りピエロギ」。マッシュポテトと自家製トヴァルグチーズを詰めた餃子とベーコン。手前右はビゴスというポーランド風キャベツ煮込み。スモークソーセージが入っている。奥の左端はトマトスープ。奥の中央はライ麦プレッドにパセリとディル入りのハーブクリームチーズ添え。奥右端はレモンヨーグルトケーキ。飲み物は、お酒に関してはビールやワインはなく、酎ハイ的なものしかなかった。料理は税抜きで4500円。それぞれの料理が普通に美味しく、ポーランド料理なんて食べる機会はそうはないだろうからということで、一同、大満足だった。 |

|

多くの国の展示が入っているコモンズという建物の中の一つ、コモンズDに入った。パキスタンのコーナーでは、岩塩のオブジェが印象的だった。赤いのは、鉄分によるものらしい。 |

|

コモンズでは土産物屋さんが散見される。前から欲しかったカリンバが手頃な値段で売られていたので、購入。 |

|

レジオネラ菌のせいで、夜のパレードは中止になっているが、この日は強風という予報だったので、ドローンショーも中止。チェコ館を訪問。チェコといえばボヘミアガラスが有名。 |

|

螺旋状の通路を上がっていく。壁画は好きにはなれなかったが、ところどころいい感じのオブジェが見られた。 |

|

いのちの遊び場クラゲ館は、夜に入るとライティングが結構良い。 |

|

実物大ガンダム。夜見るとさらにかっこいい。 |

|

西ゲート近くの土産物屋で買い物をした後、帰路につく。途中で見たネパール館。まだ開館していない。7月上旬の開館を目指してはいるらしい。 |

|

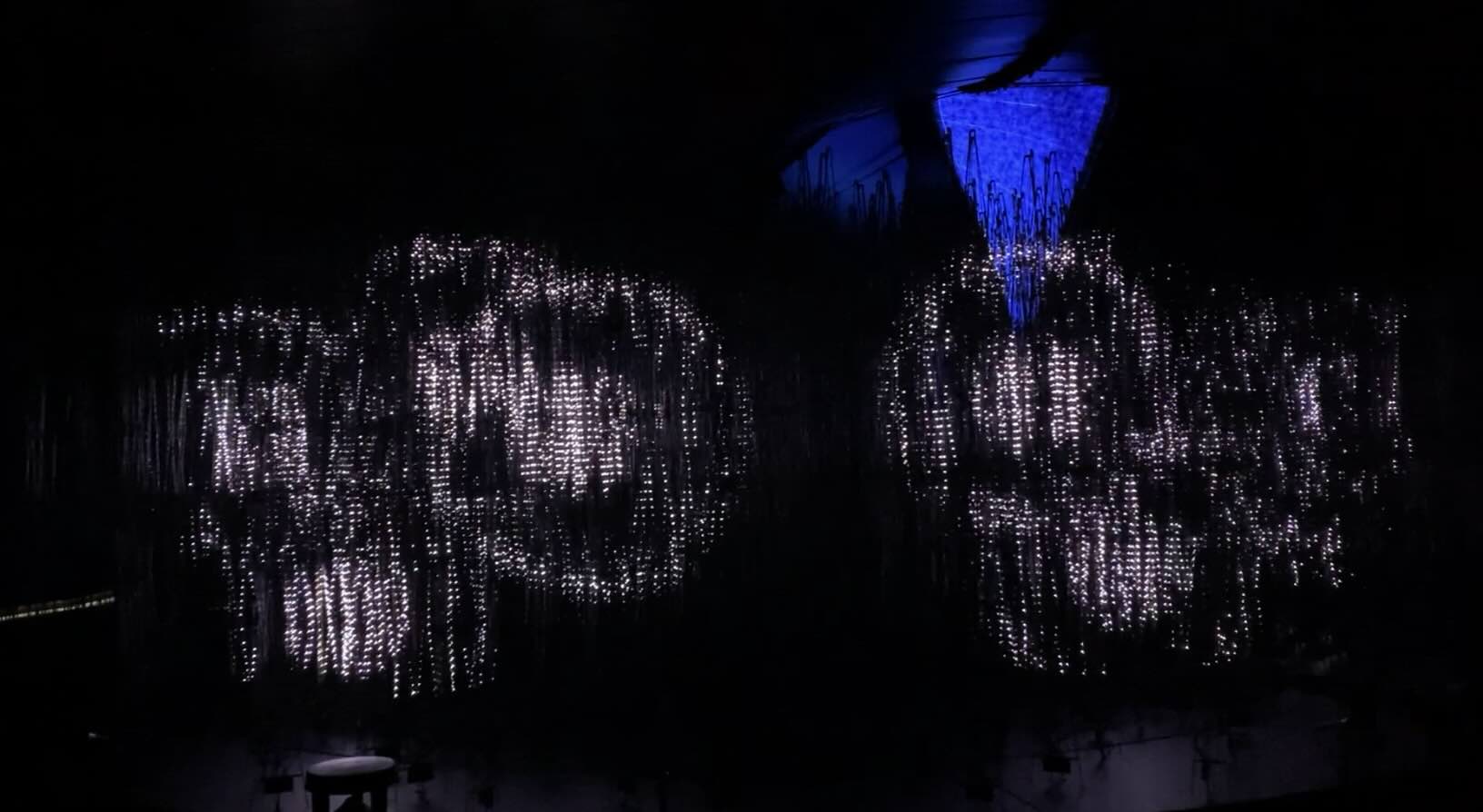

東ゲート近くのNTT館の一部は、通り抜けが可能だった。鉄線を弾くと、ボヨンとした音が鳴り響く仕掛け。この日、万歩計によると、「28000歩」、歩いたようだ。距離にしたら18kmくらいか。4時間以上歩いたことになる。タフな行程だったし、必ずしも予定通りに行かなかったが、それでも万博を十分に楽しめた。 |

2025年6月22日(日)

葵小学校6年1組のクラス会

|

コロナでしばらく集まれなかったが、昨年、再開(2024年8月25日の記事参照)。葵小学校の近くの「かごの屋」で昼食。気が置けない人達ばかりで、いい集まりだ。 |

|

この日は、誰が言い出したか知らないが、食後に、店の向かいにあるジャンカラに行こうという話になっていた。しかし、幹事の船越君が問い合わせたところ、夜まで予約で埋まっているとのことであった。船越君が近くの他の店もあたってくれたが、どこも満室。日曜日の昼間からカラオケに行く人がそんなにいるんだと、ちょっと驚いた(自分達もそうであるが)。あれこれ探してくれた結果、三条河原町のジャンカラが空いているとの事で、タクシ―2台で移動。元々は「歌うよりもゆっくり話をするスペースとして使おう」という予定であったが、実際には昔懐かしい曲を次々に歌いまくって、あっという間の2時間だった。私はいつもの「ボヘミアン」を歌った。 |

|

「楽しかったので、また皆で行こうね」という事になった。皆、いい顔をしている。 |

2025年6月21日(土)

第3回京大-中国医薬大学合同シンポジウム

|

この日の14時から18時まで、表記の会がCCIIのニトリホールで開催された。今回は第3回という事であるが、第1回は芝蘭会館で(2023年12月20日の記事参照)、第2回は中国医薬大学で(2024年11月19日の記事参照)、開催されている。なお、日本台湾生技協会(Japan Taiwan Biotech Association:JTBA)というのは、台湾から日本に来ている留学生を中心にしたコミュニテーで、一定の頻度で講師を招いて勉強会を催したりしているらしい。鈴木淳先生(iCeMS)が、それを聞きつけて、「そういう人達に聴いてもらったら、京大のオンサイトラボの宣伝になって、オンサイトラボで働きたいという人が増えるのでは」と言い出し、それで今回はJTBAとの共催という形になった。 |

|

会場。現地とオンラインで総勢80人くらいが参加という事で、結構な盛会になった。私は16時までKTCCがあったので、16時半ごろに、情報交換会用の差し入れのビール(50本/クーラーボックス2箱)を持参して、参加した。 |

|

Ling-Yo Yang教授(中国医薬大学Dean)による閉会の辞。これまでの経過を総括した上での、encouragingないい挨拶だった。 |

|

情報交換会にて。向かって左から村松正道先生(神戸先端医療研究センター)、萩原正敏先生(京大)、私。 |

|

向かって左から但馬正樹先生(CCII講師)、山口浩史先生(中国医薬大学教授)、私。山口先生は京大と中国医薬大学をつなぐ重要な役割を担われている。 |

|

Ling-Yo Yang先生を囲んで。いい写真だ。 |

2025年6月21日(土)

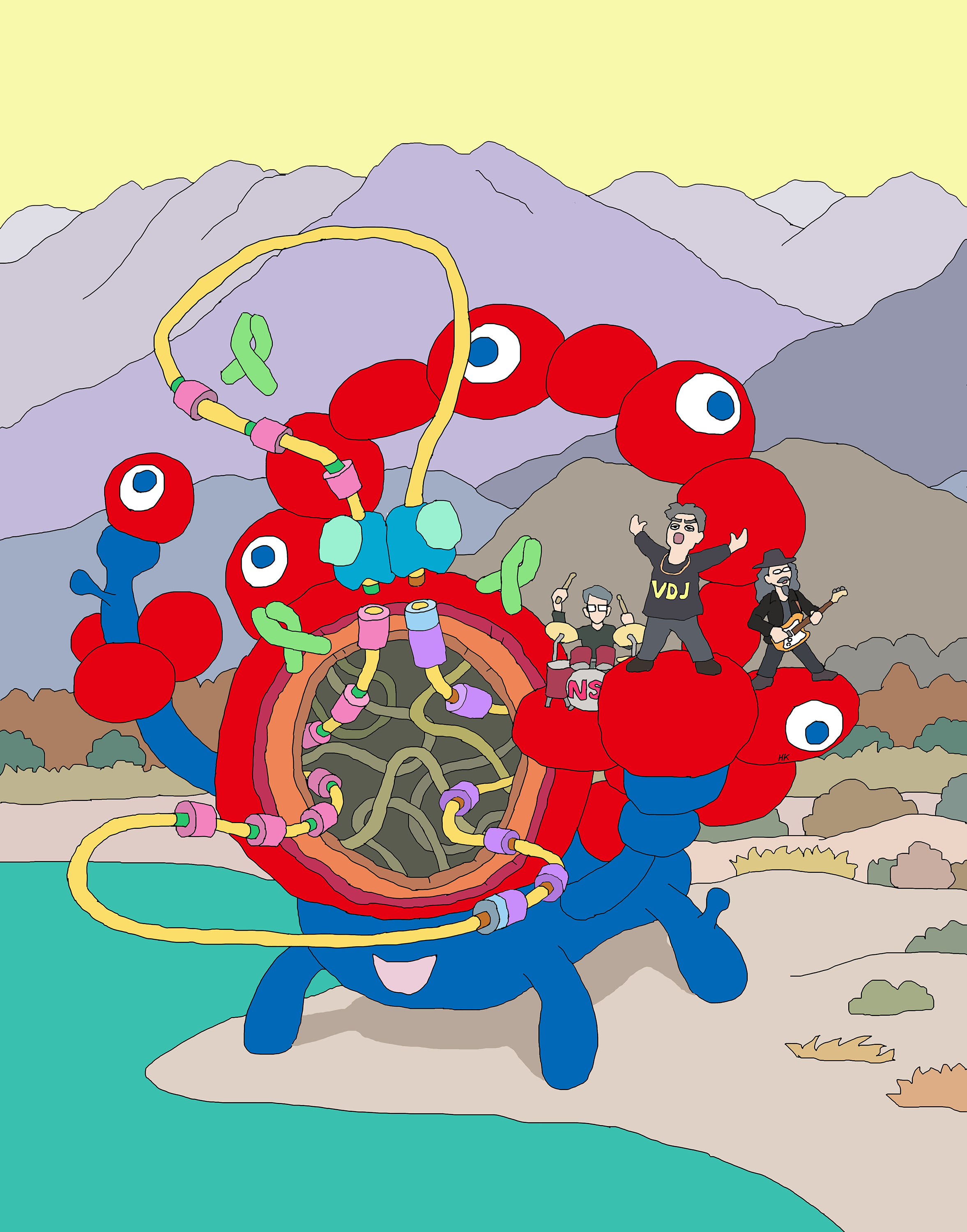

KTCC用のイラストについて

|

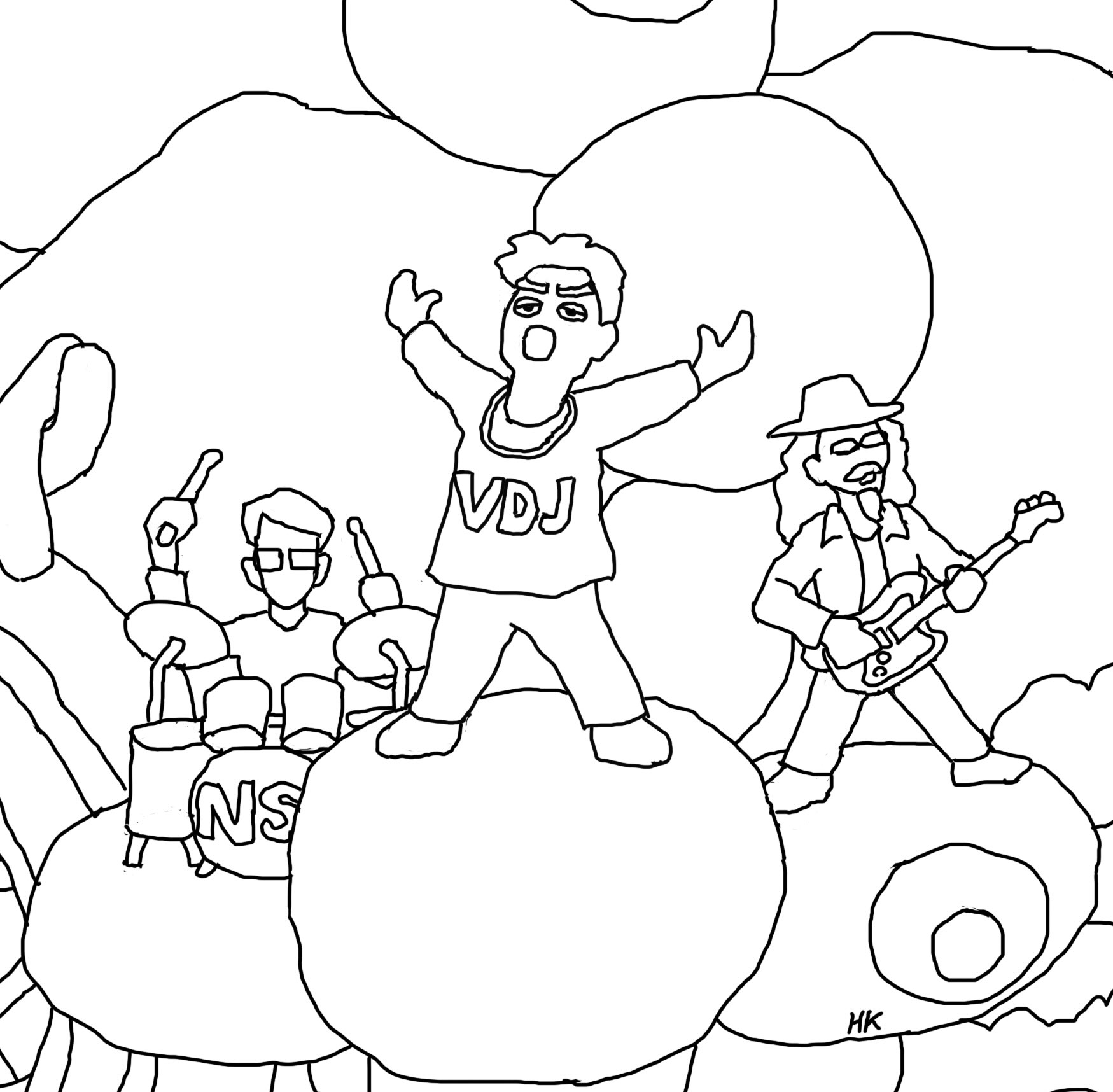

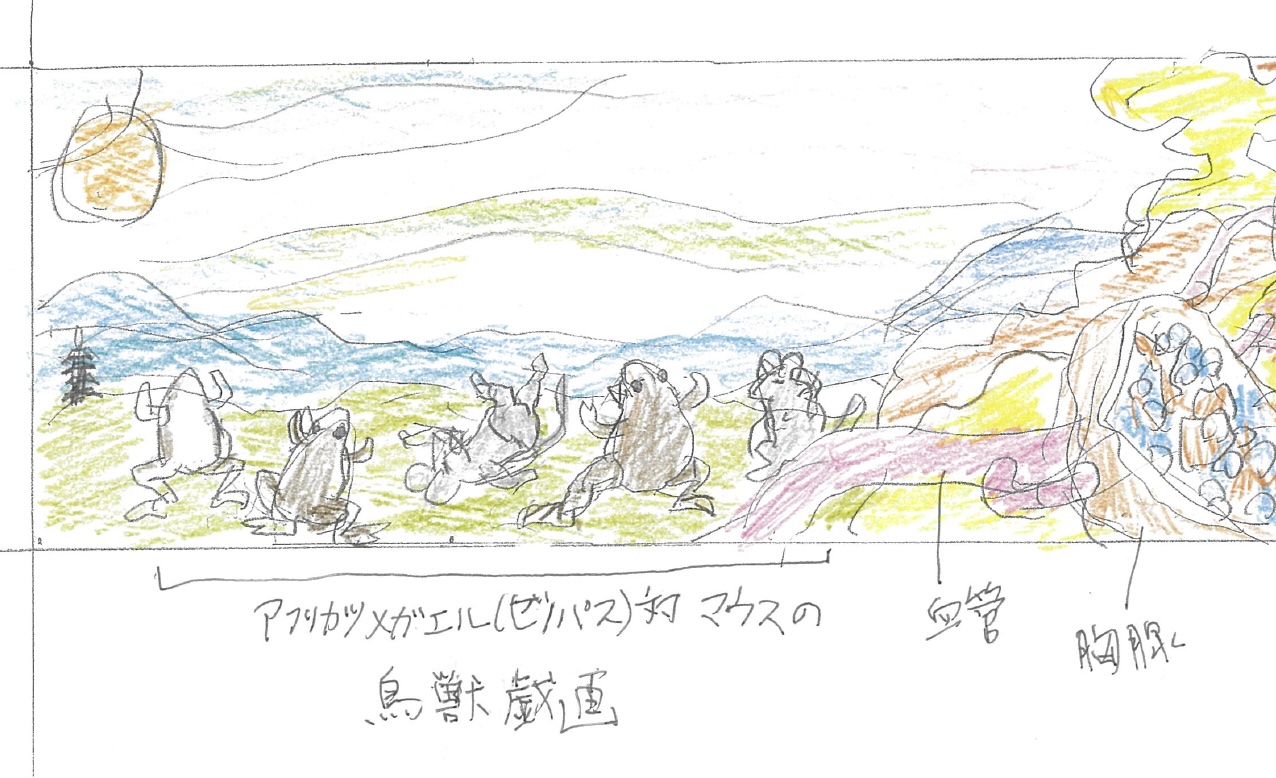

左は今回のKTCCの抄録集に載せるようにと描いたイラスト。どういう経緯で描いたかを解説する。 |

|

今回の集会長である縣保年先生は、ネガティブセレクションのセカンドアルバムの中で「VDJ-recombined」という曲を歌っておられる。ミュージックビデオも制作し、Youtubeに載せている(下記リンク参照)。このビデオは冬の琵琶湖畔で撮影した映像が織り込まれている。 【T細胞の懊悩】VDJ-recombined(YouTube動画) |

|

松ノ浦というところで撮影した。琵琶湖側から写すと、背後に比良山がそびえる。これらを基本イメージにしようと考えた。 |

|

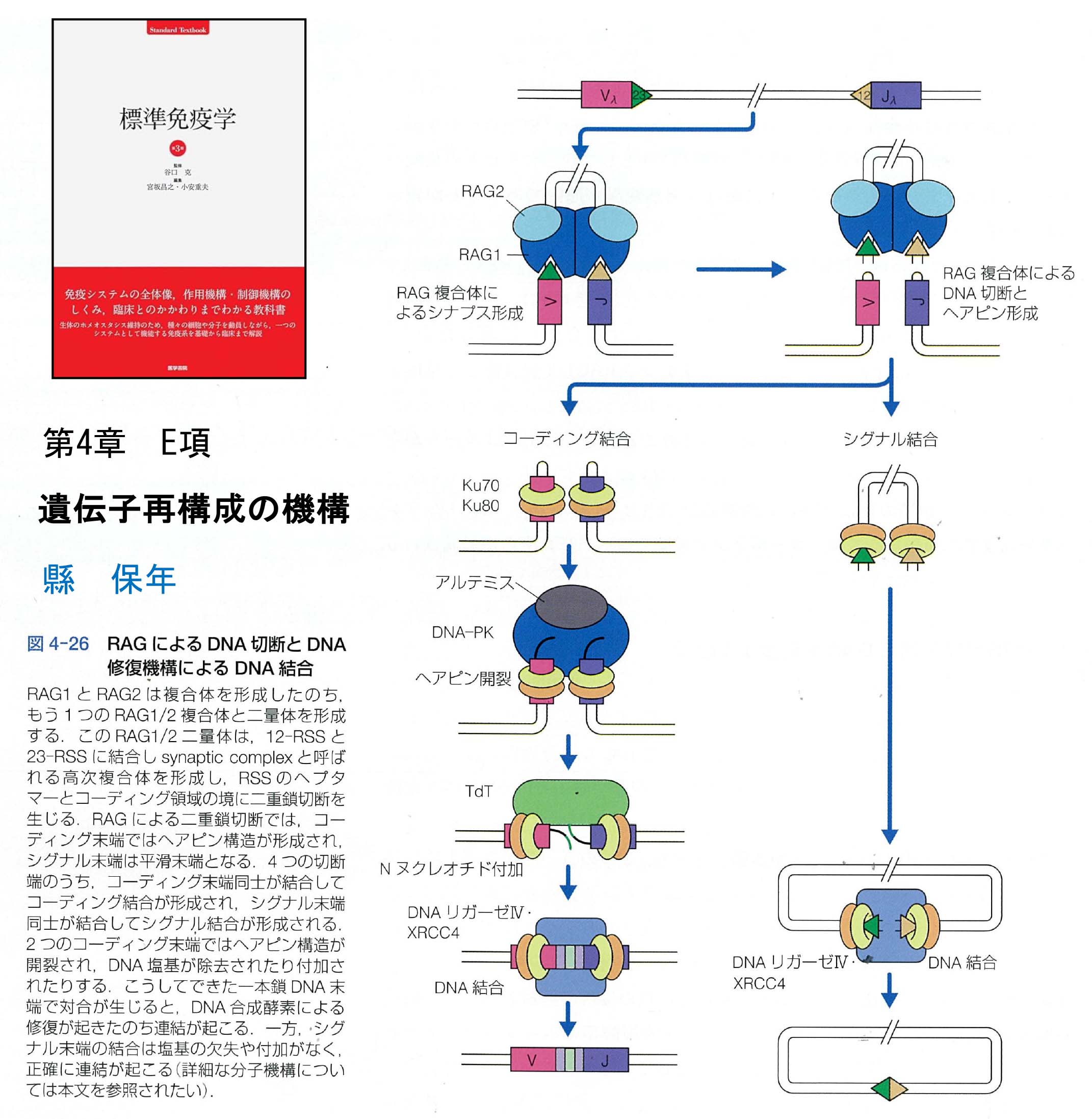

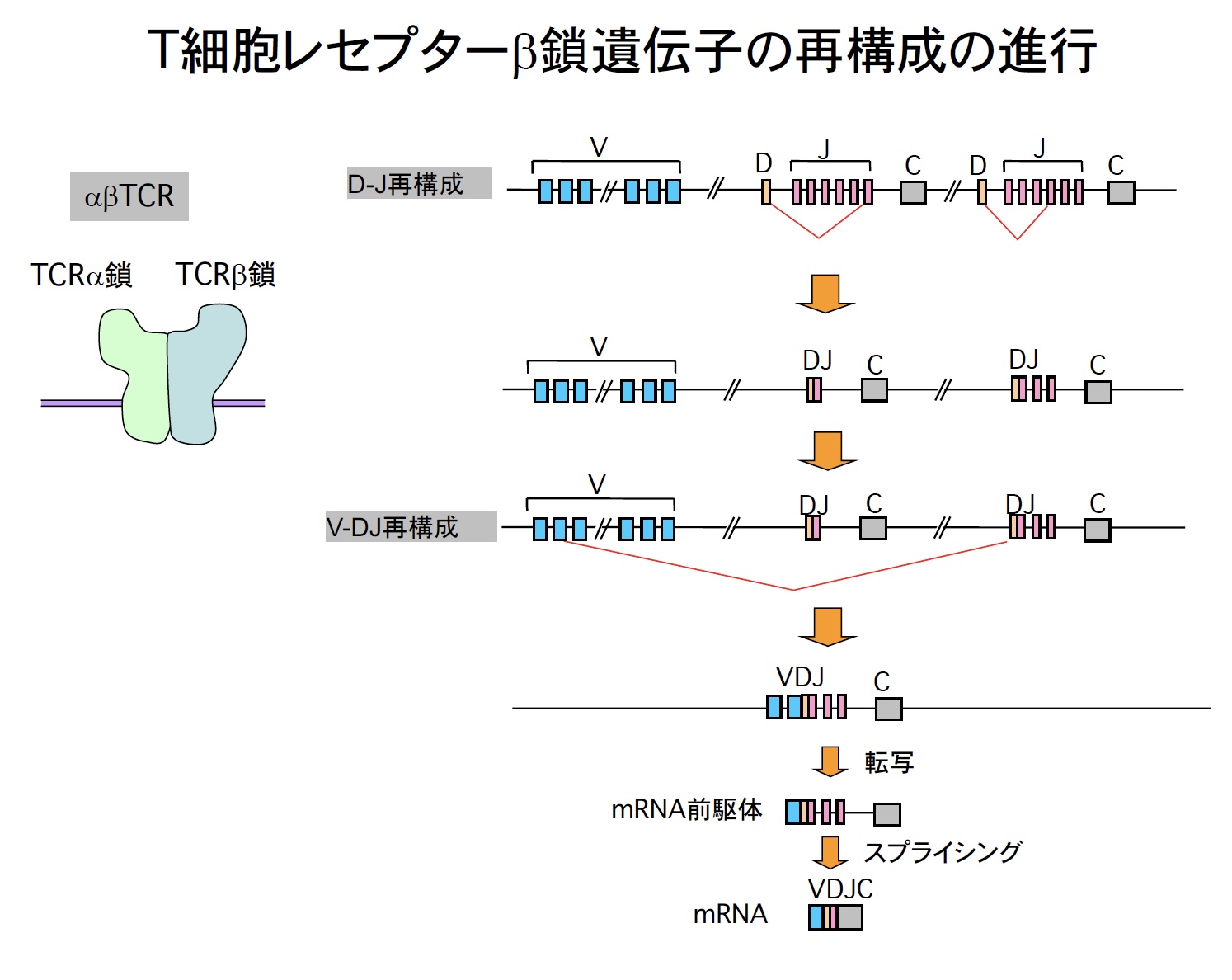

縣先生は標準免疫学の中の第4章E項「遺伝子再構成の機構」を書かれている。その図のイメージを使わせていただく事にした。この図は、青と水色の分子(RAG1とRAG2)がゲノムDNA鎖をループ状に切り出すことで、V領域とJ領域が繋がることを示している。 |

|

上の図はD-J再構成の機序を示しているが、例えばTCRベータ鎖の場合、V、D、Jという3種類の部位があり、まずD-J間がつながり、次にV-DJ間がつながるという順序で、VDJ再構成が完了する。左は、私が講義でよく使う図(自作)。 |

|

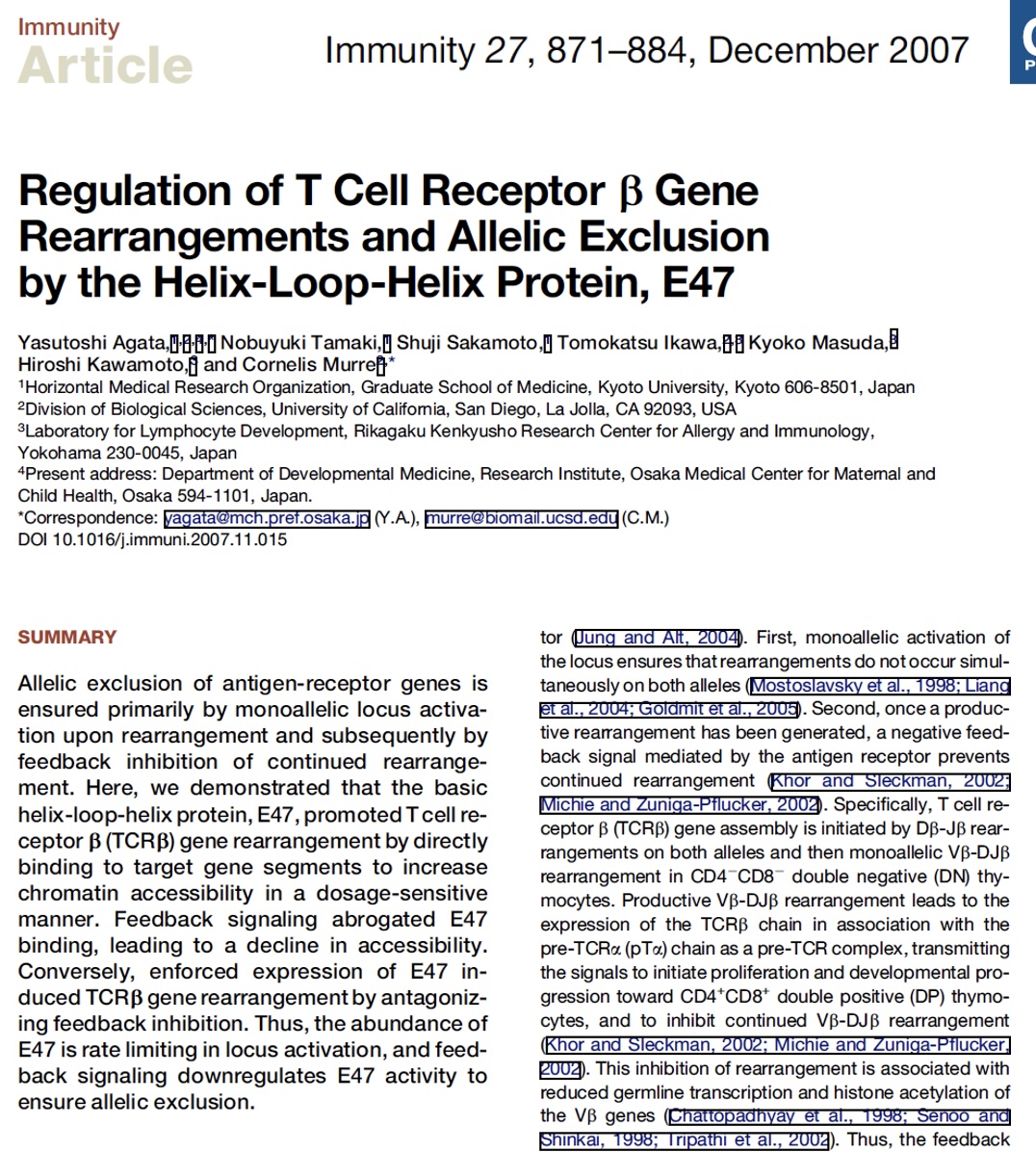

もうひとつ参照したかったのが、左の縣先生によるImmunity論文(2007年)。TCRベータ鎖はまず片方が再構成して、もしそれに成功したらもう片方が再構成されることはないという現象(対立遺伝子排除)が知られている。2種類の抗原レセプターを出さないようにするための、免疫にとっては重要な仕組みである。この論文は、片方だけまず再構成される際には、E2Aという転写因子が適度に少ない事が重要、ということを示した。E2Aが多すぎると、両方の対立遺伝子が再構成されてしまうことが示されたのである。この研究には増田喬子さんが湊研の大学院生だった頃によく協力したので、増田さんの名前と私の名前も入っている。 |

|

スケッチ第1稿。琵琶湖からDNAの鎖が出てきている。 |

|

スケッチ第3稿。細胞の核の中で再構成が起こっているイメージにしてみた。しかし、何か物足りないような気がして、先に中々進めなかった。 |

|

このあたりで、ちょうど万博の開催期間中だから、「ミャクミャク」のイメージを使おうと考えた。ミャクミャクの公式ページには、左図のように色々な形態を取りうることが示されていた。また、「商売に使わない限りは、二次創作は問題ない」という記載も見られた。なお、どの形態でも正面から見えている目は5個であるから、これは守らないといけない原則だと思った。実はしっぽにも目が一つ付いているので、体全体としては目は6つという設定のようだ。 |

|

ミャクミャクの公式プロフィールにも、特技として「色々な形に姿を変えられる」とある。 |

|

そこで、四つ足のミャクミャクのイメージを組み合わせる事にした。これにより「ああ、これはいけそうだ」と思った。 |

|

その方針で、イメージを整理。 |

|

前図に、色鉛筆で彩色してみた。 |

|

このイメージで行こうと決め、本番用の下書きを作成。 |

|

下書きをPCに取り込み、違うレイヤーでパッドやマウスを使って下書きをなぞるようにして、線描画を作成。これは抄録集の裏表紙に使ってもらった。 |

|

イラストの中の縣先生が登場している部分をトリミングして、抄録集の表紙に使用してもらった。 |

|

彩色してバージョン(この記事の1枚目と同じ)。万博との絡みもあるので、今回の抄録集には、この彩色バージョンも挿入して頂いた。 |

2025年6月20日(金)ー21日(土)

第34回KTCC

|

芝蘭会館の玄関口の看板。今回の会に合わせて描いたイラストも掲示した。 |

|

受付。 |

|

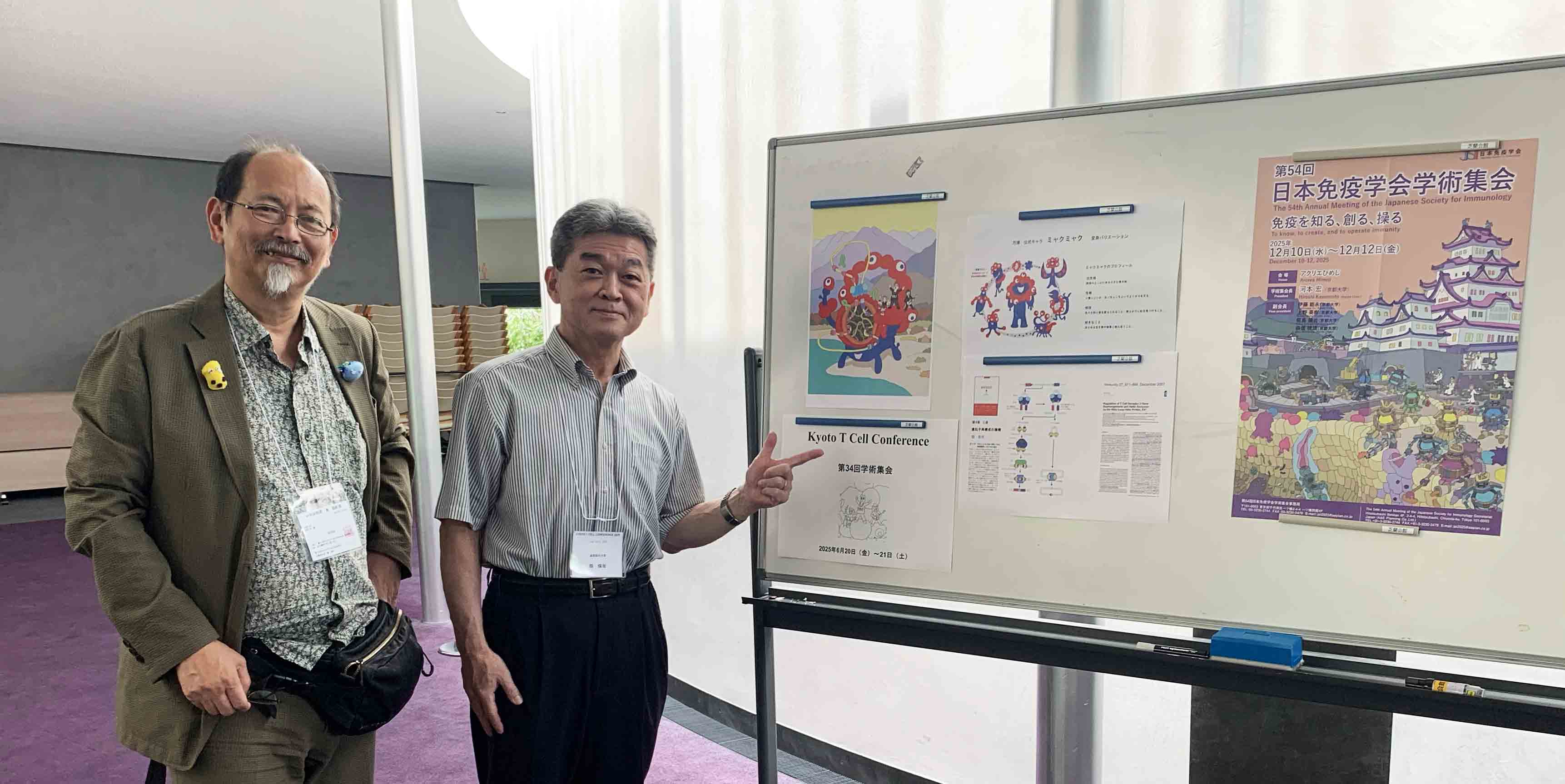

稲森ホールの入り口の横に、今回描いたイラストの説明などをホワイトボードに貼り付けて提示。集会長の縣保年先生(滋賀医大)と。イラストについては、次の記事で解説する(2025年6月21日の記事参照)。 |

|

集会長の縣先生による挨拶。 |

|

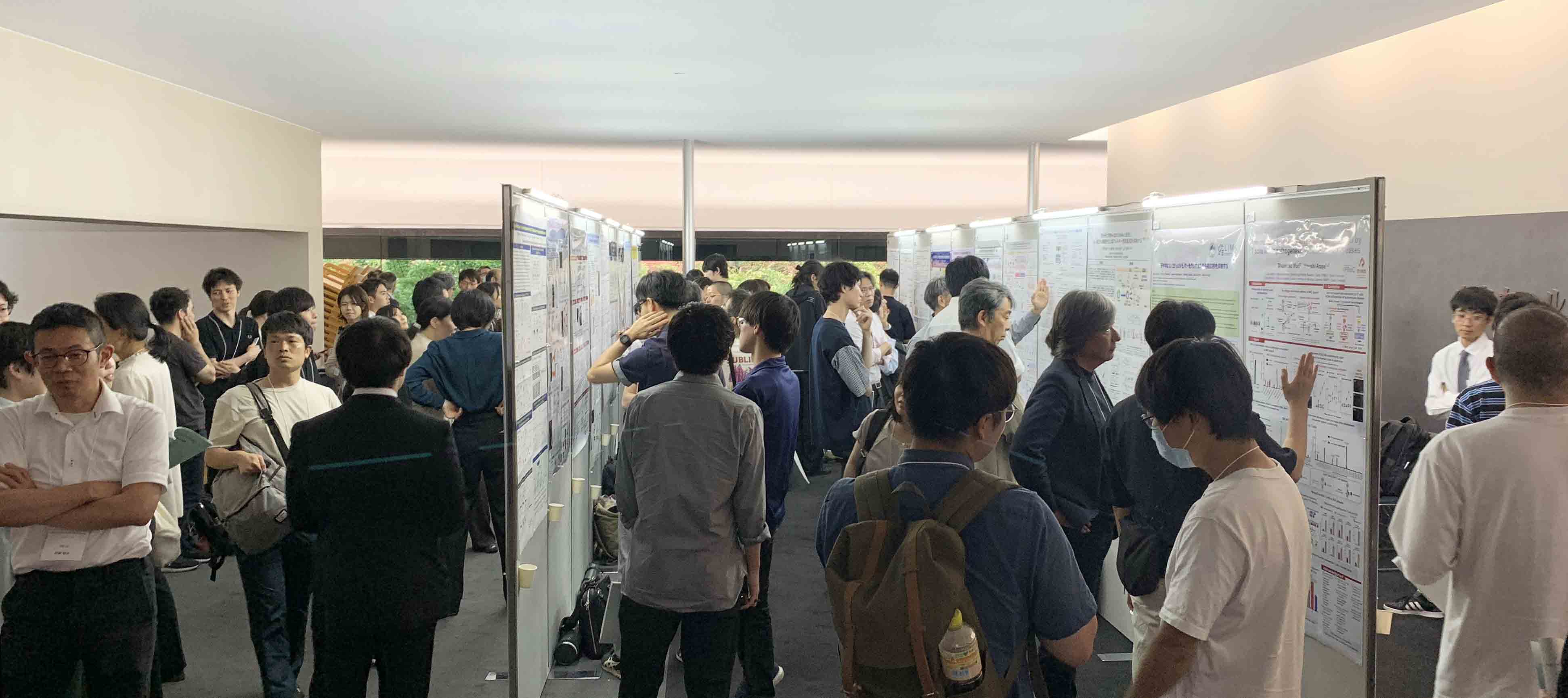

参加人数は150人以上になり、昨年に引き続き大盛況だった。コロナ前は130人くらいだったので、かなり増えている。いいことだ。5分発表、5分討論という討論中心の会であるが、昨年に続き、若い人が次々と質問に立ち、いい感じでKTCCのスタイルが引き継がれている。 |

|

コーヒーブレーク。写真向かって右端より上田祐司先生(獨協医大解剖学准教授)、徳田信子先生(獨協医大解剖学教授)、縣先生、鈴木春巳先生(国際医療研究センター)、私。 |

|

ポスター発表。KTCCは原則全員がポスター掲示+口頭発表であったが、応募演題数が増えたことから、一昨年と昨年は、10件くらいはポスターだけという事になっていた。今年は、全員が口頭発表できたようだ。 |

|

山内ホールで開催された情報交換会。 |

|

最初の挨拶は垣生園子先生(順天堂大)がされた。若い人を叱咤激励するような内容だったと思う。 |

|

乾杯の音頭は小安重夫先生(量子科学技術研究開発機構理事長)がされた。「質問の前に”興味深い話をありがとうございました”みたいな賛辞は時間の無駄」「後ろに質問に立っている人がいる場合は質問を短めに切り上げるように」などのような説教をいただけた。同感だ。 |

|

谷内一郎先生(理研IMS、現KTCC代表)が、来年の国際KTCCは参加料を他の国際学会並みに上げる可能性について話された。 |

|

今回、河本関係者ということで、李聖林先生(写真向かって左、ASHBi教授)が参加された。李先生は数理生物学者(2024年10月1日の記事参照)。向かって右は皮膚科椛島研の赤木有沙先生(特定病院助教)。 |

|

恒例になった百万遍の「くれしま」での二次会。今回も50人以上が参加。一次会の食事量が物足りなかったので、二次会はありがたい。 |

|

テーブル1。 |

|

テーブル2。 |

|

テーブル3。 |

|

テーブル4。 |

|

テーブル5。 |

|

<テーブル6。/td> |

|

山崎加奈先生(縣研)と。今回はスタッフとしてよく働かれた。 |

|

アルコールのまわりが良さそうな人達。向かって左端から久保允人先生(京大KIC)、山下克久先生(愛媛大)、茂呂和世先生(大阪大)。 |

|

二次会終了後、有志で近くのカラオケに。いつものように、小安先生も来られていた。写真は午前1時頃、最後までsurviveした人達。昨年と似た顔ぶれだ。 |

|

二日目のお昼休み前に、全員で集合写真。 |

|

昼食後に開催された運営委員会で、次期KTCC代表を堀昌平先生(東大)が務められることが承認され、挨拶をされた。来年の国際KTCCまでは谷内先生が代表を務められ、国際KTCC終了後、堀先生に引き継がれる。 |

|

午後の最後のセッションで、板原多勇君(特定研究員)が超汎用性技術について発表。HLAをKOすると、移植組織はT細胞に拒絶されることは無くなるが、代わりにNK細胞が攻撃するようになる。そのNK細胞による攻撃を回避するための技術。 |

|

午後の最後のセッションで、河本研からもう一人、上堀淳二先生(特定助教)が、新型コロナ治療用T細胞製剤の開発について現状を紹介。Sタンパク特異的なTCRを使うと変異株では効果が失われるのではという質問が出たが、T細胞の標的エピトープには変異がほとんど起こらないと応答した。 |

2025年6月15日(日)

府立植物園の温室で催されているイベント「ライトサイクル キョウト」に行ってきた

|

京都府立植物園の温室では表記のイベントが開催されている。昨年秋から冬にかけて開催されたイベントの評判が良かったので、万博に絡めるという意味もあって、再度開催された、ということらしい。2025年5月24日に再開となり、2026年3月31日までやっているらしい。営業時間 19:30~21:30で、最終入場 20:30とのこと。大人は前売り2300円、当日2500円。家に一枚だけ招待券が配られていたので、この日はそれを使って観覧。 ライトサイクル キョウトHP: |

|

熱帯雨林を再現したジャングル室では、霧が漂う中に放射状に拡がる光線が揺らぎ、中々幻想的で、とても心地よい。チームラボ的な、没入感のある演出であるが、元々「異形」の植物が繁る熱帯雨林という状況を利用しているので、非日常感が湧きやすい。上手く利用しているとも言えるが、植物園での植物の観せ方としては、やや邪道だとも言えそうだ。 |

|

池の周辺。霧が水面を這う。 |

|

密林を奥に進むと神々しい光が…という感じ。「地獄の黙示録」に出てきそうだ。 |

|

有用植物の部屋。虹色の光がかっこいい。 |

|

砂漠・サバンナ室。サボテンにプロジェクションマッピンが映え、軽快なリズムと連動するように、目まぐるしく変化する。サボテンの形を上手く利用していて、見応えがある。 |

|

ラン・アナナス室では、激しく上下する光の柱と、情動的な音楽が相まって、迫力ある演出。ただ、本来はランの花の色や形を観るだけで素晴らしいエリアなので、勿体無いようにも思われた。 私は植物が好きなので、本来の植物園の楽しみ方からはかなり外れているという点が気にはなるが、ほろ酔い状態で訪れた事もあってか、形、光、音を十分楽しめた。植物自体にそれほど思い入れのない人は、すごく楽しめると思う。総じて言えば、「とても良い。行くべき。」と言えるであろう。 |

2025年6月15日(日)

弟宅を訪問、食虫植物を鑑賞

|

少し前の「あしかがフラワーパーク」の記事(2025年5月12日の記事参照)に食虫植物についてちょっと書いたが、私は子供の頃から食虫植物が好きで、理研のチームリーダー時代はリーダー室でかなり頑張って育てていた(河本宏の部屋「食虫植物のページ」参照)。今は家には少しあるが、教授室では育ててない。代わりに、時々自生地を見にいったりしている(2018年6月3日の記事参照)。一方で弟は、自分の家の2階のバルコニーで、かなり精力的に栽培を続けている。この日、久々に見せてもらった。サラセニア(北米原産)の花が盛りだった。食虫植物は葉っぱを観るので、花は割とどうでも良いが、元気である指標にはなる。 |

|

ハエトリソウ(北米原産)もたくさん花を咲かせている。 |

|

ビブリス・ギガンテアが咲いていた。オーストラリア原産。「花は割とどうでも良い」と前述したが、ビブリスは別だ。素晴らしい。小ぶりなビブリス・リニフロラは私もかつてよく育てていたが、ギガンテアは珍しい。栽培も難しいとされる。いいものが観れた。 |

|

ドロソフィルム・ルシタニカムも上手く育っている。スペイン・ポルトガル・モロッコあたり原産。猛々しい草姿だ。 |

|

ムジナモ。ハエトリソウに近縁で、水中で、ハエトリソウのように対になった葉を拡げ、素早く閉じることでプランクトンなどを捕食する。世界中に分布するが、残念な事に日本では絶滅したとされている。下に浮いているのはホテイアオイ。 |

2025年6月12日(木)

国際数理生物学会の懇親会(7月10日)での演奏に向けて練習開始

|

表記の学会(7月7日-11日、於京都テルサ)の懇親会(7月10日、於京都リーガロイヤルホテル)でネガティブセレクションが何曲か演奏することになり、この日の夜、スタジオRagで練習を開始した。今回は、大久保さんがベース、幸谷愛先生(大阪大)(写真向かって右端)がキーボード、北村先生がドラム。今回は、NSのオリジナル曲1曲と、ゲストボーカルを学会から招いて3曲を演奏する予定。練習後、「くうかい」でほっこり。 国際数理生物学会HP: |

2025年6月11日(水)

東洋紡バイオテクノロジー研究財団の評議員会に出席

|

表記の会が船場にある「綿業会館」で開催された。私は理事として出席。 |

|

館内。歴史を感じさせる重厚なしつらえだ。綿業会館は1931年竣工で、重要文化財や、近代化産業遺産に指定されているとのこと。 |

|

評議員会終了後の懇親会にて。向かって左から中山敬一先生(東京科学大)、新蔵礼子先生(東大)、私。帰り道では新蔵先生、篠原隆司先生(後列左から3人目)と京都までご一緒し、体外受精のリスクの話(J Clin Invest 133: e170140, 2023)など、いろいろな話が聴けた。 |

2025年6月9日(月)

64歳になった

|

ラボの皆が誕生を祝ってくれた。写真は朝のmeetingの部屋。花束と、携帯のカバー、携帯充電用のバッテリーを頂いた。カバーはボロボロで替え時だったし、バッテリーは万博行きに必須なので、ありがたい。自分に向ける方のカメラで撮ったので、解像度がちょっと荒いのが残念。 |

|

花束。初夏らしい、いい組み合わせだ。ヒマワリ、デルフィニウム(青い花)、アリストロメリア。 |

2025年6月4日(水)ー6日(金)

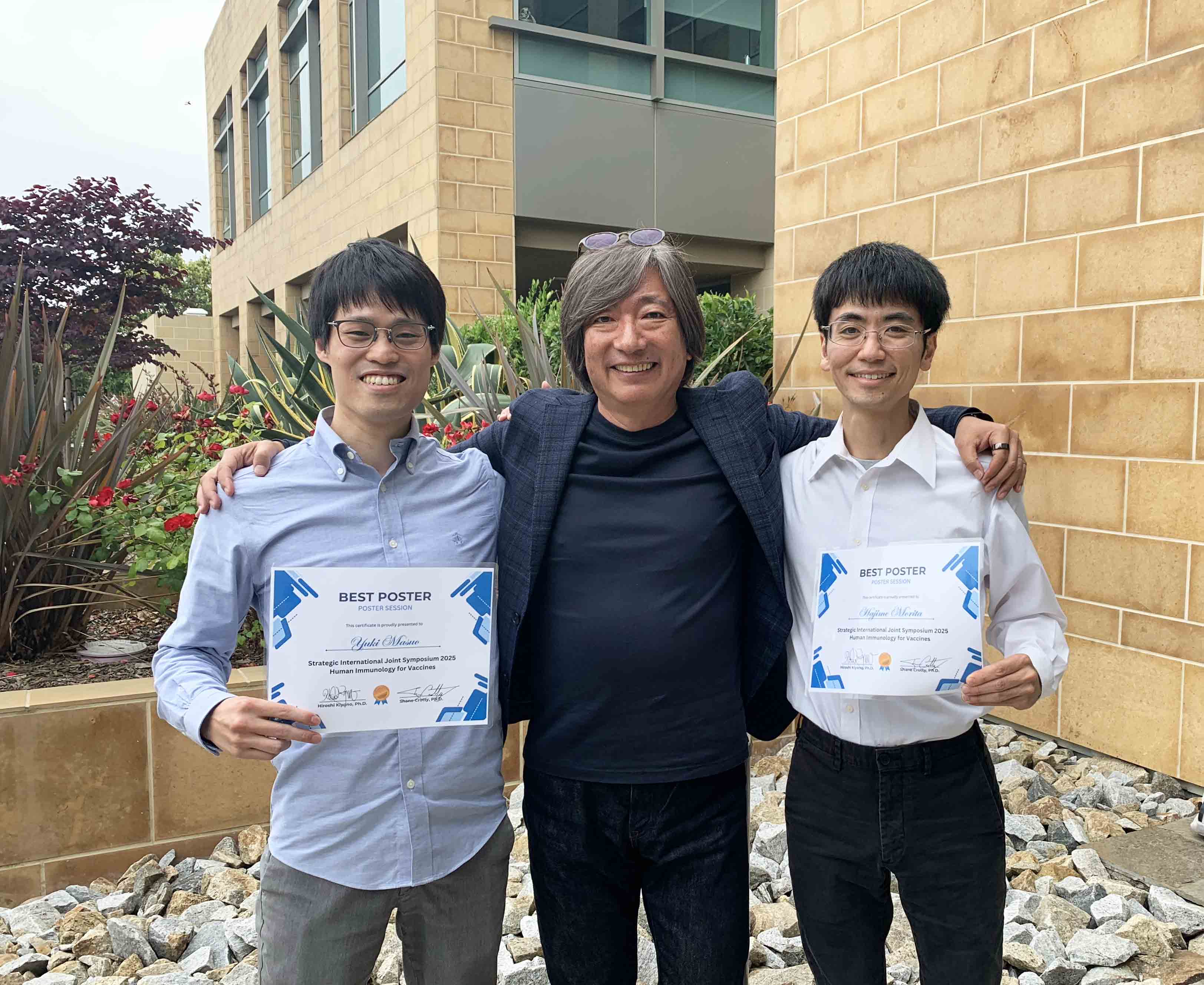

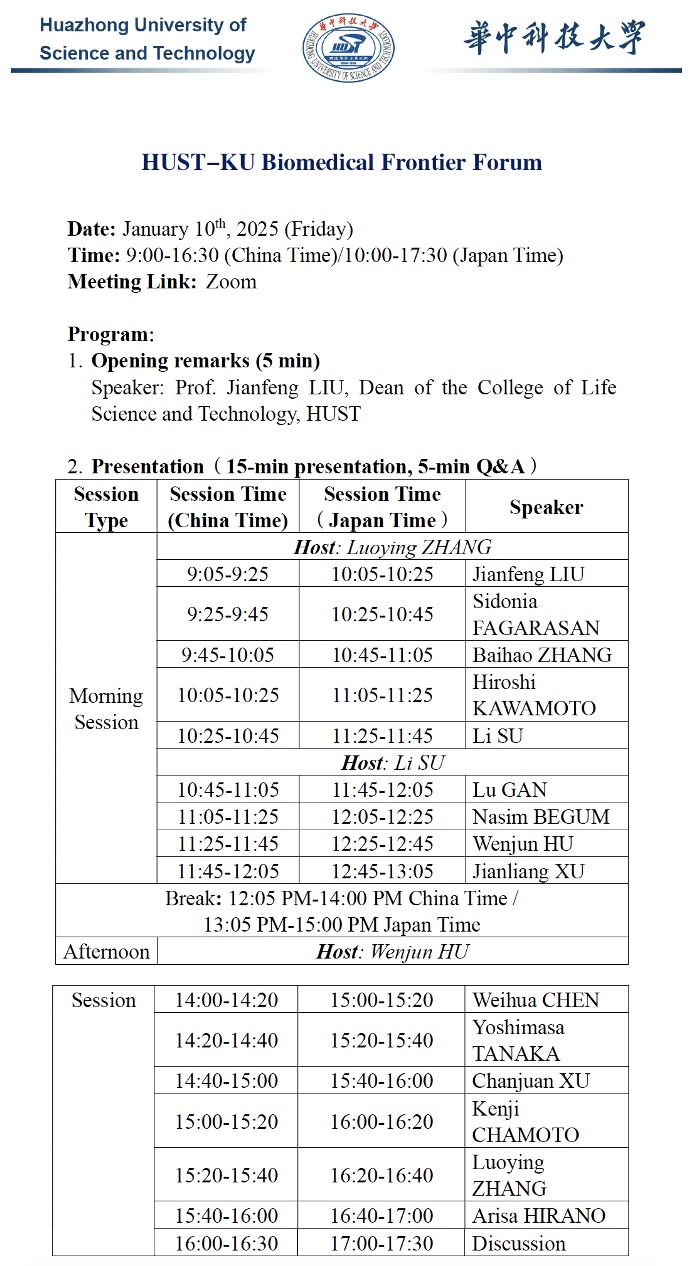

サンディエゴで開催されたワクチン拠点関連のシンポジウムに参加

|

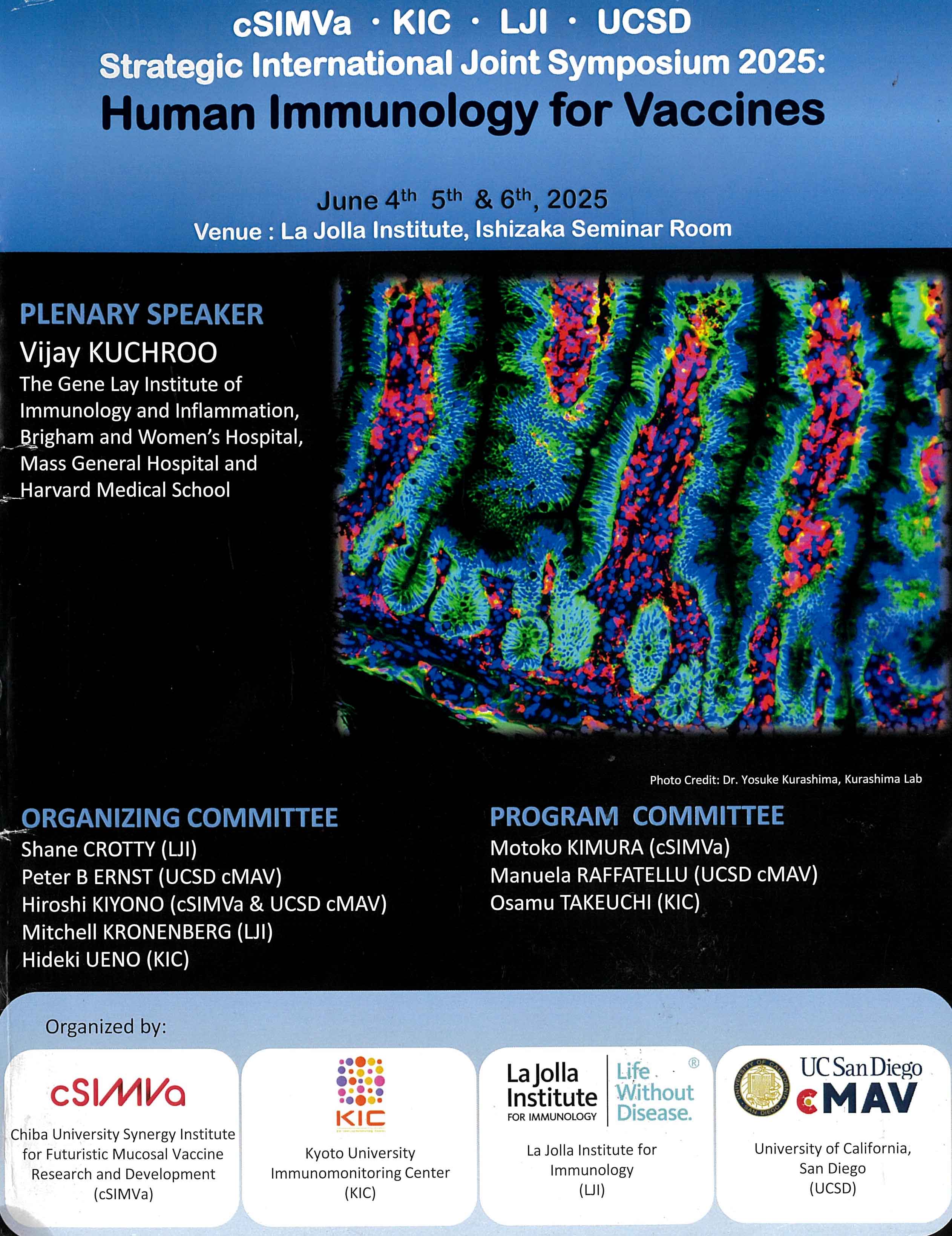

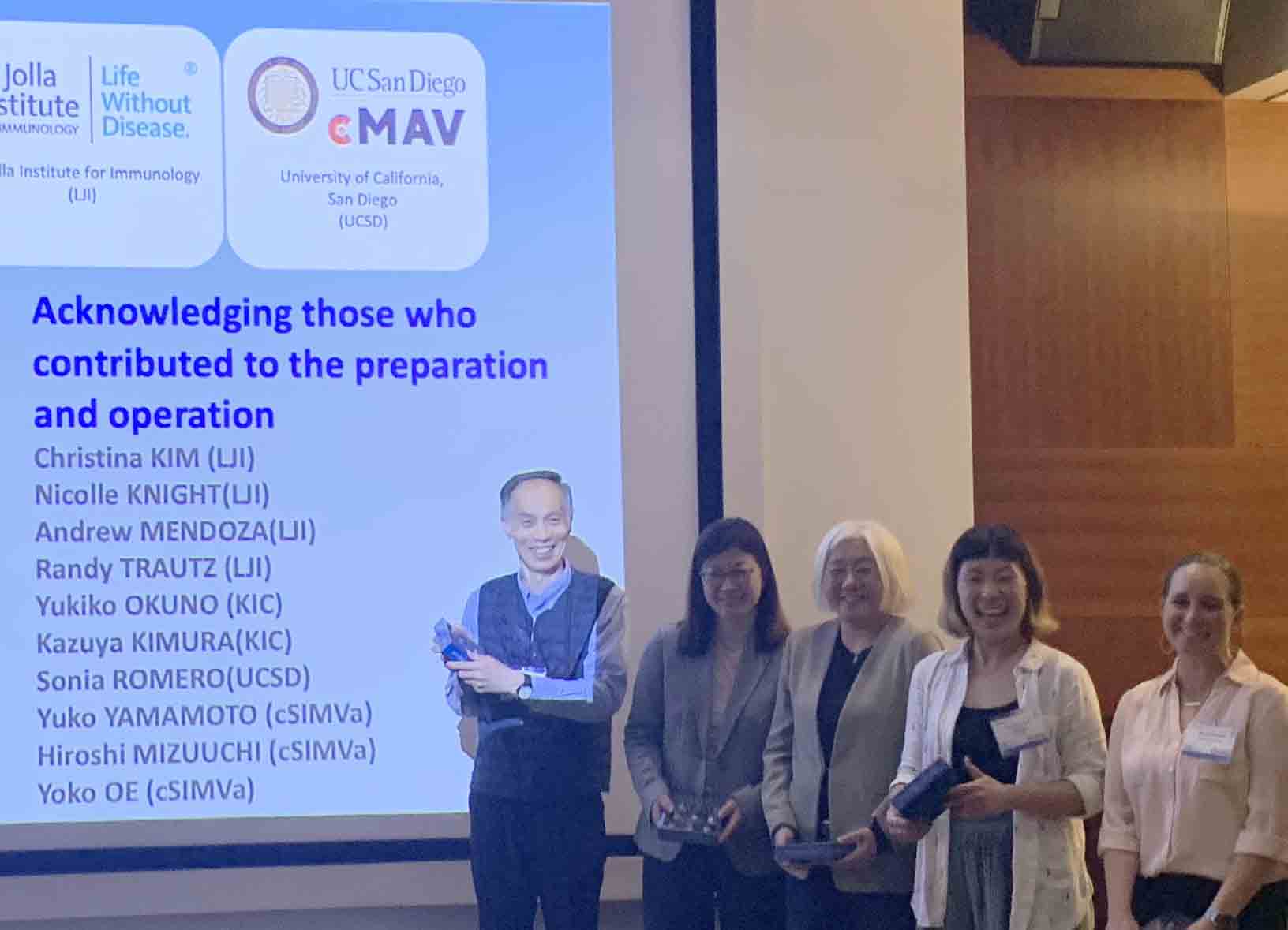

SCARDA(ワクチン開発のための先進的研究開発戦略センター)の中の事業として、千葉大学のシナジー拠点(清野宏代表、cSIMVa)と京大のサポート機関(上野英樹代表、KIC)、ラホヤ研究所(LJI)、カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)などの協同で、シンポジウムが開催されることになった。 |

|

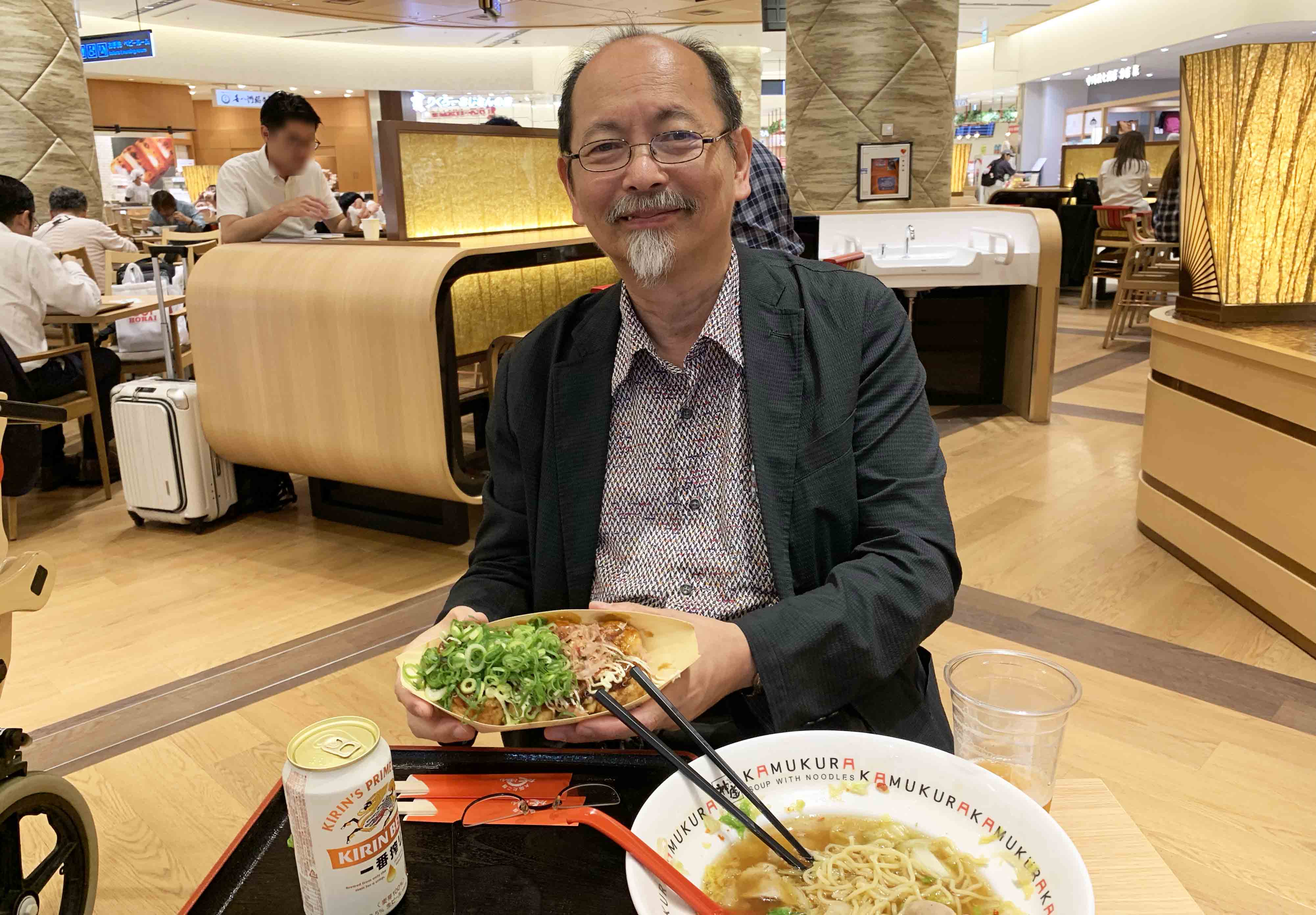

私と小林さんは、KIC関係者ということで、参加する事になった。伊丹空港から成田空港へ行き、成田空港からサンディエゴ国際空港へ。伊丹空港で、神座(かむくら)のラーメンとたこ焼きで昼食。 |

|

サンディエゴ国際空港からホテルへは、京大からの参加者の一人である竹内理先生がウーバーを呼んでくれた。高速道路は道幅が広く、片側5車線。制限速度は65マイル/時(104km/時)であるらしいが、もう少し速く走っていた。サンディエゴでは晴れの日が多いらしいが、今回の滞在中は、残念ながらずっと曇天だった。 |

|

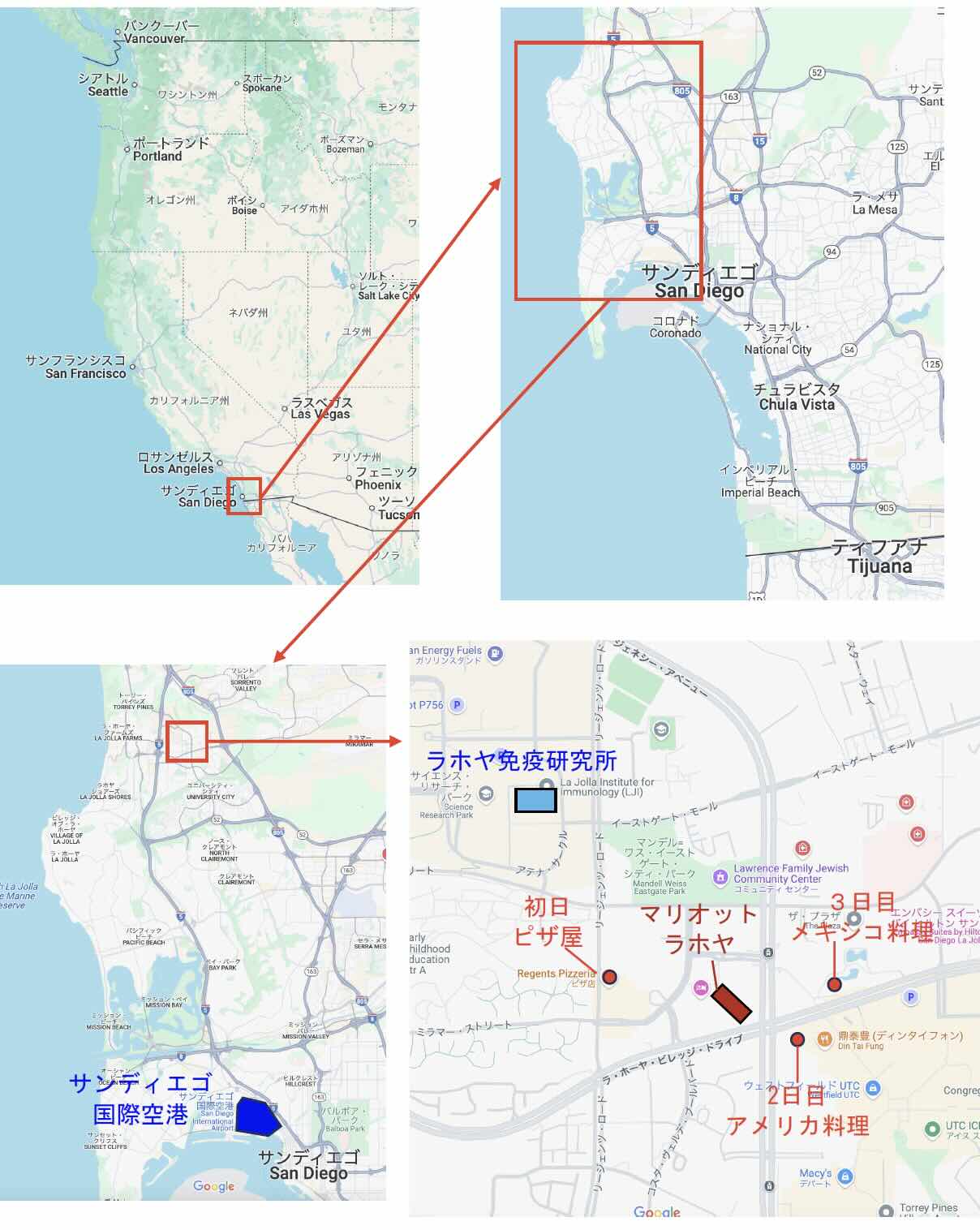

今回のシンポジウムの会場であるラホヤ研究所とホテルの位置関係を示す図。ホテルから会場まで徒歩で10分程度。期間中に外食した店の位置も示しておいた。 |

|

初日のプログラムが朝からなので、参加者はほとんどが前日入り。お昼過ぎにホテルに着き、有志で近くのピザ屋で昼食。写真のサイズのピザがチップ込みで8ドルくらい(1200円)、ビールは1パイント(約500ml)で10ドルくらい(1500円)。感覚としては、日本の2倍くらいか。 |

|

宿泊したホテル、サンディエゴ・マリオット・ラホヤ。 |

|

部屋。 |

|

部屋の窓からの景色。 |

|

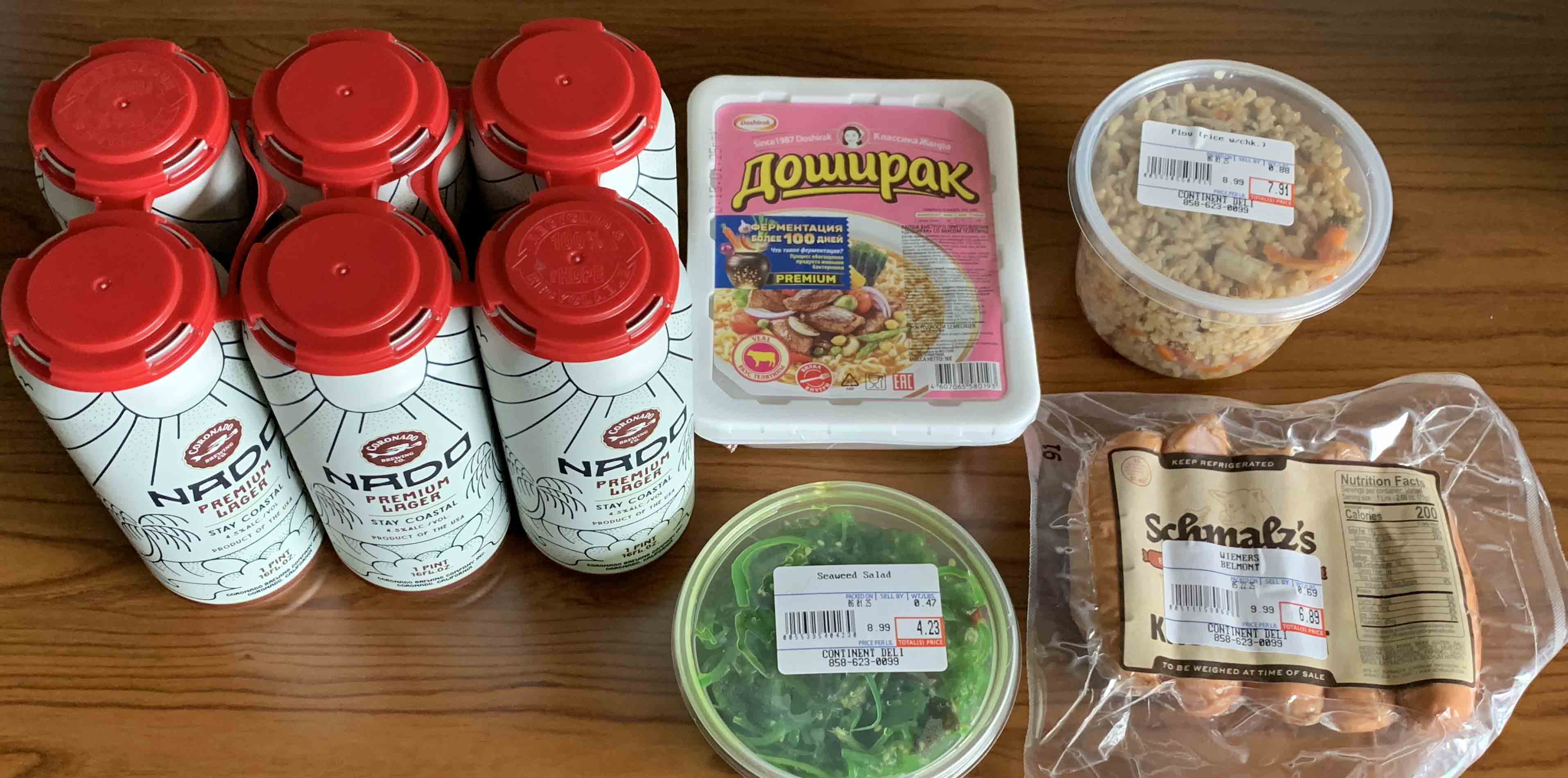

この日は、チェックインした後はすぐに寝てしまいそうだったので、夕食はホテルの近くの小さい食料品店でチェックイン前に購入した。チキンピラフ(約8ドル;1200円)、ソーセージ5本(約7ドル:1000円)など。 |

|

翌朝、会場に向かう途中に路傍で見た猛々しい植物。調べてみたら「エキウム」という名の草だと思われる。この辺りの原産という訳ではなさそうだった。 |

|

会場があるラホヤ免疫研究所。 |

|

受付。 |

|

会場。 |

|

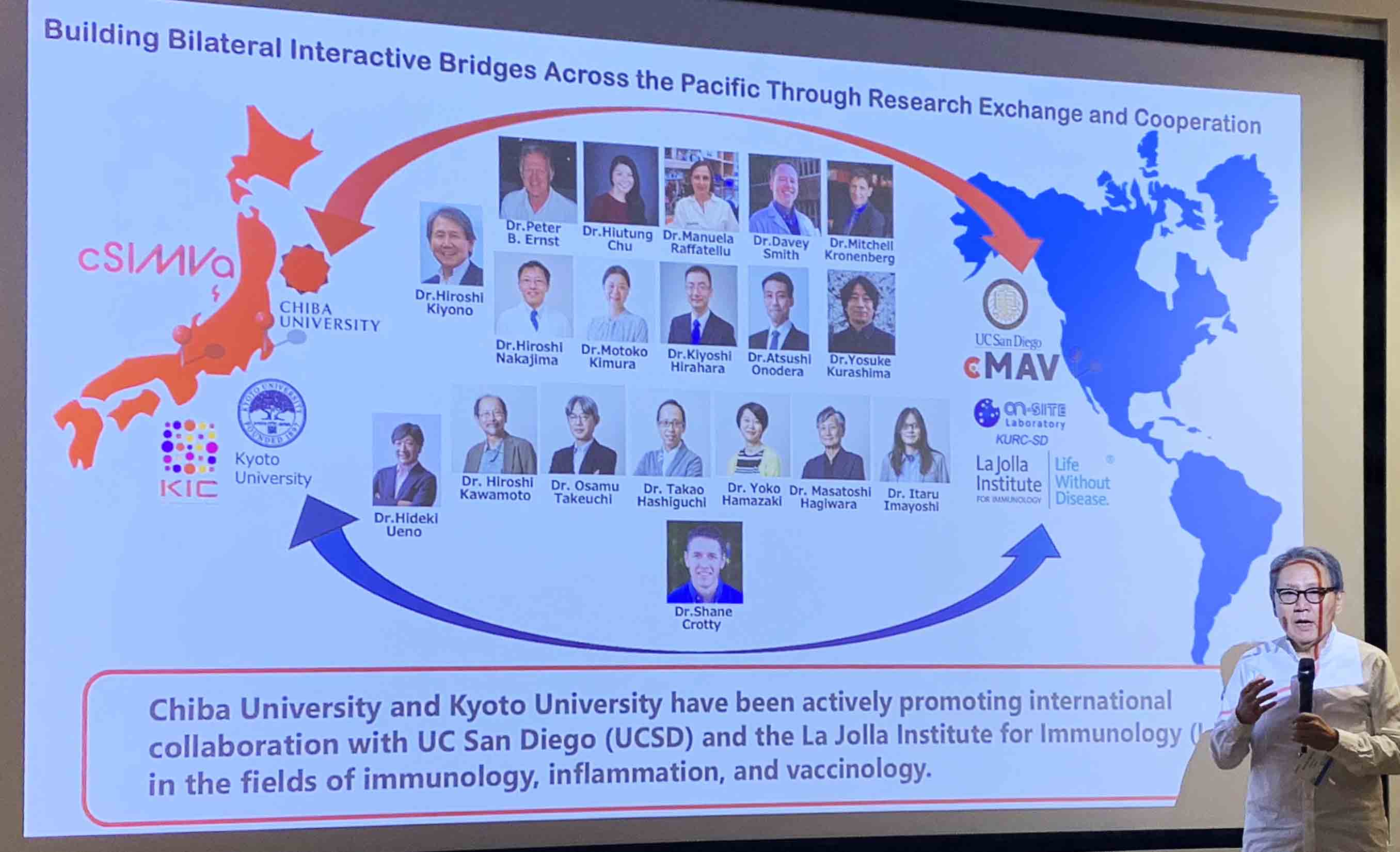

清野先生が今回のシンポジウムの主旨を説明。千葉大学は以前から清野先生を介してラホヤ研究所やUCSDとcMAVという組織体で粘膜免疫研究で連携しており、一方で京大は上野先生を代表としてUCSDにオンサイトラボを運営している。SCARDA関連としては、清野先生はシナジー拠点cSIMVaを、上野先生はサポート機関KICを、それぞれ代表として統括している。そこで、清野先生と上野先生がタッグを組んで、SCARDAのワクチン開発事業の展開を、cMAVや京大オンサイトラボと組み合わせて、ラホヤ研とUCSDも含めた協同体制で進めて行こうという構想のようであった。 |

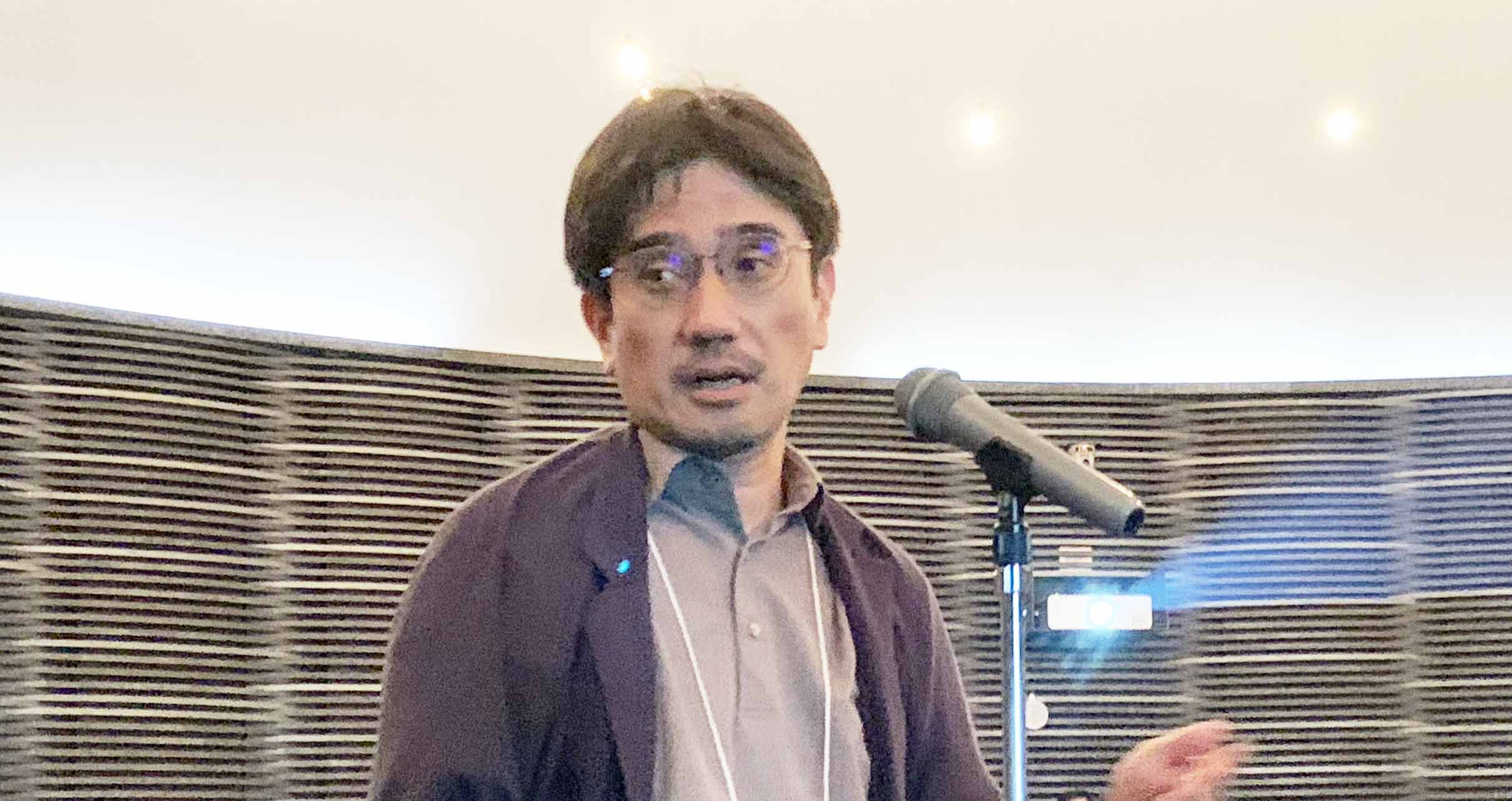

|

キーノートスピーカーはVijay Kuchroo(Harvard Medical School)で、この日は「組織が病原体に対して起こす最初の反応が、獲得免疫の反応の型を決める」というような話だった。 |

|

研究所の中庭(Patio)で、初日の夕食。 |

|

トルティーヤを軽く炙ってくれて、それにチキン、ポーク、ビーフのうちのいずれかを乗せて、二つ折りにして食べる。美味しかった。 |

|

向かって右端はObonyoというUCSDの助教で、トランプ政権になってから、研究環境が悪化したことに怒っておられた。向かって左から橋口隆生先生(医生研)、逸見拓矢さん(橋口研院生)、中村和史さん(竹内研研究生)。逸見さんには、昨年浜松で開催されたサポート機関合同シンポジウムでは、大変お世話になった。台風のせいで新幹線が停止して最悪2日間移動できなくなりそうになったところを、とっさにレンタカーを手配してくれて、おかげで無事に脱出できた(2024年8月29日の記事参照)。 |

|

向かって左から三宅健介先生(千葉大)、中島裕史先生(千葉大)、清野宏先生(千葉大)、上野英樹先生(京大)、私。清野先生と上野先生のリーダーシップには感服した。 |

|

2日目もシンポジウムは続き、その合間、昼食時と夕刻に計2時間ほど、ポスターセッション。 |

|

こういう簡便そうな台にスチロールパネルを置いてA0版ポスターを貼ってもらうというのは、いい方法だ。たいそうなポスター用ボードを設営することなく、安くすますことができそうだ。 |

|

この日の夕食は、KIC関係者で行こうという事になった。日本の大通りは基本的には路上駐車禁止であるが、こちらは横断歩道の近く以外は、駐車可能なところが多いとのことだった。 |

|

アメリカの通常の料理が中心の店で、ハンバーガーとか、丼ものとかがあった。上野先生は文科省関係のzoom会合があるとかで、不参加。 |

|

私が食したのは七面鳥のひき肉を使ったハンバーガーとケールのサラダ。約20ドル(3000円)。美味しかった。 |

|

3日目の午前中は、4つの分科会に分かれて、ブレインストーミング。テーマは、「粘膜ワクチン」「AIによるワクチン開発」「腸内細菌叢とワクチン」「ライフステージとワクチン」。私は「ライフステージとワクチン」に参加。上野先生がfacilitatorをされていた。浜崎研の院生の角南理己さん(写真向かって右端)がよく発言していた。えらい。 |

|